미중 과학기술 패권전쟁, 코로나19 팬데믹, 탄소중립·에너지 전환으로 인해 ‘자원 민족주의’라는 말이 나올 정도로 자원 패권 시대가 도래했다. 최근에는 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 공급망이 더욱 꼬이며 자원 가격 급등 현상이 나타나고 있다. 주유소에서 기름값이 리터당 2,000원을 넘은지 오래고, 전기차 배터리의 핵심원료인 니켈·코발트 등의 가격도 급등한 게 단적인 예다.

자칫 K-반도체나 K-배터리 등 핵심 산업마저 휘청거릴 수 있다. 자원의 90% 이상을 수입하는 우리나라는 지난 10여년간 사실상 해외 자원 개발 사업에 급제동이 걸려 핵심 광물의 확보가 부진한 실정이다.

이런 상황에서 휴·폐광된 광산이나 동해안 등의 해저 자원 탐사 기술에 눈길이 모아진다. 인공지능(AI) 기술 등이 발달하며 그만큼 탐사개발 기술이 고도화됐기 때문이다. 이평구 한국지질자원연구원 원장은 “러시아는 세계 3위 니켈 공급국인데 경제 제재를 받고 있고, 멕시코는 리튬 개발을 국유화했으며, 인도네시아는 보크사이트 수출을 중단했다”며 “우리도 ‘자원빈국’을 면하기 위해서는 국내 휴·폐광이나 해저에서 핵심광물과 희소금속 탐사를 적극 시도할 필요가 있다”고 힘줘 말했다.

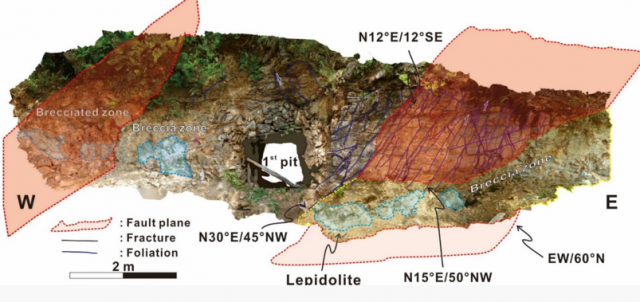

◇휴·폐광에서 핵심 광물자원을 확보하라= 그동안 국내 광산개발은 사양산으로 치부돼 왔다. 하지만 지난 2020년부터 지질연이 경북 울진군 서면 왕피리 일대 보암광산에서 리튬광물자원을 탐사 중인데 품위(유용원소 함유량)가 Li2O=4.7%로 경암리튬광산으로 유명한 호주 그린 부시 광산(Li2O=2.8%)보다 꽤 높다는 평을 듣는다. 보암광산 탐사에는 중력·항공자력·드론·광역지화학·전기비저항 탐사 등 다양한 최신기술이 적용됐다. 현재 탐사 대상지를 17.5㎦ 규모로 좁혀 부존량을 산정하고, 내년에는 울진 리튬광화대의 3D 지질모델을 고도화해 잠재자원량을 예측할 방침이다.

캐나다의 경우에도 캐나다지질조사소(GSC)에서 에너지저장광물인 바나듐 부존평가 연구를, 캐나다 Mira Geoscience에서 정밀 3D 잠재광상 잠재자원량 예측기술을 연구하고 있다. 최근 지질연과 한국광해광업공단·한국에너지기술평가원 등 5개 기관은 앞으로 호주, 캐나다, 카자흐스탄, 인도네시아 등과 기술교류에 나서기로 했다.

조성준 지질연 광물자원연구본부장은 “핵심광물의 소재 원료화를 위한 광물 원료 중간가공 처리시설이 중국에 집중돼 있는 것도 문제”라며 “핵심광물 확보를 위해 AI 등 첨단기술을 적용해 휴광·폐광 지역을 포함해 탐사의 정확도를 높여야 한다”고 강조했다.

◇AI 기반 예측 플랫폼 기술도 추진= 요즘은 탐사 지역에서 확보한 모든 탐사 자료를 사물인터넷(IoT)·정보통신기술(ICT )기술을 활용해 실시간으로 데이터베이스화하고 이를 AI 기술로 분석한다. 현재 한국전자통신연구원(ETRI)와 협력해 AI 연계 탐사알고리즘을 개발을 논의 중이다. 이렇게 되면 지하 자원 분포 가능성과 실시간 자원량 예측이 가능해질 것으로 기대된다.

지질연은 국내 33개 휴·폐광산 중심으로 최신 탐사 기술과 AI 분석 기술을 적용해 배터리 양극제 원료광종인 리튬과 NMC(니켈·망간·코발트)를 집중 탐사하기로 했다. 올해는 1:70만 전국지구화학도를 중심으로 전국적으로 리튬과 니켈 함량이 높은 지역을 집중 탐사할 계획이다. 이를 위해 드론·무인항공기 등의 원격무인탐사, IoT 기반 심부정밀탐사 등을 AI와 연계한 미래형 탐사기술 적용을 추진하고 있다.

이밖에 지질연은 폐배터리 재활용 연구에도 나서 복합금속 선별-분리-정제 순환기술 개발에도 나서고 있다. 전기차 리튬이차전지팩의 안정적 해체·파쇄를 위한 방전기술과 소재의 분리·회수 기술은 국내 기업에 상용화를 추진 중이다.

◇치솟는 유가 속 동해 가스하이드레이트 재주목= ‘불타는 얼음’으로 불리는 가스하이드레이트는 석유, 석탄 등 화석연료를 대체할 청정에너지원으로 꼽힌 바 있다. 지질연은 지난 2007년 세계 5번째로 경북 포항 동북방 135㎞, 울릉도 남방 100㎞ 해상에서 자연 상태의 가스를 채취하는데 성공했다. 한국가스공사, 한국석유공사와 협업한 결과다. 이 가스는 겉모습이 드라이아이스와 비슷하고 불을 붙이면 타는 성질을 갖고 있다. 가스하이드레이트는 수심 2072m 지점의 해저면 아래 매장돼 있는데 해저면 7.8m까지 파내려가 채취한 지질사료 중 약 2㎝ 두께로 분포하고 있다. 우리나라 동해 지역 매장량만해도 약 6억톤으로 추산된다.

다만 실물 채취 이후 미국의 셰일가스 기술혁신으로 인해 실증 시험생산을 앞두고 연구동력이 다소 주춤하기도 했으나 최근 다시 눈길을 끈다. 가스공사·석유공사는 가스하이드레이트 시험생산을 위한 연구를 꾸준히 하고 있다. 지질연은 현재 동해 북부 일대의 가스하이드레이트 부존 특성 평가를 수행하여 관할해역 내 추가적인 자원 분포확보를 위한 탐사를 하고 있다. 2015년부터 7년에 걸쳐 ‘동해 울릉분지 과학시추 계획’도 국제공동해양시추프로그램(IODP)에 제안해 최종 승인을 받았다. 오는 2024년 시작될 시추에는 울릉분지에 묻혀 있는 가스하이드레이트가 기후변화에 어떤 영향을 받는지 집중 분석하고, 개발 가능성을 탐색하게 된다.

해외에서는 미국, 일본, 중국, 캐나다, 인도 등이 정부 주도로 가스하이드레이트 부존 확인 등을 위한 심부시추에 나서고 있다. 육상 시험생산은 캐나다와 일본이 캐나다 말릭에서, 미국과 일본은 알래스카에서 각각 공동연구를 했다. 해상에서도 일본이 난카이 트러프에서, 중국이 남중국해 선후 지역에서 각각 시험생산 했다.

김병엽 지질연 해저지질에너지연구본부장은 “가스하이드레이트의 기술혁신을 통해 생산단가 문제가 해결되면 에너지 안보와 자립화에 기여할 것”이라며 “2024년부터는 6000톤급의 첨단 해저물리탐사선 탐해3호와 울릉분지 IODP 대규모 시추프로젝트를 활용해 효과적으로 가스하이드레이트 탐사에 나설 것”이라고 밝혔다.