2019년 11월 미국의 블룸버그통신은 ‘K팝’의 나라인 한국이 불필요한 규제로 이렇다 할 유니콘(기업가치 10억 달러 이상인 스타트업) 기업 탄생에는 실패하고 있다고 썼다. 경직된 규제와 융통성 없는 경제 시스템 속에서 한국에는 ‘우버’와 같은 혁신 유니콘이 등장하지 못하고 있다는 비판이었다. 약 2년 6개월 만인 현재 한국 유니콘의 위상은 분명 달라졌다. 2020년 독일 딜리버리히어로에 인수된 ‘우아한형제들’과 지난해 미국 뉴욕 증시에 상장한 ‘쿠팡’ 등이 세계시장에서 조(兆) 원 단위의 기업가치를 인정받았고 ‘야놀자’ ‘마켓컬리’ ‘무신사’ 등도 글로벌 자본이 탐내는 혁신 기업으로 성장한 것이다.

하지만 금융투자업계는 단기간에 일군 K유니콘의 도약을 ‘절반의 성공’으로 평가하고 있다. K유니콘을 줄줄이 탄생시키고 있는 주요 주역들이 외국계 자본이기 때문이다. 실제 쿠팡의 주요 주주는 일본계인 소프트뱅크비전펀드와 미국계 세쿼이아캐피털이고 국내 상장을 준비 중인 마켓컬리도 지분 25%를 차지하는 1·2대 투자자가 중국계 자본으로 알려졌다. 금융투자업계는 국내 벤처캐피털(VC) 시장의 규모가 작아 초기 투자부터 자금 회수(엑시트)에 이르는 전 과정을 아우르기 힘든 상황에서 외국계 자본만 이익을 보고 있는 상황이라고 보고 있다. 더불어 이 과정에서 유니콘이 가져다주는 일자리 창출 효과와 산업 활성화 등 경제 효과까지 외부로 유출되고 있다며 ‘한국형 모험자본’ 육성이 시급하다는 입장이다.

투자업계는 국내 모험자본을 양적·질적으로 성장하기 위한 방안으로 기업성장집합투자기구(BDC)의 조속한 도입을 건의하고 있는 모습이다.

VC와 사모펀드(PEF) 등이 국내 모험자본 시장의 핵심 주체로 활동하고 있지만 정책자금 의존도가 높은 데다 움직이는 자금 규모도 크지 않은 상황에서 민간 출자의 확대를 꾀할 필요가 있다는 것이다. BDC는 일종의 특수목적회사(SPC)로 기업공개(IPO)를 통해 조달한 민간 자금을 △비상장 기업이나 △스타트업 △시가총액 2000억 원 이하의 코스닥 상장 기업 등에 투자하는 기구다. BDC는 비상장·스타트업이 자본시장을 통해 안정적으로 모험자본을 조달할 수 있도록 돕는 동시에 개인투자자들에게는 손쉽게 혁신 기업에 대한 투자 기회를 제공한다는 점에서 빠른 도입과 시행이 기대돼 왔다.

하지만 BDC 도입을 위한 개정안은 4년째 제자리걸음을 걷는 중이다. 금융위원회가 처음 도입을 추진한 2018년에는 운용주체에 포함되지 못한 VC 업계가 반발해 법안 통과가 한 차례 무산됐고 2년 뒤인 2020년 VC를 운용주체로 포함한 법안을 다시 국회로 넘겼지만 20대 국회의 임기 종료와 20대 대선 이슈 등으로 재차 미뤄진 것이다. 금융위는 2월 법제처 심사를 종료한 후 이달 1일부터 세 번째 입법예고에 들어간 상태다. 금융투자업계의 한 관계자는 “업계는 물론 투자자 사이에서도 특별히 이견이 없으며 필요성에 대해서도 설득력을 얻은 법안이지만 정권 교체 등 변수가 많아진 상황에서 법안 통과가 국회의 우선순위에서 또 밀리는 것이 아닌가 하는 우려가 나온다”고 설명했다.

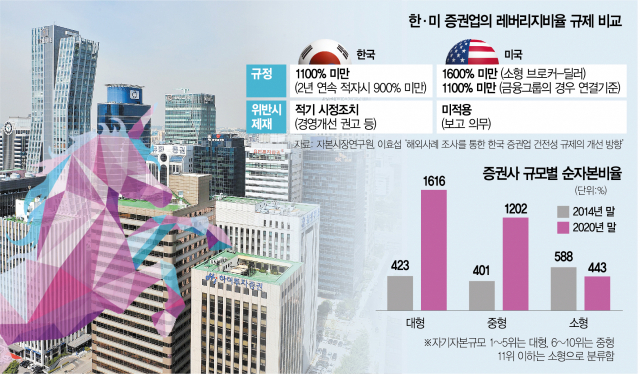

모험자본의 육성을 위해서는 증권사 및 자산운용사의 자본 규제 문턱을 낮춰 좀 더 다양한 투자 활동에 적극 나서도록 할 필요가 있다는 의견도 나온다. 금융 당국이 증권사 등에 적용하고 있는 레버리지비율 규제가 대표적이다. 금융 당국은 2014년 증권업의 건전성 규제 지표로 순자본비율(신NCR)을 도입하는 대신 과도한 차입을 통해 자산 규모를 급격히 늘리는 일을 방지하기 위해 레버리지비율 규제도 도입했다. 레버리지비율은 자기자본에 비해 얼마만큼의 외부 빚으로 자산을 늘렸는지를 나타내는 지표인데 이 비율이 1100%를 넘는 증권사에 대해서는 경영 개선 권고 등 적기 시정 조치를 취하고 있는 것이다.

하지만 금투업계는 레버리지를 일으켜 수익을 얻는 것이 금융투자업의 속성이라는 점에서 일괄적인 규제가 적극적인 투자 활동을 제약한다는 입장이다. 실제 자본시장연구원에 따르면 증권사에 대한 엄격한 레버리지비율을 적용하는 국가는 한국을 제외하고는 찾기 어렵다. 영국·유럽·일본 등의 개별 증권회사는 별도의 규제가 없으며 은행업 등과 연계돼 시스템 리스크 우려가 있는 중요한 금융사만이 엄격한 규제를 준수하도록 한다. 미국에서도 소형 브로커·딜러사 정도만이 1600%의 레버리지비율 규제를 받는 것으로 알려졌다.

증권사의 규모와 관계없이 동일하게 적용되는 건전성 규제(순자본비율)가 중소형 증권사의 위험 투자 여력을 줄인다는 의견도 있다. 실제 자기자본 규제 개편이 본격적으로 시행된 후 대형증권사의 순자본비율은 2014년 423%에서 2020년 1616%로 급증했지만 소형 증권사의 지표는 588%에서 443%로 오히려 줄었다. 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “2016년부터 본격 도입된 순자본비율은 자기자본 규모가 클수록 지표가 상승한다는 점에서 소형사는 자기자본 규제 비율 준수에 어려움을 겪게 됐다”며 “증권회사 규모별·기능별로 유연하게 자기자본 규제 비율을 적용하는 제도를 검토할 필요가 있을 것”이라고 했다.