‘캠코더 인사(문재인 정부)’ ‘수첩인사(박근혜 정부)’ ‘고소영·강부자 인사(이명박 정부)’ ‘코드인사(노무현 정부)’. 진보·보수 정권을 가리지 않고 역대 정부는 진영과 출신에 얽매인 인사 정책으로 정부 출범 초기부터 부침을 겪어 왔다. 대통령 국정 철학과 일치하는 인물을 발굴해 인사를 한다는 취지라고는 했지만 인재 풀은 좁았고, 국민의 눈높이를 따라가지 못했다. 정권 초반 낙마한 인사가 후반기에 다시 기용되는 경우도 다반사였다. 그러다 보니 ‘회전문 인사’도 반복됐다.

신구 정권 간 인사 ‘알박기’ 논란도 원칙 없는 인사에 따른 반복되는 정권 교체기 풍경이 된 지 오래다. ‘승자 독식’ 선거제에서 엽관제 유혹은 더욱 기승을 부리고 지방 한직에 가까운 준공적 기관장 자리에까지 정권과 연계된 ‘내 사람 챙기기’로 일관된 인사가 이뤄졌다. 윤석열 정부 역시 역대 정부의 인사 관행을 반복할 경우 또다시 인사 실패가 예견된다. 새 정부 출범에 맞춰 ‘한국판 플럼북(K-Plum Book)’ 필요성을 주장하는 목소리가 커지는 이유다.

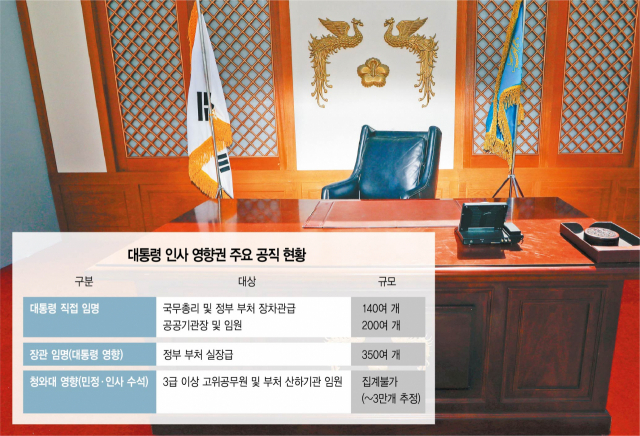

정치권에 따르면 대통령이 직접 임명할 수 있는 장차관·기관장 등은 3000개 정도에 달한다. 정부의 예산이나 운영 자금 지원을 통해 운영되는 준공적 기관들까지 합하면 대통령이 간접적으로 영향력을 행사할 수 있는 직책은 10배로 늘어난다.

윤소영 한신대 교수는 그의 저서 ‘위기와 비판’에서 “김대중·노무현 정부를 거치면서 대략 1만 개에서 3만 개로 급증했다”고 진단한 바 있다. 특히 이들 인사에 대해 정치권은 대통령의 고유 권한이라는 인식이 짙다. 하지만 전문가들은 ‘인사=대통령의 고유 권한’이라는 고정관념을 깨야 한다고 입을 모으고 있다. 인재 등용을 막는 제1의 걸림돌이라는 지적에서다.

특히 대통령이 수천 개의 자리를 모두 관장할 수 없는 처지에서 소수의 권력 실세를 자처하는 이들로 인해 인사 개입은 결국 ‘줄 세우기’로 변질된다고 비판하고 있다. 실제 공공기관 임원 임명 절차는 대통령 의중에 따른 집권 세력의 논공행상을 기반으로 한 ‘엽관제’ 성격이 짙다. 전문가들은 실적제와 엽관제의 장단점이 분명한 만큼 공공기관 인사와 관련한 근본적 개선이 필요하다고 입을 모은다.

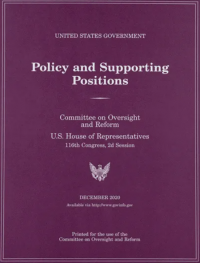

이를 위해 제시되는 방안이 ‘K플럼북’이다. 미국 대통령이 지명할 수 있는 연방 정부 관직 자리를 열거한 ‘플럼북’의 정식 명칭은 ‘미국 정부 정책 및 지원 직책(The United States Government Policy and Supporting Positions)’이다. ‘플럼북’은 1952년 드와이트 아이젠하워 대통령이 20년 만에 공화당 출신으로 당선되면서 전임 정권에 연방 정부의 직위 리스트를 만들어 달라고 요청한 것이 시초다. 4년마다 대선 직후에 만들어지는 ‘플럼북’에는 대통령이 상원 인준을 거쳐 임명할 수 있는 직책과 보수, 근무 조건 등을 담고 있어 차기 정권의 인사 지침서 구실을 하고 있다.

새 정부 출범 시기마다 발간되는 플럼북에는 연방 정부의 약 9000개 주요 직위의 명칭, 현직자 이름, 임명 형태(대통령 임명직, 상원 청문, 경력직·비경력직, 한시적 임기, 별정직 여부), 보수 등급과 직급, 임기 여부, 임기 만료일 등에 관한 정보가 담겨 있다. 이를 바탕으로 새 정부는 주요 직위에 관한 인사 계획을 수립해 추진한다. ‘인사=대통령 고유 권한’이라는 인식의 틀을 벗어나 ‘시스템 인사’로 바뀔 수 있는 계기가 플럼북 도입이라는 얘기다.

미국처럼 우선 대통령의 인사권이 미치는 인사 범위부터 확정한 뒤 청와대 인사 시스템과 공공기관장 공모제 등 관련 인사제도를 현실에 맞게 개선해 나갈 수도 있다. 이 같은 맥락에서 공직 후보자에 대한 인사 추천과 검증을 담당할 독립기구 설립도 논의가 될 수 있다.

국내에서도 과거 참여정부 당시 중앙인사위원회가 청와대 인사수석실과 협의해 국가 주요 직위 명부록을 공개 발행한 적이 있다. 부서별 주요 업무와 조직도까지 공개해 미국 플럼북보다 더 자세하게 공개했지만 다음 정부에서는 이용되지 않았다. 현 정부에서도 인사혁신처가 참여정부 사례를 참고해 행정부 47개 기관의 본부 서기관급 이상 7800여 명의 직위 명칭, 현직자 성명, 기관별 주요 기능을 포함해 공개했다. 하지만 K플럼북은 연속성이 없었고 미국과 같이 발행 주체가 상하원의 상임위가 아니었다는 점에서 한계가 뚜렷했다. 제도화되지 않고 일회성 보여 주기 식 발행에 그쳤다는 지적도 받았다.

참여정부 당시 청와대 인사제도비서관으로 근무하며 플럼북을 만들었던 김판석 연세대 교수는 “행정부를 견제하는 의회의 고유 권한을 위해서라도 국회가 관심을 가지고 플럼북을 법제화할 필요가 있다”며 “새 정부부터라도 국가 주요 직위와 주요 공공기관의 임원 인사에 투명하고 체계적인 관리를 하는 진일보한 인사 시스템이 도입돼야 한다”고 말했다.