수년간 새벽에 일찍 일어나 대여섯 시간 이메일에 답장하고 과제물을 채점했다. 너무 집중해 잠시 다리를 펴거나 화장실에 가는 것조차 잊었다. 폭풍같은 대여섯 시간이 지나면 탈진했고, 약간의 재충전을 끝내면 시간을 생산적으로 쓰지 못했다는 자책에 빠졌다. 죄책감이 다시 과로를 부르고, 그러다 탈진하는 게 반복됐다. 휴식을 취하거나 “못하겠다”고 할 때마다 자신이 게으르다는 사실에 괴로웠다. 피로하고 버거울지라도 게으른 게 더 나쁘다고 확신했다.

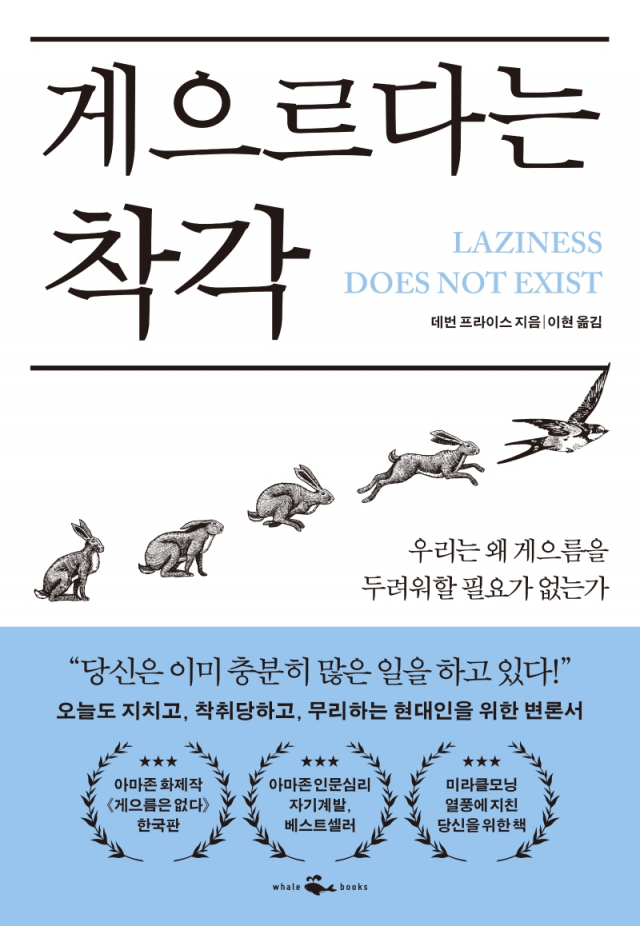

자기 고백으로 책을 시작한 저자 데번 프라이스는 미국의 저명한 사회심리학자이자 시카고 로욜라대학교 평생교육대학 교수다. 그의 신간 ‘게으르다는 착각’은 “게으름이란 존재하지 않는다”라며 “게으르다는 죄책감은 사회가 만든 허상”이라고 주장한다.

저자는 ‘게으름이라는 거짓에 세뇌’ 당한 배경을 찾아 자본주의, 제국주의와 노예제에까지 거슬러 올라갔다. ‘게으른(lazy)’이란 단어는 1540년경 영국에서 처음 등장했고, 게으름은 약해서 일을 완수할 수 없다는 것과 함께 “그런 능력이 없어 도덕적으로 부패하다고 주장하는 것”에 이르렀다. 이 ‘게으름’이라는 거짓 믿음은 청교도인의 이주와 함께 미국 전역에 확산됐다. 청교도인은 근면 성실함을 신의 선택과 연결지었기에 주어진 일에 집중하지 못하는 것을 일종의 저주로 여겼다. 게다가 식민지 시대 미국은 노예제에 의존했다. 저자는 “노동이 도덕성을 높인다는 오래된 청교도 사상은 생산성에 집착하는 기독교로부터 발전해 노예들에게 강요됐다”고 분석한다. 산업혁명과 함께 생산성 높은 기계가 도입됐음에도 사람들은 쉴 수 없었다. 불평없이 열심히 일하는 게 미덕이며, 가난한 근로자들이 계속 바쁘지 않으면 범죄와 술에 의지하게 돼 사회에 큰 혼란이 생길 것이라 주장하는 ‘선전’이 나돌았기 때문이다.

저자는 “게으름이라는 거짓은 우리가 충분히 일하지 않고 있다는 죄책감의 원천이며 우리가 일하다 병들게 하는 힘”이라며 “동기가 없고 방향을 잃거나 ‘게으르다’고 느끼는 것은 우리의 몸과 마음이 평화와 고요함을 찾고 있다는 뜻”으로 받아들여야 한다고 조언한다. 게으름의 실체를 파악해야 하는 이유는 ‘지속가능한 삶’을 위해서다. 자신의 진정한 욕구에 귀기울이고, 사회가 요구하는 수준보다 더 ‘적게’ 성취해야 하는 이유다. ‘게으름’이라는 허상이 사람들을 어떻게 일의 노예로 부리는지에 대한 생활밀착형 사례들을 통해, ‘억울하게’ 번아웃과 무기력으로 매도당한 이들을 위로한다.“게으름은 없다”는 논리적이고 단호한 문장이 안도감을 준다. 1만8000원.