“현대적 예술을 하면서도 한국적인 것을 많이 고민하던 중 우리의 보편적 정서에서 한국적인 걸 찾던 중 문득 ‘굽이굽이’가 떠올랐어요. 굽이진 길이 멀리서 볼 땐 아름답지만 가까이에서 보면 고되기도 한 게, 시대를 관통하는 삶의 여정인 셈이죠”

‘몽유도원도’, 꿈에 도원에서 놀았던 광경을 그리며 현실세계와 꿈 속 이상세계가 한 폭의 그림에 함께 있으면서 자연의 웅장함과 선경의 환상을 절묘하게 나타낸 걸작이다. 평창동계올림픽 개·폐막식 안무를 만든 현대무용계의 스타인 차진엽 안무가가 국립무용단과 함께 오는 21일 국립극장에서 막을 올리는 신작 ‘몽유도원무’는 이 그림에서 모티브를 땄다. 하지만 그림의 웅장하고 화려한 모습 대신 그 속의 산세와 지형에 주목한다. 그는 최근 서울경제와의 인터뷰에서 작품의 전반적 연출을 설명하며 ”그림을 시각적으로 재현하기보다 그 안의 정서를 보여주고 싶었다“며 이렇게 말했다.

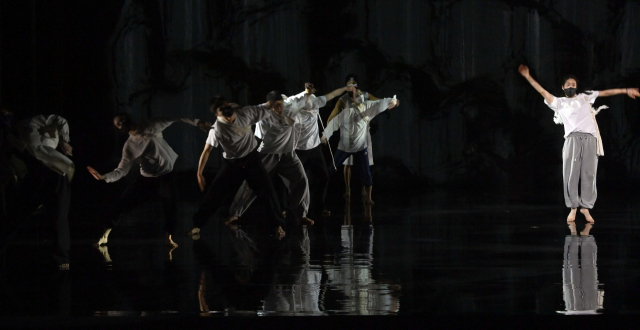

작품은 흰 장막 뒤에서 여러 명의 무용수들이 산세를 형상화한 몸짓을 하며 시작한다. 동시에 한 사람은 장막 밖에서 봇짐을 들고 무대를 계속 돌면서 산을 넘어가는 사람의 움직임을 상징적으로 보여준다. 작품 속에서 무용수의 걸음걸이를 비롯한 움직임 하나하나는 삶의 여정을 나타내고, 봇짐은 인생의 무게를 상징한다. 이를 통해 지형뿐 아니라 정서적으로도 꼬여 있는 상황을 묘사하고 싶었다고. 차 안무가는 “우리가 돌아갈 수 없는 이상향 같은 존재란 의미에서 유년시절의 놀이에서도 동작의 모티브를 땄다”고 말했다.

이를 뒷받침하는 건 전자음악가 하임과 거문고 연주자 심은용이 함께 만든 음악이다. 반복되는 리듬의 앰비언트 사운드는 삶의 순환을 표현하고, 하임의 날카로운 전자음과 심은용의 굵고 낮은 거문고 연주가 생명과 노동의 희비를 표현한다. 인터뷰에 함께 한 하임은 “국악의 리듬은 어렵지만 흥이 있는데, ‘굽이굽이’를 이런 작은 리듬에서부터 표현하려 했다. 음악적으론 부점을 붙인 그루브로 표현했다”고 전했다.

거문고의 중저음은 꿈속을 거닐면서도 숨길 수 없는 슬픔, 외로움 등 고된 정서를 드러낸다. 심은용은 “무용수들의 몸짓, 표정 하나하나가 이미지로 다가와서, 소리를 만드는데 힌트가 됐다”며 “전통음악적으로만 접근하는 건 촌스럽다 생각했다. 거문고로도 전자음악의 앰비언트 사운드를 구현할 수 있다 싶었다”고 돌아봤다. 무대를 감싸는 미디어아트 영상은 끊임없이 이어지며 부서지고 또 다시 나타나는 산세가 무용수들과 유기적으로 어우러지며 삶의 연속성을 표현한다.

‘몽유도원무’의 전반부에선 무용수들이 비슷한 의상을 입고 닮은 동작으로 몸짓을 보여주다가 후반부엔 각자의 호흡과 춤선을 통해 생동감 있는 개성을 그려낸다. 무용수들은 색색의 의상으로 구별짓지만 마지막에 가서는 현실과 이상세계 사이의 구분 없이 무대 위에서 모두 하나로 섞인다. 더 나아가 현대무용과 한국무용, 전통음악과 전자음악이 각각 조화롭게 뒤섞이는 게 매우 인상적이다. 그럼에도 한국적 색채가 강한데, 처음부터 한국무용과 현대무용을 합치려는 걸 염두에 둔 건 아니었다. 이에 대해 하임은 이렇게 설명했다.

“저희 셋 모두 인위적으로 한국적인 걸 추구하려는 건 아니었어요. 진엽씨가 굽이굽이에 대해 이야기하니까 모두 공감하는 것처럼 한국 사람으로서 은연중에 나오는 정서가 있잖아요. 그게 한국적이라 생각했어요.” 24일까지 국립극장 달오름극장.