남태평양의 소국 솔로몬제도가 중국과 안보 협정을 맺자 미국이 아시아 전략 최고책임자를 급파해 노골적인 경계심을 드러냈다. 태평양 지역에서 중국의 존재감이 점차 뚜렷해지며 미국도 급박하게 움직이는 모양새다.

22일(현지 시간) 백악관에 따르면 커트 캠벨 백악관 국가안보회의(NSC) 인도태평양조정관이 이끄는 미 고위급 대표단이 이날 솔로몬제도의 수도 호니아라를 방문해 머내시 소가바레 총리와 만났다. 대표단은 소가바레 총리와의 회담에서 “(중국군의) 영구적 군사 배치, 군사 시설 설립이 추진될 경우 미국은 상당한 우려에 대응할 것”이라고 경고했으며 솔로몬 측은 장기 병력 주둔이 없을 것임을 약속했다고 백악관은 설명했다. 미 대표단은 이 밖에도 양국 간 교류 강화 방침도 밝혔다. △1993년 철수했던 솔로몬 주재 미국 대사관 재개설 가속화 △공중보건을 위한 병원선 파견 △백신 추가 제공 등을 약속했다.

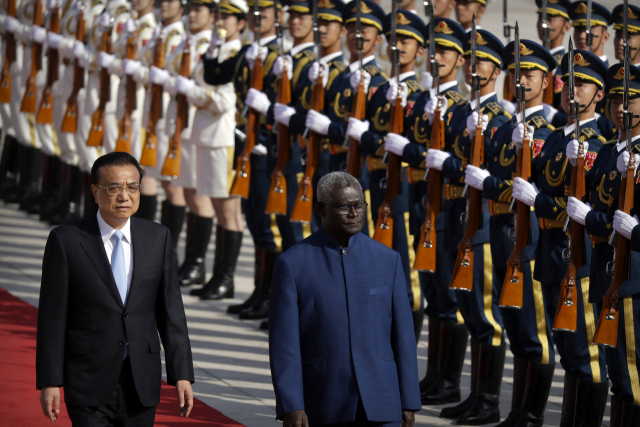

앞서 19일 중국은 솔로몬제도와 안보 협정을 체결했다고 공식 발표했다. 세부 내용은 공개되지 않았지만 3월 말 유출된 초안에는 중국이 필요할 경우 자국 함정을 솔로몬제도에 파견할 수 있다는 내용이 담겼다. 남태평양의 요충지인 솔로몬제도가 중국의 군사기지화할 가능성에 긴장한 미국은 대표단 급파 계획을 알렸고 솔로몬제도에서 불과 2000㎞ 남짓 떨어진 호주·뉴질랜드도 크게 반발했다.

하지만 일각에서는 태평양에서 중국을 견제하려는 미국의 노력이 한발 늦었다는 지적이 나온다. 미국 싱크탱크 랜드연구소의 데릭 그로스먼 연구원은 로이터통신에 “미국이 태평양에서 순찰을 더 많이 실시할 수는 있겠지만 효과는 제한적일 것”이라며 “미국과 호주가 태평양 (안보) 경쟁에서 중국보다 늦은 것으로 보인다”고 진단했다. 솔로몬제도는 2019년 대만과 단교하는 등 최근 노골적인 친중국 행보를 보여왔다.