2010년 글로벌 금융위기의 터널을 지나온 영국의 경제 상황은 한마디로 암담했다. 경기 침체 여파로 경제성장률이 2009년 기준 -4.1%까지 떨어졌고 방만한 정부 지출이 늘어나면서 같은 해 국내총생산(GDP) 대비 재정 적자는 10%까지 불어났다. 지난해 코로나19 여파 속에 우리나라 재정 적자가 GDP 대비 4.4%까지 늘어난 것과 비교하면 당시 영국의 재정 적자가 얼마나 심각한 수준인지 짐작해볼 수 있다.

이때 혜성처럼 등장한 정치인이 당시 44세의 데이비드 캐머런 전 영국 총리다. 그는 당시 영국 정계의 각종 최연소 기록을 모두 갈아치우면서 ‘제2의 영국병’에 빠져 있던 조국(祖國)을 다시 한번 성장의 수레바퀴 위에 올려놓는 데 성공했다.

윤석열 대통령 당선인과 캐머런 전 총리는 정치 역정이나 취임 후 여건 등에서 여러모로 유사한 면이 많다. 연세대 교수 출신 아버지 밑에서 태어나 서울대 법대, 검찰총장을 거친 윤 당선인처럼 캐머런 전 총리 또한 부유한 주식 중개인 아버지를 두고 이튼스쿨, 옥스퍼드대 최우등 졸업 등 엘리트 코스를 밟았다. 윤 당선인은 지난해 대선 출마 전까지 정치와는 거리가 먼 삶을 살았고 캐머런 전 총리는 총리 입각 전까지는 내각에서 장관직을 한 번도 역임하지 않았다. 주요 장관을 거쳐 총리직에 오르는 영국 정계의 전통을 감안하면 상대적으로 경험이 많지 않았던 셈이다.

경제 위기 상황도 유사하다. 각각 글로벌 금융위기와 코로나19를 겪으면서 정권을 잡았고 이제 위기의 수렁에서 벗어나 성장 엔진을 힘차게 돌려야 하는 숙제를 안고 있다. 과거 부총리를 지낸 한 전직 고위 관료는 “윤석열 정부는 전임 정부로부터 위기를 이어받아 출발하는 상황”이라며 “영국병을 이겨낸 마거릿 대처나 캐머런 전 총리의 리더십을 리뷰해 장점을 흡수해야 한다”고 말했다.

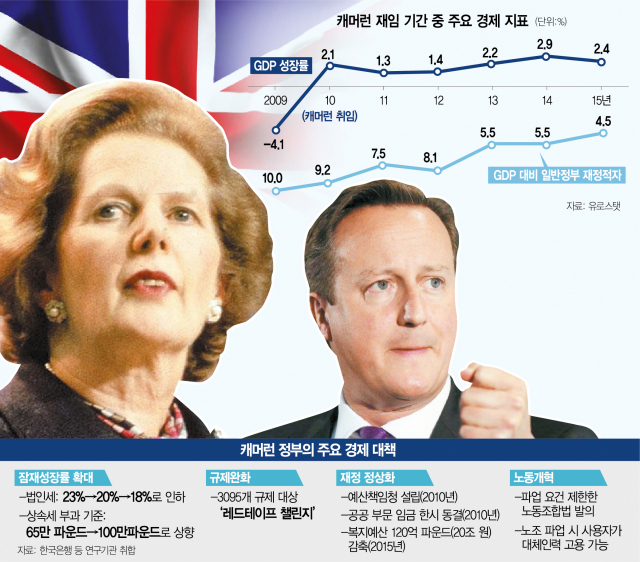

캐머런 전 총리의 경제 개혁 방향은 △규제 완화 △감세 △방만 지출 축소 △노동 개혁 추진 등으로 요약할 수 있다. 전문가들은 이 중에서도 특히 캐머런의 과감한 친기업 정책을 모방해야 한다고 강조한다. 전임 문재인 정부의 공공지출 확대 전략은 공공의 비효율을 키우고 국가 재정 건전성 악화 등의 부작용만 낳을 뿐 ‘좋은 성장’을 이뤄내기 어렵다는 판단에서다.

실제 캐머런 정부는 당시 이미 선진국 가운데 최저 수준(23%)이었던 법인세를 20%로 인하하는 한편 규제와의 전쟁을 선포해 3095개의 규제를 없애기 위한 ‘레드테이프 챌린지’를 시작했다. 이는 정부 중요 문서에 붉은 리본(red tape)이 묶여 있는 데서 착안한 규제 완화 프로그램으로, 나쁜 규제에 대한 국민 의견을 직접 받아 소개하고 정부 부처가 석 달 내 반드시 결과물을 내도록 유도했다. 그 결과 2010년 당시 약 5만 개였던 런던 벤처기업이 프로젝트 종료 이후인 2014년 9만 개로 늘었다. 기업들의 설비투자도 동반 증가하면서 지속된 경기 침체로 ‘100년의 불황’이라는 불명예까지 얻었던 경제는 그의 집권 1기인 2014년 2.9%까지 상승했다. 신세돈 숙명여대 교수는 “규제 철폐와 혁신 성장 육성 두 가지만 제대로 하는 데도 시간이 부족하다”며 “민간 자극을 통한 잠재 성장률 제고에 윤 당선인의 성패가 달려 있다”고 강조했다.

재정 개혁도 캐머런 전 총리가 이뤄낸 성과로 볼 수 있다. 2009년 영국의 GDP 대비 일반 정부 적자는 10.0%에 달했다. 하지만 그는 취임 직후 일명 ‘예산책임청’을 신설해 영국 재정에 대한 독립적인 분석을 맡기고 재정 전망 및 재정 목표 평가 등을 실시했다. 이어 2026~2028년 중 연금 수령 연령을 67세로 상향 조정하기로 하고 공공 부문의 임금을 2013년까지 동결하는 한편 이후 2년간은 상승률을 1%로 묶는 개혁 조치도 단행했다.

이뿐만이 아니다. 재선에 성공한 2015년에는 20%이던 법인세를 2017년 19%, 2020년 18%로 단계적으로 인하하는 개혁안을 내놓았고 상속세 부과 기준도 65만 파운드(약 10억 3500만 원)에서 100만 파운드(약 15억 9000만 원)로 상향했다. 당해 연도 예산에 대한 지출 구조 조정도 단행해 복지 예산만 120억 파운드(약 20조 원)를 감축하기로 약속했다. 1~2년마다 돌아오는 각종 선거에 발목이 잡혀 복지 지출 축소는 꿈도 꾸지 못하는 우리나라와는 완전히 딴판이다. 정부의 한 관계자는 “윤석열 정부도 지출 구조 조정을 한다면서 엉뚱한 연구개발(R&D) 예산만 들여다보고 있다”며 “대통령이 강력한 카리스마를 바탕으로 복지 지출 축소에 나서야 한다”고 말했다.

강력한 노동 개혁 역시 윤 당선인이 배워야 할 덕목 중 하나로 지목된다. 실제 캐머런 전 총리는 집권 2기가 시작된 2015년 당선이 확정되자마자 노동조합법 개정안을 발표하고 노동 개혁을 추진했다. 이 법안은 교통·보건·교육 등 핵심 공공 부문에서 조합원 파업 시 투표율 50% 이상, 득표율 40% 이상을 얻어야 파업을 인정해주고 파업 2주 전 사전 고지도 의무화해 1985년 대처 전 총리의 노동법 이후 30년 만에 가장 강력한 법안으로 평가받았다.

대처 전 총리가 불같은 카리스마로 과제를 밀어붙였던 반면 캐머런 전 총리는 야당인 노동당 의원 모임에 직접 방문해 법안을 설명하는 등 발로 뛰는 소통 리더십으로 협조를 구했다. 김동욱 서울대 행정대학원 교수는 “여소야대 상황에서 개혁 과제를 완수하기 위해서는 대통령의 리더십이 매우 중요하다”며 “대통령 주변에 야당과 소통을 잘할 수 있는 사람이 있어야 한다”고 강조했다.