명품 플랫폼 업체 발란이 윤석열 정부 출범 이후 공정거래위원회의 첫 현장 조사 타깃이 됐다. 발란은 유튜브 ‘네고왕’에서 할인을 약속해놓고 제품 가격을 인상하는 ‘꼼수 가격 인상’과 수십만 원에 달하는 반품비 등으로 소비자들로부터 원성을 사고 있다. 윤 대통령이 연일 물가 안정을 주문하는 가운데 소비자에게 부담을 주는 플랫폼 등에 공정위가 칼을 겨눌 것이란 전망이 나오고 있어 귀추가 주목된다.

20일 업계 등에 따르면 공정위는 이번 주 서울 강남구 소재 발란 본사를 찾아 현장 조사를 벌였다. 전자상거래법(전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률) 등을 위반했다는 혐의다. 최근 자체 브랜드(PB) 제품의 리뷰 조작과 관련해 쿠팡 본사를 공정위가 현장 조사하긴 했지만 쿠팡에 대한 조사가 문재인 정부 시절 시작된 점을 고려하면 발란이 새 정부 출범 이후 첫 타깃으로 정조준된 셈이다. 업계 관계자는 “그동안 소비자 불만이 제기된 이슈들을 공정위가 총체적으로 조사하는 것으로 안다”고 전했다.

발란은 최근 유튜브 ‘네고왕’에 출연해 17% 할인을 약속하고 제품 가격을 인상해 논란을 빚었다. 17% 할인가를 적용해도 이전보다 가격이 비싸졌다는 소비자 불만이 속출했다. 네고왕에 출연하면 단기간에 매출이 폭발적으로 증가하는 점을 악용해 가격을 인상했다는 지적이 나왔다. 당시 발란 측은 “17% 할인 쿠폰 개발 및 배포 과정에서 일부 상품의 가격 변동 오류가 발생한 것”이라고 해명했다.

발란의 불투명한 환불 규정으로 소비자가 수십만 원에 달하는 높은 반품비를 부담해야 한다는 점도 문제로 꼽힌다. 발란은 하자 상품이나 사이즈·색상 등이 다른 제품이 오배송됐을 경우 반품 비용을 자체 부담한다.

하지만 소비자 입장에서는 하자를 구분하는 기준이 모호하고 이를 상세하게 알기 어려워 하자를 입증하기가 쉽지 않다. 이는 전자상거래법상 소비자의 청약 철회권을 침해할 소지가 있다.

발란이 ‘오픈마켓(통신판매중개자)’임을 플랫폼 초기 화면에 명시하지 않아 전자상거래법을 위반했다는 지적도 있다. 전자상거래법에 따르면 오픈마켓 업체는 ‘통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니므로 판매자의 상품·거래 정보 및 가격 등에 책임을 지지 않는다’고 표기해야 한다. 하지만 발란 애플리케이션(앱)과 홈페이지 초기 화면에서는 이런 문구를 찾아볼 수 없다.

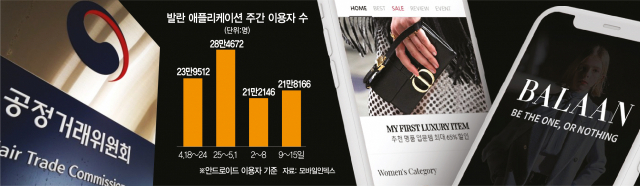

발란의 이용자들은 네고왕 사태를 거치며 급속히 이탈하는 추세다. 모바일 빅데이터 업체 모바일인덱스에 따르면 발란 앱 이용자 수는 지난달 25일에서 이달 1일까지 28만 4672명을 기록했다. 네고왕이 공개된 지난달 28일을 기점으로 크게 늘어났지만 가격 인상 논란에 휩싸인 뒤 이달 2~8일에는 21만 2146명으로 쪼그라들었다. 네고왕 방영 이전(23만 9512명)보다도 줄어든 수치다.

물가 안정이 윤석열 정부의 최대 과제로 떠오르면서 공정위가 발란처럼 소비자 부담을 높이는 플랫폼 업체에 대한 감시를 강화할 것이란 관측이 나온다. 방기선 기획재정부 1차관도 이날 물가관계 차관회의에서 “보다 근본적인 차원에서 공급망 관리, 유통 고도화, 경쟁 촉진 등 시장의 구조적 개선 과제를 하나씩 발굴하고 신속히 해결해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

실제 공정위는 지난해부터 다수의 담합 사건을 제재하고 있다. 공정위는 치킨용 육계 가격을 담합한 업체 16곳에 1758억 2300만 원의 과징금을, 삼계 신선육 가격을 담합한 업체 7곳에 총 251억 3900만 원의 과징금을 부과했다. 이달 12일에는 토종닭 신선육 가격을 담합한 업체 9곳에 5억 9500만 원의 과징금을 매기기도 했다. 아이스크림 가격을 담합한 롯데·빙그레·해태 등에는 2월 1350억 원의 과징금이 부과됐다.

다만 공정위가 본연의 업무인 경쟁 촉진을 넘어 물가 관리에 깊숙이 개입하면 기업 부담도 커질 수 있다는 점이 우려되는 부분이다. 경쟁 정책의 결과로 물가를 안정시키는 것이 아니라 물가를 안정시키기 위해 경쟁 정책을 활용하면 자칫 ‘기업 팔 비틀기’가 될 수 있다는 비판이 적지 않다. 공정위의 한 관계자는 “이명박 정부 시절 공정위가 ‘물가감시위원회’라는 오명을 들었던 기억이 떠오른다”고 말했다. 2011년 김동수 당시 공정거래위원장은 “공정위가 물가 안정을 책임져야 한다는 철학과 같이 가지 못하는 직원은 나갈 각오를 하라”고 으름장을 놓기도 했다.