“많은 전자회로를 집적한 반도체 칩은 실리콘에 불순물을 넣은 뒤 게이트에 전기를 흘렸다 멈췄다 하며 작동하죠. 이 반도체 기술을 바탕으로 전기로 빛의 세기를 제어하면 디스플레이, 빛을 전기에너지로 바꾸면 태양광 기술입니다.”

반도체·디스플레이·태양광 장비에서 퍼스트무버(선도자)의 길을 걸어온 황철주 주성엔지니어링 회장은 8일 “반도체 전 공정 장비인 화학기상증착장비(CVD)와 원자층증착장비(ALD)에서 세계적 경쟁력을 갖고 있다”며 “반도체, 디스플레이, 태양광 기술이 본질적으로 같다 보니 엔지니어가 왔다 갔다 하며 연구한다”고 소개했다.

윤석열 대통령이 자주 반도체의 중요성을 강조하는 행보를 보이면서 반도체의 작동 원리에 대해 관심이 쏠린다. 특히 우리가 나름 선도자 위치에 있는 반도체와 디스플레이, 나아가 태양광 기술의 원리가 대동소이하다는 점이 눈에 띈다.

반도체(半導體·semiconductor)는 컴퓨터, 스마트폰, 전자 기기는 물론 자율주행차, 스마트팩토리, 로봇, 우주항공, 첨단 무기 등을 구동시키는 핵심 기술이다. 우리에게는 효자 산업인 동시에 미국에서 지속적으로 공장 건설을 요청하는 등 한미 간 경제·안보 동맹의 연결 고리 역할을 하는 국가전략기술이기도 하다.

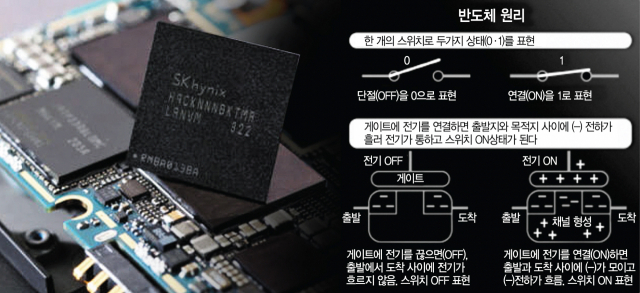

우선 반도체는 전기 전도도가 금·은·동·철 같은 도체(導體)와 유리·고무·플라스틱 등 부도체(不導體)의 중간 정도인 물질이다. 실리콘(Si) 등 주원료는 부도체와 비슷하나 인이나 붕소 같은 불순물을 넣으면 도체가 된다. 부도체 상태인 실리콘 웨이퍼에 전기적 특성을 부여하면 전기가 흐르는 것이다. 이 웨이퍼를 정밀하게 자르면 반도체 소자 칩이 완성된다. 황 회장은 “반도체 칩은 실리콘 집적회로 내 소자들을 트랜지스터 스위치 동작으로 연결(on)하면 1, 단절(off)하면 0이라는 디지털 신호를 내 기억장치와 연산장치 등을 구동한다”고 설명했다. 칩의 스위치 역할을 하는 트랜지스터는 미국 벨연구소의 윌리엄 쇼클리 박사가 1947년 개발했다. 당시에는 실리콘이 아닌 게르마늄을 썼다.

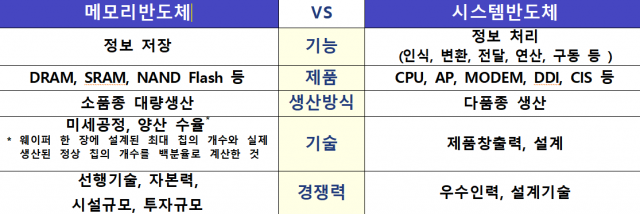

반도체는 메모리와 비메모리로 나뉘는데 메모리는 정보를 기억·저장하는 용도이고 비메모리(CPU·GPU·SOC 등 시스템반도체)는 제어·연산·변환·논리 작업에 쓰인다. 컴퓨터를 예로 들면 기억장치인 램(RAM)은 메모리반도체이고 두뇌 역할을 하는 중앙처리장치(CPU)는 비메모리반도체다.

삼성전자와 SK하이닉스의 주력인 메모리반도체 중 D램(Dynamic Random Access Memory)은 메모리셀을 지정하는 트랜지스터와 커패시터로 구성돼 있다. 커패시터에 축적된 전하량은 정보를 만드는데 시간이 지나면 전하(정보)가 빠져나가 충전이 필요하다. 모바일 기기 확산에 따라 저전력·고용량 데이터 처리가 중요하다. 메모리반도체 중 롬(Read Only Memory·ROM)에는 전기적으로 프로그램을 쓰고 지울 수 있는 EEP롬의 성능을 향상시킨 낸드플래시가 있다. 전원이 끊겨도 정보가 10년가량 유지되고 손톱만 한 크기에 영화 수십 편을 저장할 수 있다.

하지만 우리 기업은 세계 반도체 시장에서 70%가량을 차지하는 비메모리 쪽에 취약하다. 실례로 자율형 주행차의 경우 1000개 이상의 센서를 조종하는 시스템반도체가 필요한데 우리나라의 세계 점유율은 미약하기 그지없다. 이용근 서울과학기술대 지능형반도체공학과 교수는 “반도체·디스플레이·태양광의 기술 원리는 같지만 집적도 스케일의 차이는 크다”며 “4차 산업혁명의 고도화에 부응해 시스템반도체 등 맞춤형 비메모리반도체에 대한 큰 폭의 투자가 필요하다”고 강조했다.