경제 활력을 높이고 신규 고용 창출의 주축인 벤처 투자시장에서도 대기업들은 나서기만 하면 곳곳에서 족쇄를 차야 하는 신세인 것으로 나타났다. 정부가 지주사 체제인 기업집단의 기업형벤처캐피털(CVC) 설립을 허용해 놓고 일반 벤처캐피털(VC)과 달리 투자 활동에 제약을 주는 각종 규제를 적용하고 있어서다. 아울러 대기업은 물론 그 자회사도 규모에 상관없이 VC 투자가 막혀 있어 신생 기업의 자립을 방해하는가 하면 유망 투자 기회를 고스란히 해외에 내주고 있다는 비판의 목소리가 적지 않다. 일각에서는 쓸데없는 규제조차 허술해 ‘울며 겨자 먹기’로 비용만 부담하면 우회할 수 있다고 컨설팅까지 해주는 실정이다.

12일 재계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 당초 계획과 달리 대기업집단이 CVC 설립을 주저하고 있다. 정부의 CVC 허가 내용을 살펴보니 각종 규제로 별도의 CVC를 설립하는 실익이 불분명해졌기 때문이다. 기존처럼 내부에서 투자를 진행하거나 다른 벤처펀드의 출자자(LP)로 참여하는 게 이득이라는 것이 중론이다. 재계의 한 관계자는 “제약이 많아 CVC를 만드는 것이 기존처럼 스타트업에 투자하거나 다른 벤처펀드에 출자하는 것보다 어떤 장점이 있는지 묘연하다”고 꼬집었다.

실제 지난해 12월 공정거래법 개정으로 일반 지주사의 CVC 설립이 허용되자 많은 대기업이 검토에 나서 GS와 효성·동원 등이 지주 산하에 CVC를 꾸리긴 했다. 하지만 SK나 LG 등 지주사 체제로 4대 그룹에 속한 곳들은 참여가 저조하고 구체적 계획도 진전이 없는 것으로 파악됐다.

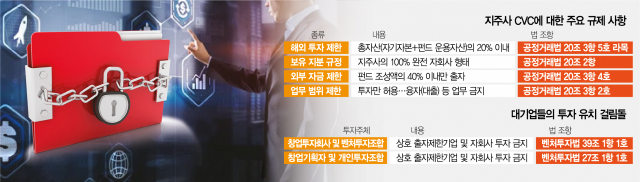

대기업 CVC의 매력을 떨어뜨리는 가장 큰 걸림돌로는 엄격한 해외 투자 한도 제한이 꼽힌다. 공정거래법은 대기업 CVC가 총자산의 20%를 초과해 해외 기업에 투자할 수 없게 하고 있다. 해외 유망 기업에 조기에 투자하고 국내 기업과 협업 기회를 만들 수 있는 긍정적 측면이 큰 데도 지나치게 해외 투자를 제한하고 있는 것이다. 일반 벤처캐피털의 경우 총자산의 60%까지 해외 투자를 허용하고 신기술 사업 금융회사는 제한이 없는 것과도 비교된다.

또 대기업이 대부분인 지주사에 CVC 지분을 100% 보유하도록 해 재원을 홀로 부담하면서 대형화의 길도 막고 있다. 여기에 지주사 CVC는 벤처펀드를 조성할 때 외부 출자금은 전체 펀드 규모의 40% 이내에서만 받도록 못 박아 별다른 제한이 없는 일반 VC와 다르다. 업계의 한 관계자는 “대기업이 하면 일단 규제하고 본다는 구시대적 정책 마인드가 깔린 것”이라고 비판했다.

대기업들은 벤처 투자를 유치할 때도 차별 받고 있다. 대기업이 신사업 추진이나 검토를 위해 만든 자회사는 스타트업 수준의 소기업이라도 국내 VC로부터 투자를 받는 것이 사실상 막혀 있다. 벤처 투자 촉진에 관한 법률이 자산 10조 원 이상 상호 출자제한기업집단에 소속된 회사는 규모를 막론하고 벤처펀드를 통해 투자할 수 없도록 하고 있어서다. 한 벤처캐피털 대표는 “대기업의 자회사라고 자금력이 애초부터 풍성한 것도 아니고 해외시장에서 경쟁하려면 외부 투자도 필요하다”면서 “기업집단에 속해도 자생력과 독립적 경영을 강화하려면 외부 투자 유치가 가장 좋은 방법인데 이를 막고 있다”고 허탈해했다.

시대착오적 규제는 전통적 대기업뿐 아니라 최근 급성장한 네이버·카카오·두나무 자회사들의 원활한 투자 유치도 어렵게 하고 있다. 반면 이런 규제를 적용 받지 않는 해외 VC나 사모펀드(PEF)는 성장성 있는 대기업들의 자회사 투자를 독차지하다시피 하고 있다. 실제 지난해 카카오 자회사인 카카오모빌리티가 투자를 유치할 당시 뒤틀린 규제 때문에 국내 VC들은 투자 기회조차 얻지 못했고 해외 대형 사모펀드인 TPG컨소시엄과 칼라일 등이 빈자리를 채웠다.

투자시장을 옥죄는 규제인데 실효성이 있는 것도 아니어서 국내 VC들이 추가 비용을 부담하며 작정하고 법망을 피하려 하면 대기업 자회사들에 투자를 할 수는 있다. 다만 벤처펀드 운용이 주업인 VC가 PEF를 만들면 되는데 인력과 예산을 따로 편성해야 해 큰 수익이 예상될 때 가능하다. 소프트뱅크벤처스는 네이버의 손자회사인 ‘크림(Kream)’에 투자할 때 별도의 PEF를 조성한 바 있다. 투자 업계의 한 고위 관계자는 “합리적 이유도 없는 규제를 피하려 추가 비용과 시간을 써야 하는 것이 어이없어 계획한 투자를 접은 적이 적지 않다”고 말했다.

금융 당국이 라임·옵티머스 사태 등의 여파와 인력 부족으로 신기술 사업 투자조합(신기사)이나 창업 투자회사 등록을 지연시키는 상황도 지난해부터 여전하다는 지적이다. 업계 관계자는 “시장에서 등록 라이선스가 수억 원에 거래되는 씁쓸한 사태도 발생하고 있다”고 전했다.