‘우크라이나 민족’ 국가가 존재했던 기간은 모든 역사를 다 합해도 400년이 채 안 된다. 1990년대 독립한 지금의 우크라이나를 빼면 이들 민족의 독립 국가를 찾기 위해 13세기까지 거슬러 올라가야 할 만큼 오랜 세월 주변국에 휘둘리고 무너진 아픔의 역사가 있다. 하지만 국가(國歌)에서부터 ‘우크라이나는 아직 사라지지 않았다’고 표현할 만큼 독립적 의식도 강하다.

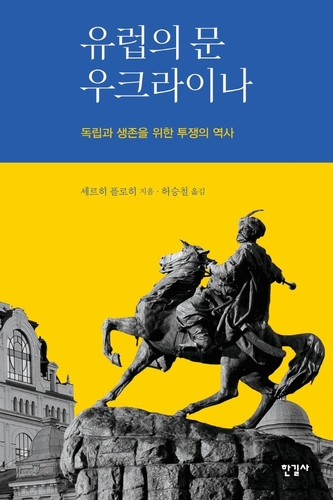

‘유럽의 문 우크라이나’는 국내에는 잘 알려지지 않았지만 유럽의 분쟁에서 한 번도 빠지지 않은 우크라이나의 역사를 상세히 조명한 책이다. 우크라이나 출신의 역사학자인 세르히 플로히 하버드대 석좌교수는 이 책에서 고대 그리스부터 현재 벌어지고 있는 전쟁 직전까지 역사를 600쪽 이상의 방대한 분량에 담았다. 책을 번역한 허승철 전 주우크라이나대사는 우크라이나 관련 서적을 10권 이상 낸 전문가다.

책은 우크라이나를 ‘유럽의 문’으로 칭한 데 대해 “오랫동안 유럽으로 통하는 문이었고, 동과 서로부터 외적의 침입을 막아주는 완충지대였다”고 설명한다. 유럽 최대 밀 재배지역이라는 풍요로운 자연환경 탓에 이란계 스키타이인, 하자르족, 북유럽 바이킹, 슬라브족, 몽골인, 튀르크인 등 다양한 민족들이 이 지역에 눈독을 들였다. 우크라이나 문화는 항상 다른 문화와 공유된 공간에 존재했고, 초기부터 ‘타자들’(Others) 사이를 헤쳐 나가는 과정이었다.

우크라이나에 제대로 된 나라의 토대가 만들어진 건 8세기 후반 노르만인들이 키이우를 점령해 키이우 공국을 건설하면서부터다. 하지만 13세기 몽골의 침략에 키이우 공국이 사라진후, 리투아니아와 폴란드 등의 지배를 받다가 18세기 러시아에 병합된다. 이후의 역사는 러시아의 동화정책에 대한 끈질긴 저항으로 요약할 수 있다. 우크라이나 사람들은 러시아어를 쓰지만 러시아 혹은 러시아 민족성과 자신을 동일시하는 일은 거부한다. 우크라이나 인구의 17%는 러시아인이지만, 이들 중 자신을 러시아인이라고 생각하는 비율은 5%에 불과하다. 이들의 시선은 항상 서방을 향하고 있었다. 소련 해체 후에는 독립을 위해 서방을 노크하며 핵무기까지 포기했다. 저자는 “정교회와 가톨릭, 중유럽 제국과 유라시아 제국의 동서 경계점에서 겪어온 경험의 결과이고, 이런 상황이 가져온 정치적·사회적 관행의 결과”라며 “특히 여러 전쟁 경험은 우크라이나인 대부분을 단합시켰을 뿐 아니라 서방 지향으로 돌려놨다”고 해석한다. 3만5000원.