국내 주요 금융그룹들이 상반기 최대 이익을 거둔 가운데 기준금리가 시장의 예상대로 하반기 2.75∼3.00%까지 더 오르면 금융그룹의 이자 이익은 더 크게 불어날 전망이다. 기준금리가 0.25%포인트(p)만 높아져도 주요 시중은행의 순이자마진(NIM)이 0.03∼0.05%포인트 뛰고 이자 이익도 1000억원 이상 늘어나기 때문이다. 다만 금리가 너무 빨리 높아지면 대출 부실 위험이 커지는 만큼 금융그룹들도 이례적으로 2분기 최대 3000억원 이상의 충당금을 더 쌓고 미래 위험 대비에 나섰다.

24일 금융업계에 따르면 KB·신한·하나·우리 금융그룹은 올해 상반기에만 약 19조원의 이자 이익을 거뒀다. 4대 금융지주의 상반기 순이자이익과 증가율(작년 동기대비)은 △KB 5조4418억원, 18.7% △신한 5조1317억원, 17.3% △하나 4조1906억원, 18.0% △우리 4조1033억원 23.5%에 이르렀다.

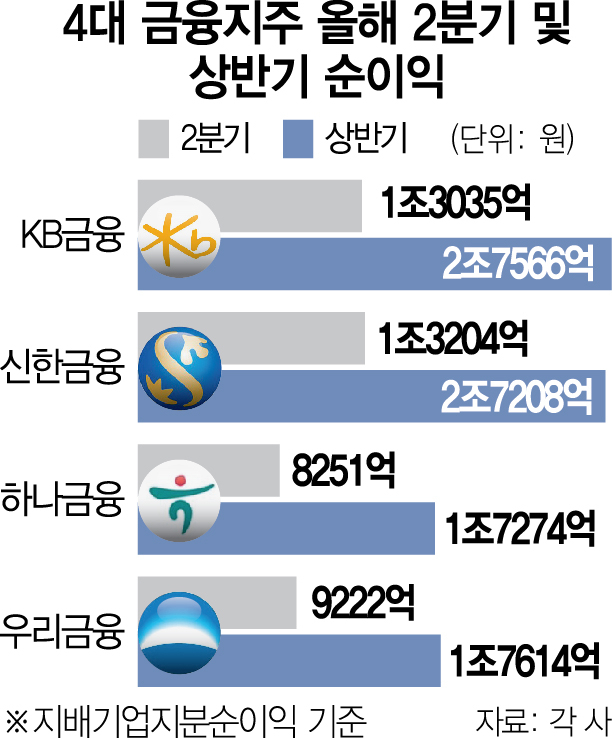

급증한 이자 이익에 힘입어 순이익도 사상 최대 수준으로 불었다. KB금융(2조7566억원)과 신한금융(2조7208억원)의 상반기 순이익이 나란히 2조7000억원을 넘어섰고, 하나금융(1조7274억원)과 우리금융(1조7614억원)은 1조7000억원대에 올라섰다. KB·신한·우리금융의 올해 상반기 순이익은 각 금융지주가 출범한 이래 반기 기준으로 가장 많았고, 하나금융도 역대 최대 기록이었던 작년 하반기(1조7733억)와 비교해 거의 차이가 없었다.

금융그룹의 '이자 장사'가 과거 그 어느 때보다 호황인 이유는 대출 급증과 금리 상승 때문이다. 지난 2년여 동안 코로나19 사태를 거치면서 가계와 기업 대출이 사상 최대 수준까지 불어났고, 올해 들어서도 가계대출은 다소 부진하지만 주요 시중은행의 기업대출이 5% 안팎 더 증가했다. 대출 자산은 넘쳐나는데 작년 8월부터 시작된 한국은행의 기준금리 인상 기조가 이어지고 시장금리도 올라 대출금리가 뛰자 이자가 눈덩이처럼 불어난 것이다. 더구나 일반적으로 금리 상승기에 예금금리 인상 속도가 대출금리보다 더디기 때문에 예대마진(예금·대출 금리 차이)은 더 커질 수밖에 없다. 상반기 실적에는 빅 스텝 효과가 반영되지도 않은데다 기준금리가 당분간 계속 오를 가능성이 커 은행과 금융그룹의 이자 이익 증가세도 이어질 것으로 예상된다.

막대한 이익을 준 금리 상승이 대출 부실로 이어질 가능성에 대해서는 주요 금융그룹 대부분 크게 걱정하지 않는 분위기다. 임필규 KB금융지주 리스크관리총괄 부사장(CRO)은 “금리 인상으로 금융 시스템적으로 건전성에 위기가 올 것으로 생각하지 않는다”며 “작년부터 총부채원리금상환비율(DSR) 규제가 선제적으로 이뤄졌고, 최근 더 강화됐기 때문에 건전성 유지에 문제가 없을 것”이라고 낙관했다. 하지만 금융당국의 권고 등에 따라 각 금융그룹은 지난 상반기 코로나19 금융지원 종료 등 미래 불확실성과 관련한 충당금을 대거 추가로 쌓았다. 신한금융은 2분기에 2245억원의 코로나·경기 대응 충당금을 더 적립했다. 이에 따라 상반기 관련 충당금 규모(2990억원)는 작년 전체(1879억원)보다 59%나 늘었다. KB금융의 2분기 신용손실 충당금 전입액(3331억원)도 지난해 2분기(2237억원)보다 48.9% 많았다. 미래 경기 전망을 보수적으로 반영해 충당금을 약 1210억원 정도 더 떼어 뒀기 때문이다. 이에 따라 상반기 KB금융의 총 신용손실충당금 전입액은 4632억원에 이르렀다.

하나금융도 2분기 1243억원을 선제적 대손충당금으로 쌓았다. 1분기 603억원을 포함해 상반기 1846억원의 미래 대비 성격의 충당금을 추가했다. 우리금융 역시 2분기에만 경기·금융 불확실성을 고려해 3308억원의 충담금을 더했다.

금융그룹들은 자체적 건전성 관리에 나서는 동시에 앞으로 정부와 정치권의 ‘고통 분담’ 압력도 더 커질 것으로 각오하고 있다. 시중은행 관계자는 “상반기 최대 실적이 부담스러운 게 사실”이라며 “정부와 정치권이 잇따라 내놓는 취약차주 지원책의 재원에 대한 분담 요구가 더 늘어날 가능성이 크기 때문”이라고 말했다.