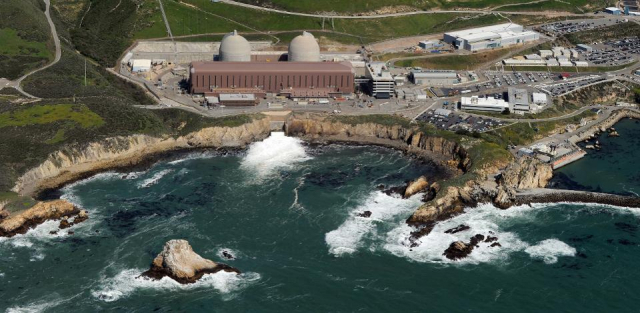

미국 캘리포니아의 센트럴 코스트. 그림 같은 바닷가에 쌍둥이 원자력 발전소가 있습니다. 디아블로 캐니언이라는 곳인데요. 다소 사연이 많은 원전입니다. 이 원전이 가동된 게 1984년인데요. 당시 미국은 물론 전 세계적으로 탈원전 기류가 굉장히 강해지던 시기였습니다.

1979년 펜실베니아(스리마일섬)에서 원전 사고가 있었구요. 1986년에는 체르노빌 사태가 터졌습니다. 그래서 디아블로 캐니언 원전도 줄곧 곱지 않은 시선을 받아왔구요. 결국 환경단체들의 압박을 받으며 지난 2016년에 2025년까지 원전을 폐쇄하겠다는 결정을 내렸습니다.

이와 동시에 캘리포니아는 미국을 대표하는 신재생의 도시로 도약하기 시작했습니다. 그런데 아이러니하게도 이 원전의 수명을 다시 연장하겠다는 논의가 캘리포니아에서 최근 아주 활발합니다. 그것도 민주당의 차기 대선 주자로 꼽히는 개빈 뉴섬 주지사가 주도하고 있습니다.

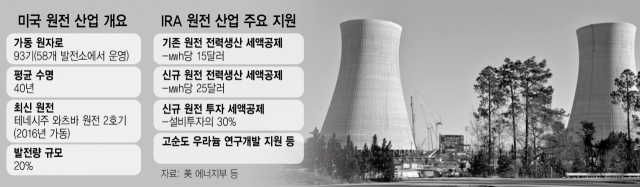

생사의 기로에 놓였던 미국의 원전 산업이 부활하고 있습니다. 기존 원전들은 수명 연장 논의가 한창이고, 차세대 원전 건설에 빌게이츠 같은 거물들이 뛰어들었습니다.

여기에 최근 조 바이든 대통령이 서명한 인플레이션 감축법안이 날개를 달아줄 것으로 보입니다. 원전 가동에 막대한 세제 혜택을 제공해서 수익성을 높여주기로 했기 때문입니다. 미국 원전의 신(新) 르네상스가 열린다는 진단이 나옵니다.

캘리포니아는 미국 전역에서 가장 인구가 많고 동시에 신재생의 ‘성지’로 불리는 곳입니다. 민주당의 아성으로 미국 내 어떤 지역보다 친환경 정책 성향도 강합니다. 일례로 최근에 캘리포니아 주 정부는 2035년 이후로 휘발유차를 아예 판매하지 않겠다는 정책까지 내놓기도 했습니다

그런 캘리포니아에서 민주당 출신 주지사가 직접 나서서 디아블로 캐니언 원전 연장 프로젝트에 착수했습니다. 연방정부도 올해 노후 원전 수명 연장을 위한 60억 달러의 기금을 설립했는데요. 이 자금 역시 디아블로 캐니언 원전에 상당수 투입될 예정입니다.

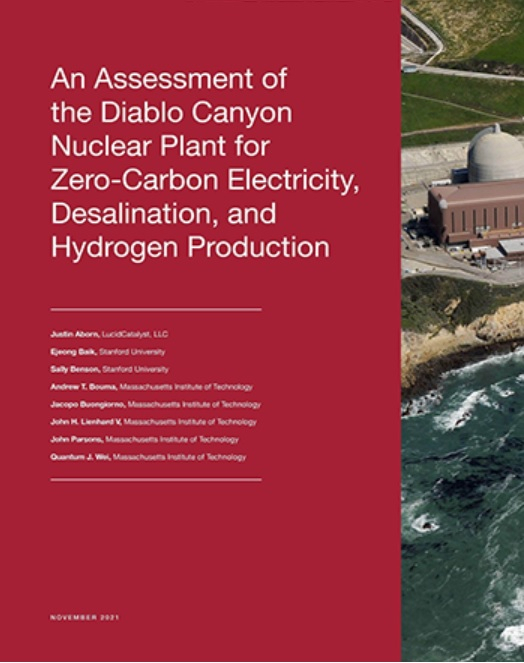

왜 이런 선택을 하는 걸까요. 지난해 스탠포드와 MIT가 내놓은 보고서에 힌트가 있습니다. 캘리포니아의 에너지 정책을 분석한 보고서인데요. 원전 없이는 캘리포니아의 목표인 2045년 넷 제로를 달성할 순 없다는 게 핵심이었습니다.

캘리포니아의 신재생 에너지 비율은 30%대 중반으로 미국 전역에서 가장 높높습니다. 하지만 가뭄이나 폭염과 같은 이상 기후로 인해서 신재생 에너지 수급이 어려운 상황이 발생하고 있구요, 동시에 전력 수요는 기하급수적으로 늘고 있습니다. 결국 원전이 어느정도 받혀주지 않고는 탄소 중립이 힘들다는 결론에 도달한 겁니다.

미국 전역에서 가장 신재생이 발달한 캘리포니아가 이런 상황이라면 다른 지역은 온실가스 감축을 위해 더욱 원전이 절실해질 수 밖에 없습니다. 기후 변화 대응을 중시하는 바이든 정부가 원전 산업을 부활시키기로 유턴한 것도 바로 이 때문이라고 볼 수 있습니다.

하지만 여기에는 하나의 치명적인 장애물이 있는데요. 바로 수익성입니다. 아무리 원전의 수명을 연장해준다고 해도 원전의 수익성이 나오지 않는다면 원전은 운영될 수 없습니다.

지난 10년간 미국 내에서 12개의 원전이 폐쇄됐는데요. 이것도 대부분 수익성이 악화됐기 때문입니다. 아니 우리나라에서는 원전이 가장 효율적이라고 하는데, 미국의 원전은 왜 수익성을 내기 쉽지 않을까요. 우리와는 에너지 시장 상황이 완전히 다르기 때문입니다.

미국에서 가장 전력 생산 단가가 낮은 에너지원이 뭐라고 생각하시나요. 바로 천연가스입니다. 셰일가스의 나라 미국에서는 가스 발전이 원자력 발전보다 훨씬 싸게 전력을 생산할 수 있습니다. 우리는 원전이 기저 전력이지만 미국은 가스가 사실상 기저 전력이라고 볼 수 있습니다.

미국은 주마다 다르지만 에너지 시장이 사실상 자유 경쟁 구조인데요. 그러다 보니까 가스 발전에 밀려서 원전의 채산성이 나오지 않는 상황이 벌어지고 있는 겁니다.

그런데 이 문제를 해결할 강력한 구원투수가 최근에 등장했습니다. 바로 인플레이션 감축법입니다.

인플레이션 감축법은 이름에 인플레이션이 들어가 있을 뿐 사실상 기후변화 대응 법안이라고 볼 수 있는데요. 법안에 포함된 총 4370억 달러의 투자 가운데 기후변화 대응 몫이 무려 3690억달러로 84%가 넘습니다. 이 가운데 상당수가 원전 산업에 투입될 예정입니다.

그중에서도 가장 눈에 띄는 건 원전으로 생산한 전력에 대한 세액공제 혜택입니다. 2024년부터 2032년까지 미국 전력 회사들은 원전에서 생산된 전력에 대해 ㎿h(메가와트시)당 15달러의 세액 공제 혜택을 받게 됩니다.

쉽게 제가 설명을 해보면 여러 에너지원들의 입찰을 통해 메가와트시당 전력가격이 만약에 25달러로 책정이 됐는데요. 가스 발전의 단가가 15달러, 원전의 단가가 30달러라면 원전은 손해보는 장사를 할 수 밖에 없습니다. 문을 닫아야 하는건데요, 그런데 여기에 15달러의 사실상 보조금이 지급된다면 원전 역시 가스 발전과 똑같은 수익을 낼 수 있는 구조가 되는 겁니다.

이렇게 정부 돈을 써서라도 원전을 유지하겠다는 의지를 확실히 보여주는 건데요.

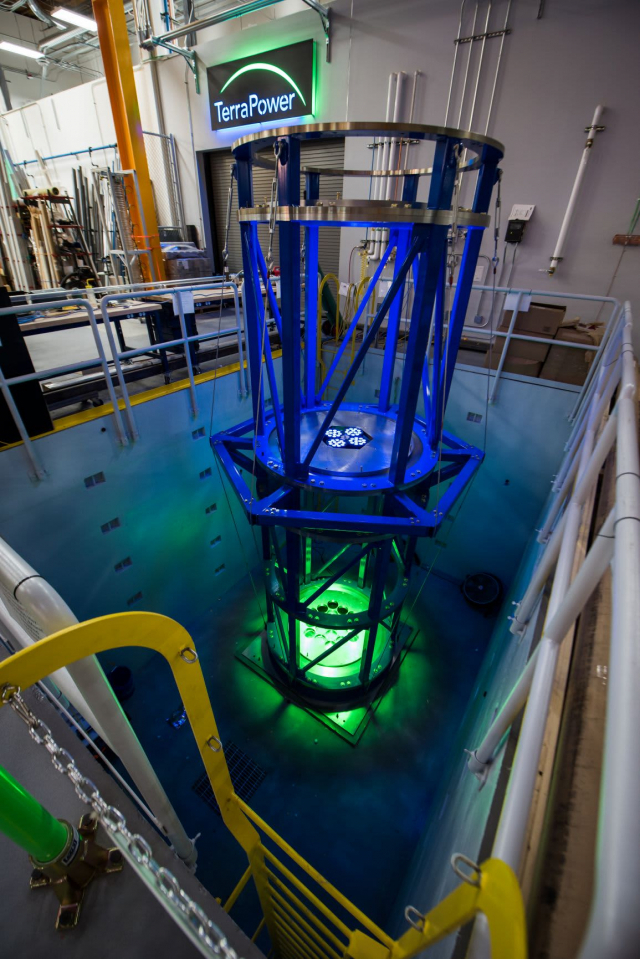

한창 개발중인 차세대 원전. 흔히 소형 모듈 원자로(SMR)라고 불리는데요. 이런 원전이라면 더 큰 혜택이 부여됩니다. 이들은 가동시 10년 동안 메가와트시당 25달러의 세액공제 혜택을 받게 됩니다. 빌 게이츠가 설립한 원전 기업 테라파워가 이미 미국 와이오밍주에 소형 모듈 원자로 설립을 추진하고 있는 상황입니다.

미국이 이렇게 원전 산업을 다시 살려내는건 온실가스 감축이라는 목표 달성이 가장 큰 이유겠지만요. 전 세계적으로 원전이 다시 주목받고 있는 상황에서 글로벌 원전 산업의 패권을 잡겠다는 의도도 있습니다.

앞서 말씀드린 차세대 원전이 대표적인데요. 이번에 통과된 법안에는 이 차세대 원전에 사용될 고순도 저농축 우라늄(HALEU) 개발을 위한 7억 달러의 예산도 포함돼 있습니다. 러시아로부터의 우라늄 의존도를 줄이고 미국 자체적으로 우라늄을 확보하겠다는 건데요. 원전 산업도 강대국들의 패권 경쟁 한복판에 놓이는 것 같습니다.