해외 유명 패션 브랜드가 한국 골프웨어 시장에 꽂혔다. 국내 골프 인구가 증가하면서 골프웨어 시장이 가파르게 성장하고 있는 데다 20~30대를 중심으로 이른바 '신(新)명품'에 대한 인기가 치솟고 있기 때문이다. 무엇보다 한국을 발판 삼아 일본과 중국, 동남아시아 등 주변국으로 사업을 넓히기가 쉬워 각국을 대표하는 브랜드들의 진출이 이어지고 있다.

8일 관련 업계에 따르면 코오롱FnC는 이탈리아 남성복 브랜드 '닐바렛'의 골프 컬렉션을 선보였다. 닐바렛이 전 세계에서 골프웨어를 선보이는 건 한국이 처음이다. 구찌와 프라다를 거친 디자이너 닐 바렛이 론칭한 닐바렛은 이탈리아 장인 정신이 깃든 완벽한 테일러링(재봉)과 깔끔한 디자인이 특징인 남성복이다. 국내에서는 '번개' 모양의 앰블럼으로 잘 알려져 있다. 코오롱FnC는 2003년부터 닐바렛을 수입·판매하고 있다. 코오롱 관계자는 "20여 년간 쌓아온 신뢰도를 통해 닐바렛의 첫 골프웨어를 한국에 선보이게 됐다"고 말했다.

코오롱FnC가 해외 패션 브랜드의 골프웨어 컬렉션을 국내에 선보이는 건 이번이 처음은 아니다. 앞서 미국 골프웨어 '지포어'를 성공적으로 론칭한 데 이어 최근에는 프랑스 컨템포러리 '이로'의 첫 골프웨어 컬렉션을 국내에 들여오는데 성공했다. 리처드 페타야 이로 최고경영자(CEO)는 지난 4월 내한 간담회에서 "한국 단독으로 선보인 제품이 한국에서 성공한다면 역으로 글로벌 시장에도 선보일 수 있을 것"이라며 국내 패션 시장에 대한 기대감을 나타낸 바 있다.

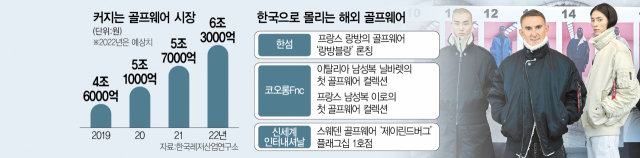

한섬도 최근 프랑스 패션 브랜드 '랑방'과 손잡고 럭셔리 골프웨어 브랜드 '랑방블랑'을 론칭했다. 현대백화점 판교점·무역센터점·더현대서울 등에 입점했으며 연내 매장 수를 10여 곳으로 확대한다는 구상이다. 목표 매출은 2027년까지 500억 원이다. 한섬이 정규 골프웨어 브랜드를 론칭한 건 이번이 처음이다. 이밖에 신세계인터내셔날은 스웨덴 골프웨어 '제이린드버그'를 국내에 들여온 뒤 지난해 강남구 신사동에 전세계 플래그십 1호점을 열었다. 그만큼 한국 시장 공략을 강화하겠다는 의지가 담긴 것으로 업계는 해석했다.

해외 유명 브랜드들이 골프웨어를 들고 한국에 상륙하는 건 그만큼 시장 성장세가 밝기 때문이다. 한국레저산업연구소에 따르면 2019년 4조 6000억 원 수준이던 국내 골프웨어 시장 규모는 지난해 5조 7000억 원으로 급성장했다. 올해는 6조 원을 넘길 것으로 전망되고 있다. 여기에 골프웨어 시장이 기능성(1세대), 대중성(2세대)에 이어 3세대인 럭셔리로 넘어가면서 고가인 해외 브랜드들의 경쟁력이 생겼다는 분석이다. 예로 삼성물산 패션부문은 최고급 남성복 브랜드인 '란스미어'의 골프웨어 컬렉션을 선보였는데 로로피아나 캐시미어 100%를 사용한 70만 원대의 스웨터도 완판을 눈 앞에 두고 있다. 닐바렛과 이로, 랑방블랑 골프웨어도 모두 상의 가격이 50~60만 원대로 고가다.

한 패션 업계 관계자는 "골프웨어가 대중화되자 그만큼 더 높은 등급의 골프웨어를 찾는 소비자들이 생겨나고 있다"며 "특히 해외 경험이 많은 35~45세 고소득층을 해외 유명 패션들이 파고들고 있다"고 말했다.

주변국 진출도 염두에 두고 있다. 코트라에 따르면 2019년 중국 골프산업 시장 규모는 95억 위안(1조 8000억 원)에 불과해 성장 가능성이 높은 것으로 평가되고 있다.