“건물이 공공의 장에 나타날 때는 남과의 관계를 생각해야 합니다. 내 건물만 사람들의 시선을 차지하고 남은 어떻든 아랑곳하지 않는 시각적 독식은 옳지 않습니다.”

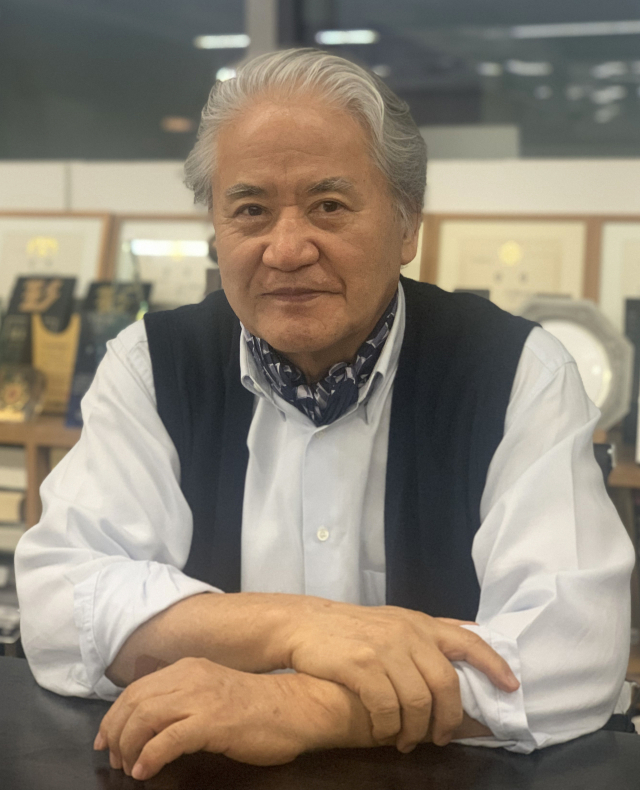

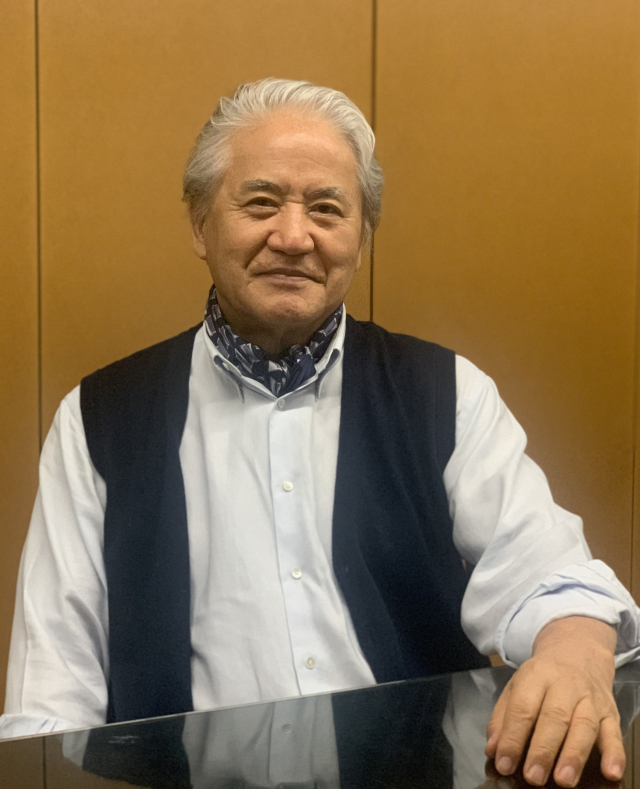

최근 건축의 날을 맞아 동탑산업훈장을 받은 이성관(74·사진) 건축사사무소 한울건축 대표는 13일 서울 서초구 서래마을 사무실에서 진행한 서울경제와의 인터뷰에서 “건축도 윤리 의식을 가져야 한다”며 이같이 강조했다.

이 대표는 40년간 건축사로 활동하면서 용산전쟁기념관, 탄허대종사기념관, 숭실대 조만식기념관·웨스트민스터홀, 엘타워 등 다양한 작품을 선보이며 실용성과 공공성·편의성을 중시하면서도 전통미와 전통 요소를 현대화하고 재해석했다는 평가를 받았다. 2008년부터 2010년까지 3년 연속 한국건축문화대상 대통령상을 수상했고 2014년에는 건축의 날 대통령상을 받는 등 화려한 수상 경력도 보유하고 있다.

그는 관계를 중시하는 건축가다. 자신이 지은 건물만 잘나고 혼자 우뚝 서는 것을 달가워하지 않는다. 항상 주변의 건물과 조화를 이루고 균형을 맞춰야 한다는 것이 그의 지론이다. 이 대표는 “혼자 대단한 건물은 나만 좋을 뿐 나머지 건물을 종속화하는 결과를 초래한다”며 “공동의 장에 서는 만큼 건축주나 설계자 마음대로 지을 게 아니라 ‘함께 나누는’ 모습을 가져야 한다”고 지적했다.

주변을 배려하지 않는 대표적인 사례로 서울 도심 한복판에 서 있는 ‘종로타워’를 꼽는다. 한때 자신을 가르친 남미 출신 세계적인 건축가 라파엘 비뇰리의 작품이기는 하지만 그는 아랑곳하지 않는다. 세 개의 기둥이 고리 모양의 고층부 스카이라운지를 떠받들고 있는 듯한 독특한 디자인이 주변 건물과 전혀 어울리지 못하고 사람들의 시각을 독식하는 부작용을 낳고 있다는 것이다. 이 대표는 “서울 사대문 안은 섬세한 곳이기에 이를 감안해야 하지만 종로타워는 너무 튄다”며 “강한 건물의 몸짓과 섬세한 지역이 부조화를 이루는 것”이라고 지적했다.

관계에 대한 강조는 ‘건축은 중성적’이라는 건축 철학에서 비롯된다. 좋고 나쁜 건축물이라는 구분은 애초에 없다. 그에게 중요한 것은 그것이 어떤 시기에 어떤 기능을 하느냐다. 과거 광화문 한가운데 떡 버티고 있었던 조선총독부 건물이 그렇다. “일제강점기 조선총독부는 일본인에게는 자부심이었지만 우리에게는 억압의 상징이었습니다. 해방 후에는 ‘중앙청’으로 불리며 다시 찾은 우리 땅을 상기하는 일종의 상징이 되기도 했습니다. 중요한 것은 그 건물이 어느 시기에 어떻게 사용됐느냐 하는 것입니다. 좋고 나쁨의 기준은 결국 관계에 의해 결정되죠.”

건축가의 브랜드화를 회의적인 시각으로 바라보는 것도 같은 맥락이다. 그는 건축물에 반드시 내 흔적을 남겨야 한다는 강박관념을 갖지 않는다. 작품의 내용을 곧이 설명하려 들지도 않는다. 자신을 알리는 순간 건물이 삶의 공간이 아닌 정치적 공간으로 바뀌기 때문이다. 그저 보는 사람이 건축가의 의도를 알아주면 좋겠다는 희망을 가질 뿐 그 이상의 것을 하려 들지는 않는다. 용산전쟁기념관도 마찬가지다. 이 작품은 ‘과거의 회상’을 통해 전쟁의 의미를 되새긴다는 의미를 담고 있다. 기념관에 들어섰을 때 녹슨 철모, 날지 못하는 비행기 등을 보며 희생과 죽음에 관해 대화할 수 있기를 바란다. 이 대표는 “일상의 삶에서 과거로 돌아갈 때 마음의 준비를 할 수 있는 공간이 됐으면 하는 것이 용산전쟁기념관을 지은 이유”라며 “사람들이 이런 의미를 5%만이라도 알아주면 만족할 수 있다”고 설명했다.

이 대표는 자신을 ‘연기자’라고 표현한다. 신성한 것만 추구하는 게 아니라 매우 현실적인 측면도 고려할 줄 아는 카멜레온 같은 건축가라는 의미다. 규모에도 관심이 없다. 추구하는 것은 오직 ‘질(質)’뿐이다. 설계부터 마무리까지 자신이 일일이 관여하는 이유다. ‘21세기 건축 수공업자’, 이 대표의 또 다른 이름이다.

후배들에게는 ‘조급해하지 말라’는 충고를 남겼다. 손가락 하나면 온 세상의 모든 정보를 다 얻을 수 있는 시대이지만 너무 짧은 시간에 성과를 내려 하지 말라는 의미다. 이 대표는 “성급한 사람은 솥뚜껑을 너무 자주 열어 제대로 밥을 지을 수 없다”며 “약간 무딘 자가 더 유리할 수 있다는 사실을 알기 바란다”고 조언했다.