15일 평택 제빵회사인 SPL 제빵공장에서 일어난 끼임 사망사고 이후 산업 현장 전체의 끼임사고에 대한 우려가 다시 높아지고 있다. 끼임사고는 작년 사망 산업재해의 10%에 달할 만큼 빈도가 높다. 하지만 여전히 현장에서는 기초적인 안전수칙과 제대로 된 안전설비 없이 근로자가 일해야 한다는 지적이다.

20일 대한인간공학회가 작년 고용노동부 산하 안전보건공단에 제출한 '제조업 끼임 사망사고 감축 및 사업장 효율적 관리방안 연구'에 따르면 2016~2019년 방호설비 설치 대상인 기계에서 발생한 끼임사고는 132건이다. 이 중 115건(87.1%)은 방호 설비가 없었다. 공학회가 실태를 알아보기 위해 63개 사업장을 현장조사한 결과에서도 25.4%는 5년간 1번 이상 끼임 재해가 발생했다.

우선 A사처럼 63개 사업장 중 절반 가량이 끼임 사고를 예방하기 위한 최초 조치인 기계와 경계선이 없었다. B사처럼 작업장에는 기계 작업 구역과 경계선이 그려져야 한다. 하지만 일부 사업장은 구분이 지워진 곳도 있었다.

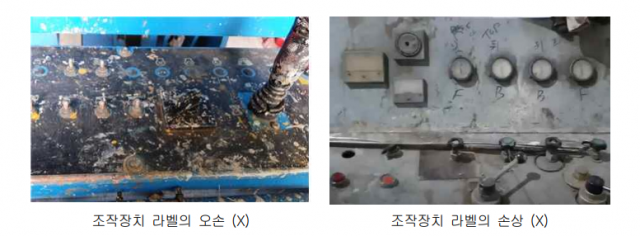

조작반은 표시와 스위치가 명확해야 오작동으로 인한 사고를 방지한다. 작업자가 스위치를 잘못 누르는 경우도 있기 때문이다. 그런데 C사의 조작반은 얼룩이 너무 많아 어떤 기능의 스위치인지 알아보기 힘들었다. D사도 특정 기계에 손글씨로 알파벳 약자를 버튼 위에 썼다. 처음 이 기계를 다루는 근로자뿐만 아니라 숙련근로자도 오작동을 일으킬 위험이 있다.

조작반의 스위치는 작업자가 보기 쉬워야 한다. 예를 들어 크레인을 조작할 경우 복잡한 스위치 배열 탓에 조작 방향을 착각하는 사고도 일어날 수 있다. 하지만 E사의 조작반은 복잡하다. F사처럼 간결하고 정렬된 조작반이 필요하다는 게 보고서의 지적이다.

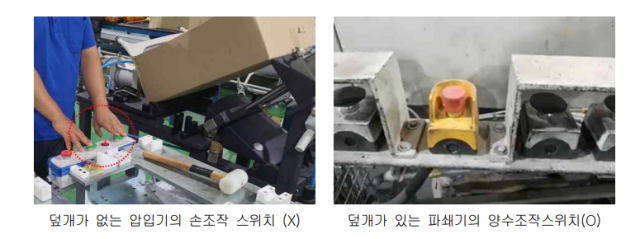

손으로 조작하는 기계장치는 끼임 사고 방호 장치가 완비돼야 한다. 방호장치는 1차 사고뿐만 아니라 사고를 당한 근로자의 2차 사고를 막기 위해서도 필요한 장치다. 하지만 G사는 H사와 달리 압입기 손조작 스위치 위에 덮개가 없다.

특히 평택 제빵회사인 SPL 사고는 2인 1조 작업 준수 여부가 사고 원인의 쟁점이 되고 있다. 비상정지 스위치는 필수다. 작업 중 사고가 발생하면 현장 동료가 비상정지 스위치를 눌러줄 수 있는 작업환경을 만들어야 한다. 이를 위해서는 우선 작업자의 작업대와 이 스위치가 가까워야 한다. 하지만 I사는 비상정지 스위치가 조작반에만 있다. J사처럼 끼임부마다 비상정지 스위치를 여러 대 설치해야 사고가 일어났을 때 인명사고를 막을 수 있다.

끼임 사고가 일어날 수 있는 부분 전체를 덮는 방호장치도 필요하다. K사는 방호장치가 없는 프레스를 사용하고 있었다. 평택공장 사고의 원인인 혼합기는 방호장치가 제대로 없던 것으로 알려졌다. 이외에도 작업현장에는 끼임 경고표지와 끼임 경고음 장치가 필요하고 안전검사표도 쉽게 확인할 수 있도록 조치돼야 한다.

정부는 끼임사고와 같은 재래형 사고를 막기 위해 여러 대책을 내놨다. 하지만 고용부의 작년 산업재해 통계에 따르면 사고사망자 828명 중 끼임사고는 95명으로 11.5%다. 1위인 떨어짐 사고(351명·42.4%)에 이어 두번째로 많다. 정부 안전감독을 강화할수록 사고를 줄이는 효과가 발생한다. 문제는 현재 감독인력으로는 모든 사업장을 점검하는 데 턱없이 부족하다는 점이다. 작년 기준 산업안전보건 감독관 수는 815명이다. 전체 사업장 약 210만곳(2021년 기준)을 이들이 감독한다고 하면, 산술적으로 1명이 2600여곳을 맡게 된다. 고용부 관계자는 “법적으로 1명이 2600여곳을 담당하지 않는다”면서도 “예산 등 감독관 운영 업무 관련해 2600여명이 맡는 상황을 참고한다”고 말했다. 결국 정부 감독은 규모가 크고 근로자 수가 많은 곳에 집중된다. 안전 관리체계가 상대적으로 미흡한 영세 사업장에서 사고 빈도가 더 높은 악순환이 이어진다.

고용부는 이르면 이달 말 산업재해 감축 로드맵을 발표한다. 고용부는 노사가 작업장을 안전하게 만들 수 있는 문화가 대책의 성패를 가를 것으로 판단한다. 양현수 고용부 안전보건감독기획과장은 "작업자는 작업을 하다가 위험하다고 판단하면 적극적으로 작업 중지를 사측에 요구해야 한다"며 "사측도 근로자의 안전을 위한 권리를 받아들여야 사고를 방지할 수 있다"고 조언했다.