중소 통신기술업체 A사가 대형 통신업체 B사와 15년 간 벌인 휴대전화 긴급 구조 요청 기술 특허에 대한 분쟁 사건은 다윗과 골리앗 간 싸움으로 유명하다. A사는 2001년 휴대전화 긴급 구조요청 기술을 개발해 특허를 따냈다. 얼마 후 한 대형 통신업체 B사에 이 기술을 납품하기 위해 접촉했다. 하지만 B사는 답을 주지 않은 채 질질 끌다가 거절했다.

3년 뒤인 2004년 B사는 2004년 비슷한 기술을 적용한 휴대전화 서비스를 출시했다. 이후 A사와 B사간 법정 공방이 시작됐다. 기나긴 다툼 끝에 2019년 2월 대법원은 특허권리범위확인심판소송의 상고를 기각하면서 비침해로 A사의 패소 판결을 확정했다.

긴 소송을 진행하는 동안 A사 대표는 50억 원 가량의 변호사 비용 부담에 5층 짜리 사옥도 팔았다. 그는 결국 자사 기술을 미국 HP에 넘겨줬다.

대기업과 중소기업 간 특허 분쟁이 급증하고 있지만 중소·벤처기업이 승리해 권리를 인정 받을 확률은 갈수록 떨어지고 있다. 중소기업 10곳 가운데 3곳이 채 안된다. 대기업의 승소율만 매년 증가하고 있어 기울어진 운동장에서 중소기업이 일방적으로 밀리고 있다는 지적이 나온다.

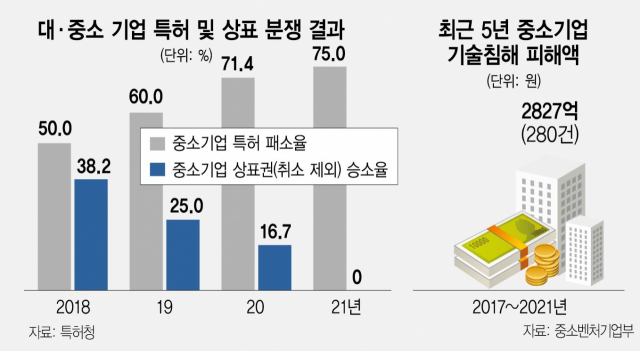

30일 특허청에 따르면 최근 4년 간 대기업과 중소기업 간 당사자계 심판 현황을 분석한 결과, 특허의 경우 중소기업의 패소율은 2018년 50.0%에서 2019년 60.0%, 2020년 71.4%, 2021년 75.0%로 매년 증가 추세다. 승소율(권리 인정될 확률)로 본다면 10곳 중에 3곳이 채 안된다. 올해 6월까지 패소율도 50%에 달한다.

상표(취소 제외)의 경우 더욱 심각하다. 중소기업의 승소율은 2018년 38.2%에서 2019년 25.0%으로 감소하다 2020년에는 16.7%까지 떨어진다. 지난해 승소율은 0%였다. 100% 패소율로 대기업과 상표 분쟁에 휘말린 중소기업 10곳 중에 권리를 찾은 중소기업은 한 곳도 없었다.

대한변리사회 한 관계자는 “중소기업 패소율이 높은 것은 대기업보다 법률 부문에서 질적 양적으로 역량이 떨어지는 것은 물론 정부 차원의 지원(예산과 인력)이 절대적으로 부족하기 때문”이라며 “중소기업의 지재권 보호를 지원하는 특허청이나 중소벤처기업부의 공익변리사와 공익변호사 인력이 채 20여명이 안되는 현실이 이를 반증한다”고 지적했다.

특허분쟁에 따른 중소기업의 피해는 심각하다고 지적되고 있지만 상황은 개선되지 않고 있다는 점에서 우려가 크다. 중기부 실태조사로 확인된 중소기업 기술침해 피해 사례는 지난 한 해에만 33건, 피해액은 189억4000만 원에 달한다. 기간을 넓혀 잡으면 2017~2021년 5년 동안 280건, 2827억 원에 이른다. 기술 침해 피해가 끊이지 않고 있어 대책 마련이 시급한데도 정부가 손을 놓고 있다는 지적이 나오는 이유다.

사실상 관련 증거 대부분이 침해자인 대기업 손에 있어 중소기업은 증거를 수집하거나 침해 사실을 입증하기 쉽지 않다는 점은 중소기업에게 큰 부담이다. 중소·벤처업체는 기술을 상품화하려면 대기업에 기댈 수밖에 없다. 중소업체는 협상력이 약하기 때문에 기술 자료를 대기업에 넘겨 줄 수 밖에 없는 처지다. 전문가들은 △대기업의 기술 탈취에 대한 처벌 기준 강화 △기술 유출 및 산업보안 관련 수사인력 양성 △중소기업 지원 전담조직 구성 및 법률비용 등 지원시스템 강화 등을 주문한다.

한 국제특허법률사무소 변리사는 “특허 소송 관련 자문을 해보면 절반 이상이 기술 유출 피해를 겪은 중소 기업이지만 거래 기업을 밝히면 영업 판로가 막혀버리기 때문에 소송에 나서는 것을 원하지 않는 경우도 많다”고 지적했다. 이어 “ 미국 등은 특허권 도용에 대한 제재가 강하고 권리자 편을 들어주는 판례가 많다"며 “하지만 우리나라는 법원이나 관련 기관에서 특허를 출원해 주고도 특허 심판에서 무효화시키고 소송하면 패소하는 경우가 많아 권리 보호가 충분하지 않은 실정”이라고 말했다.