독일의 대문호 요한 볼프강 폰 괴테는 생각이 막힐 때면 걸었다고 한다. 철학자 임마누엘 칸트는 매일 오후 3시30분이면 산책을 했다고 한다. 그들의 깊이 있는 사고는 걷는 동안 탄생했다 해도 과언이 아니다. 이 같은 사례는 까다로운 문제를 앞에 두고 고뇌하는 사람에게 “머리를 쓰라”고 종용하는 일이 결코 효과적이지 않음을 뜻하기도 한다. “문제를 해결하려면 머리를 덜 써라. 생각은 머리 바깥에서 해라.” 과학 저널리스트 애니 머피 폴이 신간 ‘익스텐드 마인드’에 담은 주장이다.

생각을 머리 밖에서 하라는 이유는 ‘뇌’ 때문이다. 그간 우리는 뇌를 마치 컴퓨터 같은 만능 기관으로 생각했지만 결코 그렇지 않다. 저자는 인간의 뇌 용량이 제한적이라는 사실을 일깨우며 뇌를 쉬게 하는 것이 오히려 더 나은 효과를 가져올 수 있다고 말한다. 책 제목과 같은 인지 이론인 ‘확장된 마음(The Extend Mind)’에 따르면 뇌에만 의지할 게 아니라 인간의 몸, 움직임, 주변 환경, 인간관계 등 외부 자원을 활용할 때 집중력, 기억력, 창의력이 월등히 높아질 수 있다.

뇌는 의외로 까다롭고 추상적인 문제에 약하다. 인류의 진화과정이 생존을 위해 몸을 감지하고 움직이는 일, 물리적 공간을 탐색하고 타인과 상호착용하는 일에 더 적합하도록 진화했기 때문이다. 제아무리 뇌라 할지라도 추상적 문제보다는 실제 세계에 친숙하다는 뜻이다. 하지만 문명이 발달한 현대사회의 사람들은 복잡하고 관념적인 사고를 요구받으면서도 정작 움직임은 부족하고 상호관계도 빈약하다. 그래서 저자는 사고활동을 위해 “뇌가 여전히 가장 편안하게 인식하는 물리적, 공간적, 사회적 형태로 다시 바꿀 필요가 있다”고 주장한다.

일례로 2018년 독일의 한 연구에서는 수학문제를 풀게 하면서 한 그룹은 조각가 로댕의 ‘생각하는 사람’처럼 가만히 앉아서 수행하게 했고, 다른 그룹은 조금씩 움직이며 문제를 풀게 했다. 앉았다 일어났다 돌아다니며 푼 그룹의 점수가 높았다. ‘가만히 앉아라’는 지시가 뇌에 인지적 부담을 증가시켰다는 뇌 스캔 결과가 나왔다. 지능은 뇌 자체의 능력이라기보다, 내적·외적 요소를 능숙하게 조정하는 ‘상호 작용’이기 때문이다.

책은 ‘익스텐드 마인드’ 즉, 확장된 마음과 확장된 뇌 기능을 위해 몸의 움직임, 사람 사이의 관계를 이용하라며 그 방법을 소개한다. 우선 뇌에 잔뜩 쌓인 불필요한 정보를 “머리 밖으로 빼내 세상으로 옮기는 일”이 필요하다. 머리에 떠오른 생각을 종이에 적어보자. 그것만으로도 ‘정보비우기’가 가능할 뿐만 아니라 상상 속에만 존재하던 생각을 새롭게 지각할 수 있다. 예술가가 작품을 창작하듯 “정보를 인공물로 변형”하는 것도 유익하다. 데이터를 차트로 만들어보고, 지도를 그려보는 것도 방법이다. 개념과 용어를 설명할 때 비슷하게 생긴 도구를 보여주거나 몸짓을 이용하는 것이 가능하다.

“정신 노동을 할 때 가능한 한 자신의 상태를 변화시킬 수 있는 방법을 찾아야 한다”는 조언은 ‘산만하다’고 지적받는 사람들에게 반가울 얘기다. 예를 들어 팀 작업 전에 매운 음식 함께 먹기 등의 신체적 각성을 한다거나, 창의력이 필요한 순간 사흘간의 황야 여행을 계획한다거나, 새로운 것을 배우기 전에 활발한 운동을 먼저 해볼 수 있다. 집중력이 떨어질 때 근처 공원을 산책하고, 아이디어의 타당성을 확인하고 싶을 때 논쟁할 상대를 찾아보는 것이 필요하다. 뇌 속 정보를 끌어내 ‘사회화’하는 것도 효과적이다. 학생에게 배울 내용을 받아쓰게 하는 대신 다른 친구들 앞에서 그 내용을 설명하게 하는 경우가 그런 사례다.

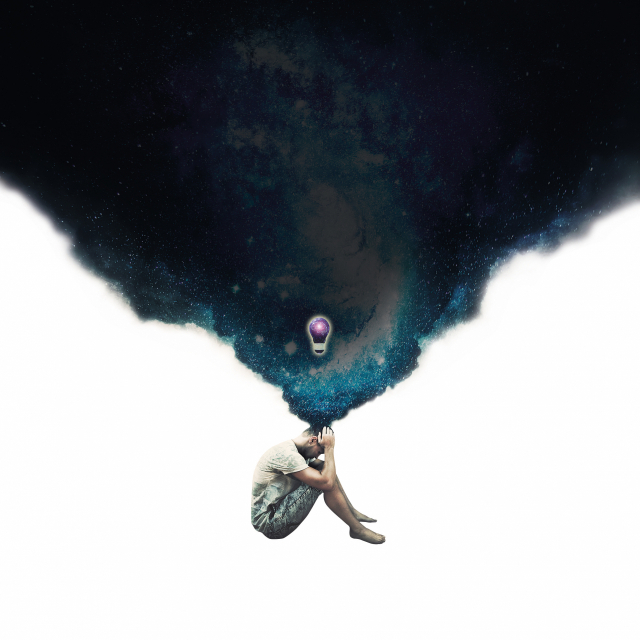

저자는 “뇌를 기계처럼 부주의하게 사용하는 대신에, 뇌를 상황에 맞게 다룰 때 우리는 더 현명하게 사고하게 될 것”이라며 “두뇌 밖으로 생각을 확장하면 뇌의 한계를 넘어설 수 있다. 우리의 생각은 우리의 몸처럼 역동적일 수 있고, 우리의 공간처럼 바람이 들 수 있고, 드넓은 세상처럼 큼지막해질 수 있다”고 강조한다. 머리 싸매고 웅크리고 앉아 끙끙대지 말자. 쳇바퀴 돌 뿐이다. 일어나 밖으로 나가고, 손짓 발짓 섞어가며 주변 사람과 대화해 보자. 뇌 밖에서도 창조성이 탄생할 수 있다. 2만원