청계천은 서울 사대문 안의 한복판에 있고 또 누구나 쉽게 접근 가능하기 때문에 그만큼 문화재에 대한 관심도 클 수 밖에 없다. 청계천 내에 산재한 문화재를 설명하는 안내판이 여러 곳에 있는데 위치에 문제가 있다. 입간판처럼 세워져 있는가 하면 벽에 박혀 있는 것도 있고 바닥에 있기도 하다. 일부러 살피지 않는 사람은 찾아 보기 힘든 구조다. 다시 정리할 필요가 있다.

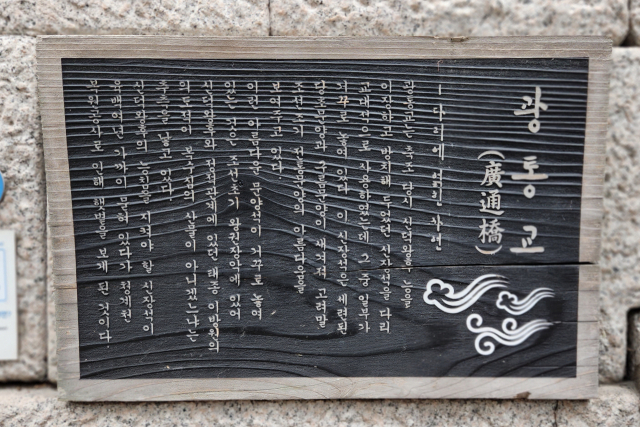

청계천 문화재의 핵심은 다리로, 이에 대한 안내판이 가장 많다. 물론 현재는 대부분 사라진 상태다. ‘광통교’를 설명하면서 “신덕왕후 능의 신장석을 다리 교대석으로 사용했다”는 문장에서 ‘교대’는 국립국어원 표준국어대사전에 따르면 ‘다리 양쪽 끝을 받치는 기둥’으로 설명돼 있다. ‘다리 기둥’으로 줄여도 좋겠다. ‘교각’이라는 말도 많이 나오는데 이는 그냥 ‘다리를 받치는 기둥’이다.

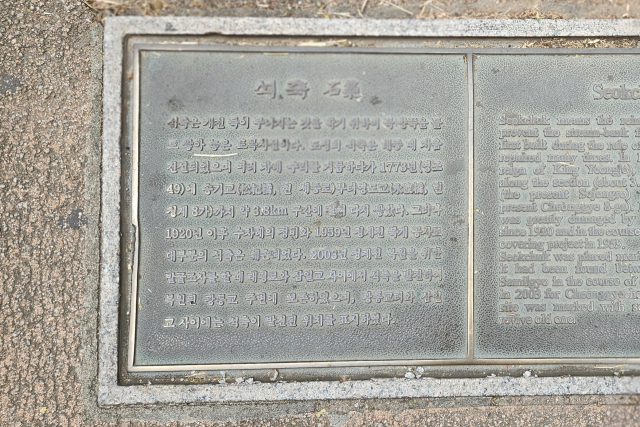

‘토교’, ‘목교’, ‘석교’라는 단어도 번갈아서 나온다. 모두 ‘흙다리’, ‘나무다리’, ‘돌다리’로 고치는 것이 이해하기 쉽다. 대략 내용들은 “과거에는 토교나 목교로 있다가 나중에 석교로 바꿨다”는 식이다.

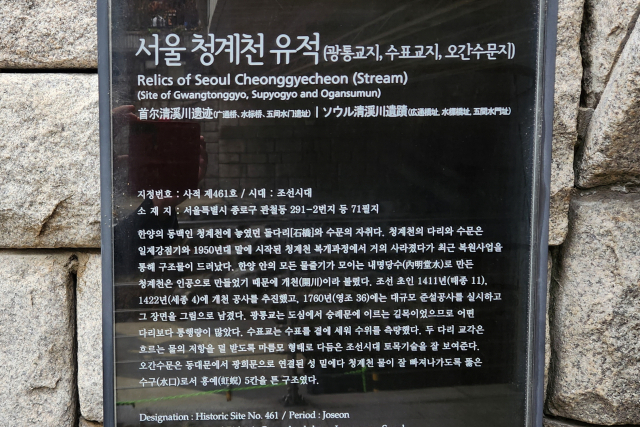

안내판의 설명이 애매모호한 곳도 있다. 한양도성이 청계천과 만나는 곳에 있는 ‘서울 청계천 유적’이라는 안내판에는 “한양의 동맥인 청계천에 놓였던…”이라는 문장이 있다. 과거 한강 등 큰 강과 현대 고속도로 등처럼 물류에 사용되면서 ‘국토의 대동맥’이라고 불리는 경우가 있는데 청계천은 주로 한양에 모이던 물을 배출하는 목적이기 때문에 꼭 이에 해당 되는 표현은 아니다.

현재 청계광장 인근 벽에 ‘광통교’라는 안내판이 있어 신덕왕후와 태종 이방원의 옛이야기를 전하고 있다. 그런데 문장에서 “의도적이 복수심의 산물이…”라는 표현에서 ‘의도적이’는 ‘의도적인’의 오자 혹은 훼손으로 보인다. 보다 꼼꼼한 관리가 필요하다.

“한양 안의 모든 물줄기가 모이는 내명당수로 만든 청계천은 인공으로 만들었기 때문에 개천이라 불렸다”는 표현은 청계천의 원래 이름이 ‘개천’이었다는 것을 설명하는 모양새인 데 뭔가 부자연스럽다.

/글·사진=최수문기자 chsm@sedaily.com