국내 주요 대기업의 재고자산 규모가 눈덩이처럼 불어나면서 국내 경기에 대한 우려가 커지고 있다. 주요 산업인 반도체·철강 등 제조업의 재고 증가세가 꺾이지 않으면서다. 한국의 내년 경제성장률이 0.6%에 그칠 것이라는 잿빛 전망이 나오는 가운데 대기업향 수출 비중이 높은 중소기업까지 생사의 기로에 놓일 수 있다는 우려의 목소리가 커진다. 다만 3분기 재고 증가세가 크게 줄어든 데다 삼성전자와 LG에너지솔루션 등 일부는 ‘대장기업’이 되기 위 일부러 가동률을 높이는 등 업계 분위기에 변화가 감지되고 있다.

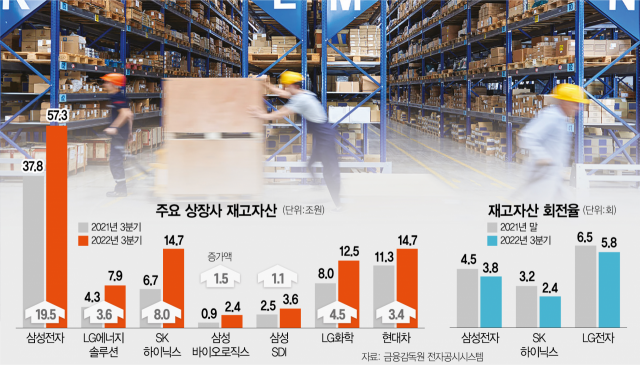

15일 전자공시시스템에 공개된 3분기 보고서에 따르면 반도체 업계는 핵심 수출 품목인 메모리반도체의 수요 부진 속에 재고가 대폭 늘었다. 특히 삼성전자의 재고자산은 9월 말 기준 57조 3198억 원으로 집계됐다. 이는 6월 말 52조 원보다 5조 원 넘게 증가한 규모다. SK하이닉스의 재고는 지난해 9월에 비해 120.18%나 폭증했다. 3분기에도 3조 원(23.4%) 가까이 불어나면서 증가세를 유지했다.

반도체 기업들의 재고 증가 현상은 전 세계적으로 나타난 반도체 수요 부진이 악영향을 끼친 결과로 풀이된다. 경기 불황으로 소비자들이 지갑을 닫으면서 모바일·PC 등 소비자용 제품의 수요가 꺾였다는 뜻이다. 그나마 버팀목이었던 서버용 메모리 또한 고객사들이 재고 조정에 나서면서 주문이 급감했다. 특히 중국의 주요 도시 봉쇄 조치 등 대외적 변수에 대응해 미리 비축해 뒀던 부품 재고로 인해 부담이 더욱 커졌다.

두 기업 모두 재고자산 회전율이 감소하면서 재고의 성질이 악성으로 변하고 있다는 점 역시 부담이다. 재고자산 회전율은 매출원가를 평균 재고자산(기초재고·기말재고의 평균)으로 나눈 값이다. 재고자산이 매출에 기여하는 정도를 나타낸다. 창고에 쌓인 재고의 실적 기여도가 계속해서 낮아지면서 점차 재고로 성질도 악화되는 셈이다. 이 같은 흐름은 4분기에도 계속 이어질 것으로 전망된다.

상반기 양호한 재고관리 성적표를 내놓았던 LG전자 역시 재고 부담이 커지게 됐다. LG전자의 3분기 기준 재고자산은 6월 말 대비 15.7% 증가한 11조 2000억 원으로 집계됐다. 상반기에는 지난해 말보다 재고가 줄었지만 하반기에는 수요 부진을 피하지 못한 채 급증세로 돌아섰다. 이에 LG전자는 가전 부문의 가동률을 상반기보다 1.5~15.4%포인트 낮추는 등 재고 관리에 안간힘을 쓰고 있다.

철강 업계의 업황은 더욱 암울하다. 포스코·현대제철 등 국내 주요 철강사의 3분기 재고는 최근 3년 사이 최대치를 기록했다. 글로벌 경기 위축 등 악재가 겹치면서 수요가 대폭 줄며 재고가 폭발적으로 증가했다.

다만 3분기 들어 재고 증가율이 둔화되면서 차별화된 성장 전략을 내놓는 기업들이 생기는 양상이다. 상반기 동안 28% 넘게 올랐던 20대 상장사의 재고는 3분기에 9.8% 오르는 수준에 머물렀다. 이에 삼성전자와 LG엔솔 등 일부 기업은 재고 부담이 여전한 상황에서도 3분기부터 가동률을 높이고 있다. 최악의 시기를 지났다고 판단한 기업들이 업황 개선 시기를 대비하는 것으로 풀이된다. 삼성전자는 영상기기 부문의 가동률을 6월 말 74.4%에서 75.4%로 올렸다. 지난해 말 이후 재고관리를 위해 가동률을 7%포인트 낮췄지만 3분기에는 오히려 이를 늘려잡았다. LG에너지솔루션의 배터리 부문 평균 가동률도 지난해 말(72.4%)과 올 상반기(72.0%)보다 높은 75.4%를 기록했다.

업계에서는 삼성전자가 감산을 택하지 않은 점을 두고 위기를 기회로 삼아 시장 지배력을 높이려는 전략으로 기대했다. 실제로 삼성전자는 메모리반도체 기업 대부분이 감산을 택하고 있는 것과는 정반대의 행보를 보이고 있다. 게다가 삼성전자의 3분기 현금·현금성 자산은 직전 분기보다 4조 9322억 원(12.46%) 늘어난 44조 5154억 원에 달한다. 반도체 혹한기를 틈타 시장 점유율을 높이는 ‘치킨게임’ 기간을 버틸 충분한 실탄을 갖췄다는 얘기다.

다만 반도체 업계와 증권 업계에서는 여전히 위기관리에 만전을 기해야 한다는 목소리도 만만찮게 나온다. 삼성전자 등 일부를 제외하면 기업 대다수가 가동률을 낮추고 투자를 축소하려는 분위기가 여전하기 때문이다. 무엇보다 대기업의 생산·투자 감소는 2·3차 협력업체에는 존폐를 논할 상황까지 부를 수 있어 위기감이 커지는 모습이다. 김대종 세종대 경영학과 교수는 “대기업향 매출 비중이 높은 중소기업들은 자금 조달이 어려워진데다 실적이 급감할 수 있다는 걱정을 직면하게 됐다”며 “앞으로 1~2년간은 힘든 상황이 지속될 수 있어 정부도 철저히 대비해야 한다”고 말했다.