‘위이이잉~.’

국내 최대 규모의 극저온 플랜트에서 요란한 기계음이 났다. 권면 기초과학연구원(IBS) 중이온가속기사업단장이 바로 옆에서 하는 설명도 귀에 꽂은 리시버(수신기) 음량을 최대로 키워야 겨우 들을 수 있었다. 섭씨 영하 269도의 냉기에 10m 떨어진 거리에서도 두 손이 시렸다. 권 단장은 “이 냉기가 여의도 3분의 1 부지면적(95만 ㎡)의 국내 최대 기초과학 실험실을 가동하는 데 반드시 필요한 극저온 환경을 만든다”고 설명했다.

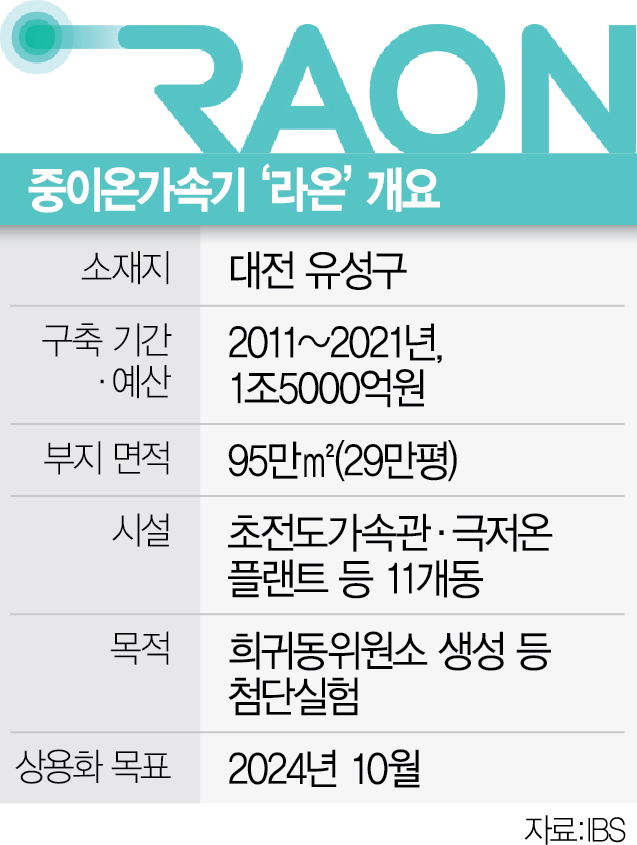

2024년 상용화를 목표로 구축 사업이 시작된 지 11년 만인 지난달 처음으로 일부 핵심 시설이 가동(시운전)에 들어간 대전 유성구 ‘중이온가속기(RAON·라온)’ 연구소. 이곳을 이달 15일 직접 가봤다.

강한 전기력으로 중이온을 가속시켜 ‘중이온빔’이라는 일종의 광선을 만드는 시설인 라온은 2011년부터 1조 5183억 원의 예산과 연인원 67만 명이 건설에 투입돼 ‘단군 이래 최대의 기초과학 프로젝트’로 불린다. 라온은 전자보다 훨씬 무거운 우라늄 같은 중이온을 빛의 속도(초속 약 30만 ㎞)의 절반까지 가속시킨다.

빔을 다른 물질에 충돌시키면 자연에서 얻기 힘든 제3의 희귀 물질(희귀 동위원소)을 만들 수 있다. 생산물 중에는 유용한 신소재, 에너지원, 우주비밀의 단서도 있을 것으로 기대된다. 라온은 이를 통해 희귀 동위원소 1만 2000종 중 9000종의 미발견 영역 개척에 도전한다. 연구를 통해 새로운 원소를 찾아낼 경우 연구소 측은 원소 이름에 한국 이름을 넣은 ‘코리아늄’으로 명명한다는 계획도 가지고 있다.

특히 세계 최초로 두 가지 가속 방식(ISOL·IF)을 모두 사용해 발견 가능성을 높였다. 기존 해외 중이온가속기는 가벼운 이온을 무거운 표적 원소에 충돌시키는 ‘ISOL’ 방식과 무거운 이온을 가속해 가벼운 표적에 충돌시키는 ‘IF’ 방식 중 한 가지만 채택해 설계한다.

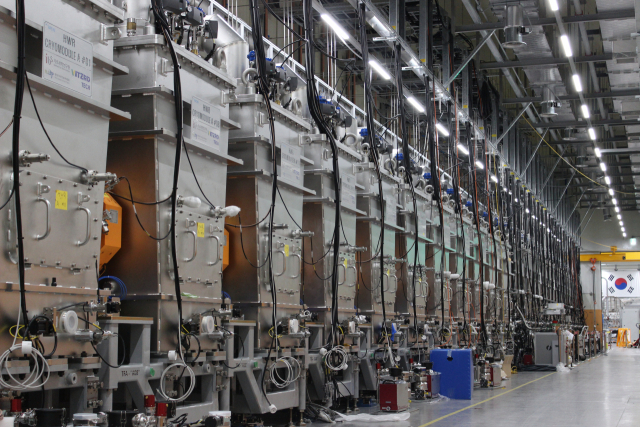

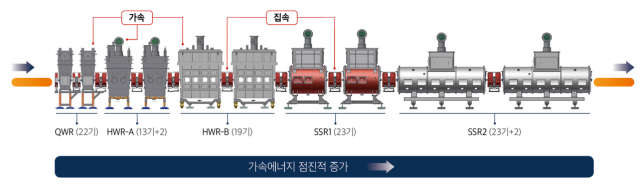

라온의 본체는 중이온이 실제로 지나는 286m 길이, 총 347개의 가속관이다. 짓는 데 사용된 레미콘 양으로 따지면 건물 하나가 30평형 아파트 4400여 세대와 맞먹는 ‘가속기동’에서도 10m 깊이 지하로 더 들어가야 가속관을 볼 수 있었다. 현장 연구원들은 공기 중 산소 농도 같은 방사선 관련 지표들이 ‘정상’이라는 걸 일일이 확인하고 나서야 취재진을 내부로 안내했다. 가속관의 지름은 5㎝에 불과하지만 가속에 필요한 극저온·고전압 유지 장치들이 겉을 두껍게 둘러싸 마치 은색과 오렌지색으로 도금한 화물열차처럼 보였다. 권 단장은 “중이온은 방사선을 내뿜는 입자이기도 하니 이것이 지나는 가속관에 가까이 다가가지는 말라”고 경고하기도 했다.

크고 작은 ‘가속모듈’은 열차 화물칸 역할을 한다. 이날 둘러본 구간에서 하나의 가속모듈은 높이·너비가 사람 키만 했다. 중이온은 가속모듈을 지나며 연쇄적으로 가속된다. 가속관은 만들 수 있는 속도에 따라 저(低)에너지와 고(高)에너지 가속관으로 나뉜다. 저에너지라고 해도 일상 정격전압(220V)의 1만 배인 200만 V 전압이 걸린다. 추가로 지어질 고에너지 가속관은 610만 V 전압이 동원될 예정이다.

저에너지 가속관은 지난달 일부 구간(가속모듈 5기)이 2011년 이후 처음으로 ‘빔 인출’, 즉 가동에 성공했다. 홍승우 중이온가속기연구소장은 “우리 기술로 만든 라온 장치가 구축 단계를 지나 실제로 정상 작동한다는 걸 증명해 성능 확인 단계에 돌입한 것”이라며 “나머지 가속관 구간에 대한 빔 인출 시험도 추가로 수행해나갈 계획”이라고 말했다. 연구소의 한 관계자는 “자동차에 비유하면 제작을 마치고 1단 기어로 저속 주행에 성공한 정도”라고 부연했다.

연구소는 이달 말까지 저에너지 가속모듈 28기, 내년 3월까지 총 54기에 대한 빔 인출을 마칠 계획이다. 이후 활용성 검증, 국내외 연구자 대상의 활용 수요 조사를 거쳐 2024년 10월 상용화한다. 현재 129명인 연구소 인력도 200명 이상으로 확대한다. 고에너지 가속관 구축은 2025년 이후 이뤄질 예정으로 이를 위한 추가 예산 확보가 추진되고 있다. 연구소 관계자는 “예산은 아직 정해지지 않았지만 장치 설치와 관련 연구(선행 R&D)를 합쳐 1000억 원대 중반, 최근 원자재값 상승 등을 감안하면 2000억 원까지 더 필요할 것으로 보고 있다”고 했다.

수백 m짜리 화물열차 한 줄로 실내를 채우기에 가속기동은 상당히 넓었다. 저에너지 가속관은 ‘입사기’와 ‘이온원(原)’으로 이어져 있었다. 중이온은 ‘이온원→입사기→저에너지 가속관→고에너지 가속관’ 순서로 흐르므로 취재진은 흐름을 거스르고 상류(上流)로 온 셈이었다. 강의 상류가 그렇듯 하류에 비해 규모는 작았다. 입사기는 ‘4중극 전자석’들이 연결된 원통형 장치다. 1만~50만 V 전압을 가해 이온원에서 갓 만들어진 중이온에 초기 속도를 준다. 저에너지 가속관(200만 V)보다는 동력이 낮은데 생긴 것도 구형의 증기기관차와 닮았다. 가속된 중이온을 실제로 활용할 각종 실험 장치들, 가속관과 장치들을 연결할 ‘컨베이어벨트’들이 나머지 자리를 하나둘 채워 공장이나 물류센터 같은 모습을 갖추고 있었다.

이날 1시간 동안 돌아다녔지만 워낙 넓어 실제 둘러본 곳은 전체의 3분의 1에 불과했다. 가속기동 옆에는 총 2만 5000ℓ 용량의 저장 탱크를 갖춘 국내 최대 액체헬륨 생산 시설인 극저온 플랜트가 있다. 중이온 가속을 위해서는 전기 마찰이 거의 없는 초전도 환경이 필요하고 이런 환경은 다시 극저온 환경을 필요로 한다. 가속관을 극저온으로 냉각시키려면 액체헬륨이 필요하다. 권 단장은 “여기서 나온 액체헬륨으로 저에너지 가속관을 냉각시키는 데만 한 달 이상이 걸렸다”며 “빔 인출 실험을 통해 극저온 시스템도 정상 작동, 유지된다는 걸 확인했다”고 말했다.