덴마크의 한 시골마을에서 서식하던 곤충의 97%가 사멸했다. 전쟁이나 폭탄이 터진 것도 아닌데 말이다. 이 곳 만의 문제가 아니다. 이탈리아에서는 쇠똥구리가 사라졌다. 일본에서는 나비의 수가 줄어들고 있다. 핀란드의 개울에서는 잠자리를 찾아보는 게 어렵게 됐다. 영국에서는 2001년 이후 반딧불이 개체 수가 75%나 줄어들었다. 유럽에 사는 호박벌은 4분의 1이 사라질 위험에 처했다.

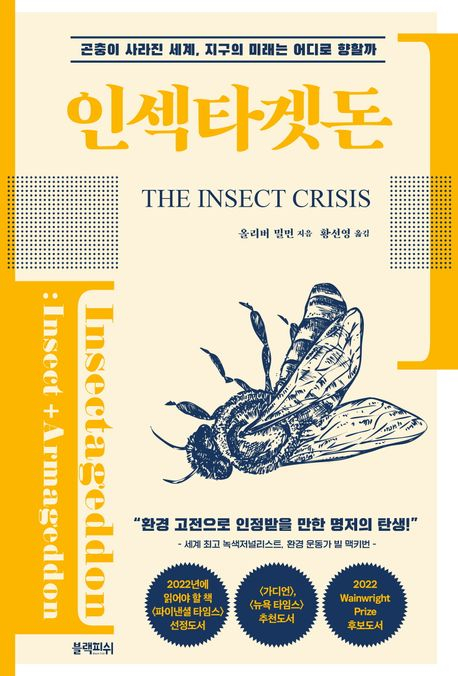

요즘은 모기도 영악해져서 엘리베이터를 타고 집 안까지 숨어들어 겨울에도 윙윙거리는데 무슨 소리냐고 반문할 지 모른다. 아직 우리가 체감하지 못했을 뿐이다. 심상치 않은 일이 일어나고 있다. 미국 ‘가디언’의 환경전문기자로 활동하며 전지구적 환경문제를 온몸으로 겪어온 저자 올리버 밀먼이 곤충이 사라져가는 현상을 집요하게 추적했다. 책 제목은 곤충을 뜻하는 ‘인섹트’와 지구 종말의 ‘아마겟돈’을 합쳐 만든 조어다. 중요한 사실은 곤충의 멸종이 특정 생물 종에 국한된, 일시적 사건이 아니라는 점이다.

곤충은 알려진 생물 종의 4분의 3을 차지한다. 밝혀진 것만 약 100만 종이며, 스미소니언박물관 추정치에 따르면 전 세계에 약 1000경 마리의 곤충이 있는 것으로 파악된다. 이 많은 지구상의 곤충들은 지난 4억 년간 5차에 걸친 대멸종의 시대를 겪으면서도 꿋꿋하게 살아남았다. 그런 곤충들이 사라지고 있다.

곤충이 사라지면 우선 새들이 죽는다. 새끼 제비 한 마리가 성체가 되기까지는 곤충 약 20만 마리가 필요하다. 먹이가 사라지면, 지구상의 새 약 1만종 중 절반 가량이 당장 아사한다. 식물도 위기다. 전 세계 식량 작물 생산량의 3분의 1 이상이 벌·나비·파리·딱정벌레 같은 곤충의 수분 작용에 의지한다. 식물이 씨와 열매를 만들지 못하니 식량생산 시스템이 붕괴될 것이다. 곤충이나 식물을 먹이로 삼는 작은 동물의 생태계가 무너져 내릴 뿐만 아니라 인간의 기아 문제가 심각해진다는 뜻이다. 오스트레일리아에서 보공나방의 수가 급감하자, 이를 먹고 사는 꼬마 주머니쥐가 굶어 죽었고, 딱정벌레가 사라지는 바람에 영국에서 붉은등때까치가 멸종됐다.

곤충의 역할은 더 있다. 시체를 분해 속도가 빠른 검정파리의 구더기, 송장벌레가 사라지면 세상은 부패와 악취로 넘쳐날 것이다.

곤충이 살지 못하는 땅에서는 인간도 살아가기 힘들다. 책은 곤충의 멸종이 ‘여섯 번째 대멸종’을 불러올 것이라는 경고로 시작하지만 곤충 멸종에 저항하는 사람들의 다양한 시도를 함께 소개한다. 아직은 희망이 있다. 2만1000원.