강유전성이 큰 반도체 소재는 메모리에서 데이터를 저장하는 기본 구조인 ‘0’과 ‘1’의 차이가 커져 저장된 데이터를 보다 정확하게 읽을 수 있다. 강유전성은 외부 전기장 등에 의해 물체의 일부가 양(+)극이나 음(-)극을 띤 후 그 극성을 유지하는 성질이다. 나노미터(㎚) 수준의 얇은 막에서도 우수한 강유전성을 보이는 하프늄옥사이드(HfO2)는 메모리·트랜지스터 등 기존 산화물을 대체할 차세대 반도체 소재로 꼽힌다. 하지만 그 원인이 명확히 규명되지 않아 이를 향상시키고 적용하는 데 한계가 있었다

HfO2의 강유전성 발현 원인을 밝히고 이온빔을 활용해 HfO2의 강유전성을 높이는 기술을 개발한 연구가 주목 받은 게 이 때문이다. 과학기술정보통신부가 주최하고 한국연구재단과 서울경제신문이 공동 주관하는 ‘이달의 과학기술인상’ 1월 수상자인 김윤석(44) 성균관대 신소재공학부 교수는 기술 패권 시대 반도체 패권을 놓고 각국의 경쟁이 치열한 가운데 반도체소자 기술 경쟁력 강화에 기여한 공로를 평가받았다.

강유전체는 두께가 얇아지면 분극을 유지하기 어려워서 차세대 반도체 메모리 소자로 쓰기가 어려웠다. 그러다가 2011년 얇은 두께에서도 분극을 유지할 수 있는 하프늄옥사이드 기반 강유전체가 차세대 반도체 소재로 처음 보고됐다. 하지만 HfO2의 강유전성 증대 원인도 명확하지 않았고 강유전성을 높이기 위한 복잡한 후처리 공정으로 인해 반도체소자의 초고집적화 실현에 어려움이 많았다. 김 교수는 “반도체의 고집적화를 이루기 위해서는 얇은 막 상태에서도 우수한 강유전성이 필요해 이 연구에 매달렸다”고 했다.

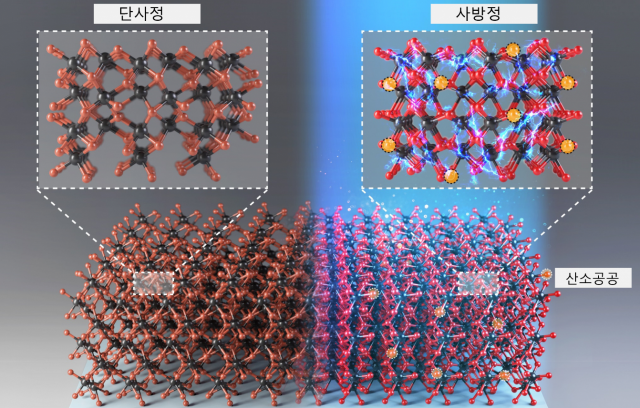

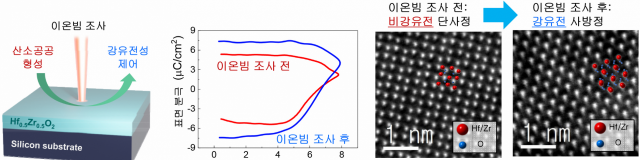

연구팀은 강유전성 발현 정도가 산화물 재료 결정구조의 산소 공공과 밀접한 관계가 있다는 점에 착안했다. 가볍고 미세 제어가 가능한 이온빔으로 산소 결함을 정량적으로 조절해 HfO2의 강유전성을 향상시키는 방법을 고안한 것이다. 산소 공공은 산화물 재료의 결정구조에서 산소 원자가 빠진 빈자리이고 이온빔은 전기장이나 자기장으로 전하를 띤 원자(이온)의 방향을 정렬해 만든 흐름이다.

김 교수는 “이온빔을 HfO2 기반 강유전체에 조사해 산소 공공을 형성했다”며 “기존의 복잡한 공정과 후처리 과정 없이 이온빔 조사 밀도 조절만으로 강유전성을 200% 이상 강화했다”고 설명했다. 강유전성을 지닌 구조를 유도하기 위한 기존의 복잡한 공정 과정을 단순화해 이온빔이라는 하나의 변수만으로 물성을 쉽게 제어하고 고성능화할 수 있는 가능성을 열었다는 것이다. 김 교수는 “강유전성을 활용한 고효율 반도체소자의 실용화를 앞당길 수 있을 것”이라며 “물성 발현에 대한 근본 원인 탐구를 통해서 효과적인 물성 제어, 그리고 이를 통한 고효율 반도체소자의 구현에 기여할 수 있을 것”이라며 주먹을 불끈 쥐었다.