“직원들이 젊을수록 직무와 성과에 따라 보상받고 싶어 한다.” “기업 규모와 형태가 다른데 근로시간 제도를 똑같이 활용하기 어렵다.” (미래노동시장연구회, 대국민 설문 답변 중 일부)

현 노동법제의 뼈대인 근로기준법은 6·25전쟁 정전협정이 이뤄진 1953년 제정됐다. 근로기준법은 1960년대 노동 규범은커녕 일한 만큼 임금도 제대로 받지 못한 근로자를 위한 최소한의 강제 규범 역할을 해왔다. 하지만 근로기준법은 70년 전 틀과 방식에서 거의 바뀌지 않아 곳곳에서 물이 새고 있다. ‘9 투(to) 6’ 근로로 대표되는 공장 시대 규율과 법제는 다양한 디지털 시대 플랫폼 근로자의 등장과 빠른 변화 속도를 따라가지 못하고 있다. 그 결과 한국의 노동생산성은 2021년 기준 시간당 42.7달러로 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 29위에 불과한 상황이다.

전문가들은 획일적이고 경직된 노동법제를 유연화하지 않고서는 노동생산성 향상은 물론 노동시장 이중구조가 낳은 양극화 문제를 해결하기 어렵다고 입을 모았다. 정부가 ‘근로시간(주52시간제)’과 ‘임금(호봉제)’ 문제를 가장 먼저 노동 개혁 테이블에 올린 배경이다.

◇가장 시급한 과제는…‘옛 질서’의 현대화=근로기준법은 근로조건의 기준을 정한 법이다. 근로자와 사용자의 정의를 비롯해 근로계약·임금·근로시간 등으로 구성된다. 노동학계는 과거 규범이 현재 노동시장과 맞지 않아 갈등이 일어난다며 노동법제 현대화를 노동 개혁의 우선순위로 꼽는다. 근로기준법이 낡고 경직됐다는 한계를 지적할 때 대표적으로 거론되는 분야가 통상임금(근로자에게 정기 지급하는 임금)이다. 근로기준법 제정 당시 들어온 통상임금은 해석을 놓고 정부와 법원이 충돌했고 첨예한 노사 갈등을 낳았다. 근로기준법이 제정되고 60년이 지난 2013년 대법원이 통상임금 요건인 정기성·일률성·고정성에 대해 재정의를 한 뒤에야 “이제서야 기준이 잡혔다”는 얘기가 나올 정도였다.

하지만 기업별로 임금체계가 다양하기 때문에 앞으로도 통상임금을 둘러싼 법적 분쟁은 계속될 수밖에 없다는 지적이다. 시대에 뒤처진 노사법제가 힘을 잃고 법원 판례가 새로운 노동 규범으로 만들어지는 사례는 갈수록 늘고 있다. 박지순 고려대 노동대학원장은 “통상임금은 국가가 강행 규정으로 임금에 대한 노사의 자율적 결정을 어디까지 개입할 수 있을지에 대한 논쟁”이라며 “사업장별 다양한 임금구조를 고려하면 노사의 자율적 합의를 존중해야 한다”고 말했다.

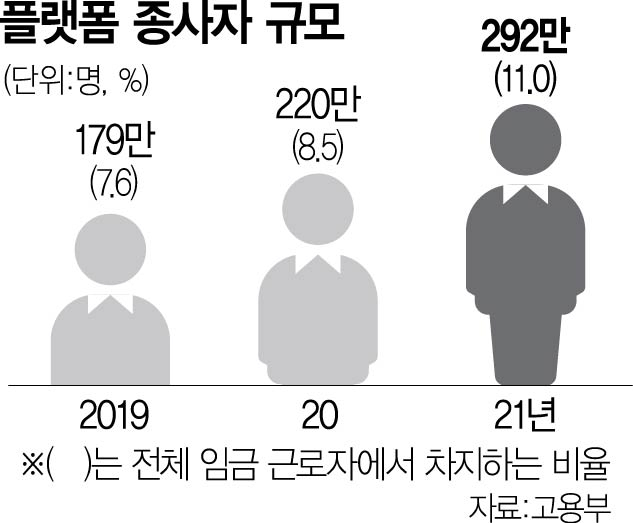

플랫폼 종사자는 올해 300만 명 돌파를 눈앞에 둘 정도로 가파르게 늘었다. 전체 임금근로자의 약 11%에 달하지만 여전히 근로기준법의 사각지대에 놓여 있다. 노동계는 플랫폼 종사자 전체에 근로기준법을 적용해야 한다고 주장한다. 하지만 노동학계와 정부의 입장은 다르다. 일하는 형태가 제각각이라 근로기준법 등 현 노동법제로는 일률 적용이 어렵다는 입장이다.

◇덜 일하고 싶다 vs 집중적으로 일하고 싶다=노동법의 역사는 근로시간 단축으로 요약할 수 있다. 근로기준법 제정 당시 근로시간은 주 60시간이었다. 현재는 하루 8시간 상한을 두고 1주 근로시간이 40시간(법정 근로시간)을 넘지 않도록 줄였다. 연장근로도 노사 합의로 1주에 12시간만 가능하다. 지난해부터 시행된 ‘주52시간 근로제’다.

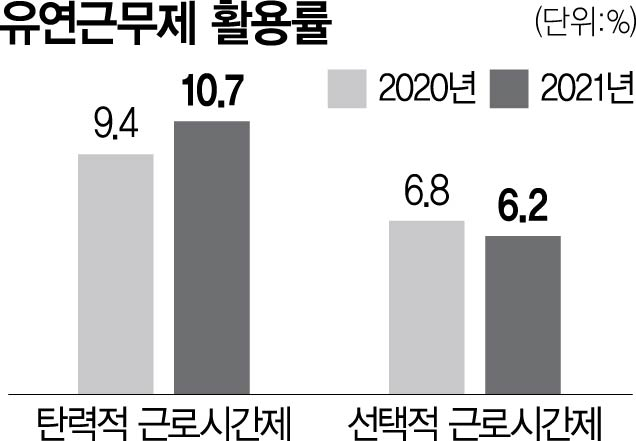

하지만 근로시간을 줄이는 데 초점을 두고 단위별 근로시간 상한선을 정하다 보니 노사 모두 근로시간 관리가 어려워졌다. 고용노동부에 따르면 주52시간제를 보완하기 위해 도입된 탄력적·선택적 근로시간 활용률은 2020~2021년 평균 10%를 넘지 못하고 있다. 현 근로시간제가 집중적으로 일하고 필요한 휴식을 원하는 MZ세대와 정보기술(IT) 업종의 목소리도 반영하지 못한다는 지적이 나오는 이유다. ‘조용한 사직(직장에서 최소한의 일만 한다)’이라는 말이 등장할 만큼 근로의 가치까지 흔들리는 상황이다.

노동 개혁 과제를 만든 미래노동시장연구회는 이 같은 문제 인식으로 연장근로 단위를 넓히는 동시에 다양한 휴식 제도를 마련해야 한다고 정부에 권고했다. 임금제도 개편도 동시에 제안했다. 임금제도 개편 제안은 연공에 따라 오르는 호봉제에서 직무·성과급제로 임금체계 전환을 확산하라는 게 골자다.

노동학계에서는 “현행 근로기준법으로는 디지털 대전환 시대에 혁신을 기대할 수 없다”고 지적한다. 직무·성과급제는 임금으로 대표되는 노동시장 양극화를 해소하는 데 효과를 낼 수 있다는 분석도 많다. 호봉제의 최대 수혜자는 대기업에 다니는 남성 정규직이라는 평가가 일반적이다. 이들의 임금 수준은 중소기업·비정규직의 대략 두 배에 달한다. 기업의 고용 재원이 한정되다 보니 청년과 여성·고령자가 일자리를 얻을 수 있는 기회도 그만큼 줄었다.

노동 개혁이 노동시장 내 무너진 ‘기회 사다리’를 다시 세우는 역할을 할 수 있다는 진단이 나온다. 최영기 한림대 객원교수는 “구조 개혁을 통해 노동시장 질서가 바뀌어야 한다”며 “제도적으로 약자(청년·여성·비정규직)가 올라오고 강자(대기업 정규직)가 양보하는 구조를 만드는 게 노동 개혁의 기본”이라고 말했다.