중·저신용자를 대상으로 한 카드·캐피털사의 신용대출이 지난해 4분기 1조 원 넘게 급감했다. 지난해 분기별 대출액과 비교하면 반토막 수준이다. 대출금리 급등으로 고신용자도 11% 이상으로 대출을 받는 상황에서 중금리 대출을 진행할 유인이 적었다는 지적이다.

23일 여신금융협회의 중금리 신용대출 현황에 따르면 지난해 4분기(10~12월) 카드·캐피털사의 중금리 신용대출 취급액은 8753억 원으로, 3분기(2조 8662억 원) 대비 69%(1조9909억 원) 감소했다. 지난해 3분기까지는 2조~3조 원대 대출액을 유지했지만 4분기 들어 유독 감소 폭이 컸다. 분기별 금액은 1분기 2조 1100억 원, 2분기 3조 6549억 원이었다.

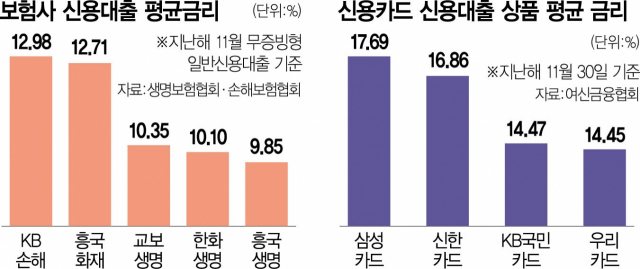

중금리대출이 급감한 것은 대출 금리 급등이 이유로 풀이된다. 실제로 12월 말 기준 주요 카드사의 신용대출 평균금리는 신용평가사 점수 900점 이상인 고신용자도 연 11% 이상이었다. 카드·캐피털사가 보증기관 보증도 없이 신용만으로 중저신용자에게 연 11.29% 이하로 대출을 해줄 유인이 없었다는 분석이다.

정부는 중·저신용자에 대한 대출이 원활하게 이뤄질 수 있도록 2016년부터 중금리 대출 제도를 운영 중이다. 대출상품명과 관계없이 정부가 제시한 업권별 ‘민간 중금리 대출’ 요건에 부합하면 인센티브를 부여, 대출 금리를 일정 수준 이하로 유도하는 구조다. 돈을 빌리는 사람의 신용도가 하위 50%, 금리가 작년 4분기 기준으로 카드사는 연 11.29%, 캐피털사는 연 14.45% 이하여야 중금리 대출로 인정받는다.

또 중금리 대출로 인정되는 금리 상한은 고정돼 있는데 조달금리가 오르면서 대출금리가 전반적으로 상승해 자연스레 중금리 대출로 인정받을 수 있는 여신 규모가 줄어든 것도 배경이다.

카드 캐피탈사 등 여신전문금융사들이 유동성·건전성 관리 차원에서 중·저신용자 대출에 적극적으로 나서지 않은 것도 이유다. 레고랜드 사태 이후 자금시장 경색으로 카드·캐피털사의 유동성 관리에 비상이 걸렸고, 일부 캐피털사는 유동성 확보를 위해 대출을 중단하기도 했다.

경기가 더 나빠질 것이란 전망에 여전사들로서는 불경기 때 연체 가능성이 상대적으로 큰 중·저신용자 대출을 늘릴 이유가 없었다.

정부는 금리 인상기 중금리 대출 중단을 막기 위해 상한 금리를 산정할 때 조달금리를 반영하도록 지난해 6월 제도를 개선하고 작년 하반기부터 시행한 바 있다. 그러나 상한 금리 변경 고시가 6개월에 한 번씩만 이뤄지다 보니 작년 하반기 발생한 가파른 금리 상승을 유연하게 반영하는 데는 한계가 있었다는 분석이다.