정부가 5년마다 진행해온 장래인구추계 주기를 2년으로 단축해 올해 조사를 실시한다. 합계출산율이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 꼴찌인 0.78명까지 곤두박질치자 정부가 보다 정교한 저출산 대책을 위해 인구 전망 통계의 정확성 제고에 나섰다는 분석이다. 이에 맞춰 정확한 통계를 기반으로 한 정부의 연금 개혁 작업도 한층 속도를 낼 것으로 전망된다. ★관련 기사 3면

26일 서울경제신문의 취재를 종합하면 통계청은 최근 인구추계 모형과 방법론 개선 작업에 착수한 것으로 확인됐다. 이를 토대로 늦어도 올해 말 장래인구추계 조사 결과를 내놓고 인구 전략과 연금 개혁에 힘을 실을 것으로 보인다. 장래인구추계는 연금이나 중장기 재정 정책에 활용할 목적으로 법에 따라 5년 주기로 이뤄져왔다. 인구총조사 결과와 인구변동요인(출생·사망·국제이동) 추이 등을 반영해 향후 50년의 장래인구를 전망한다. 과거에도 조사 주기를 단축하려는 움직임은 있었지만 2년 만의 추계는 출산율이 급락했던 2019년 특별추계를 제외하면 이번이 처음이다.

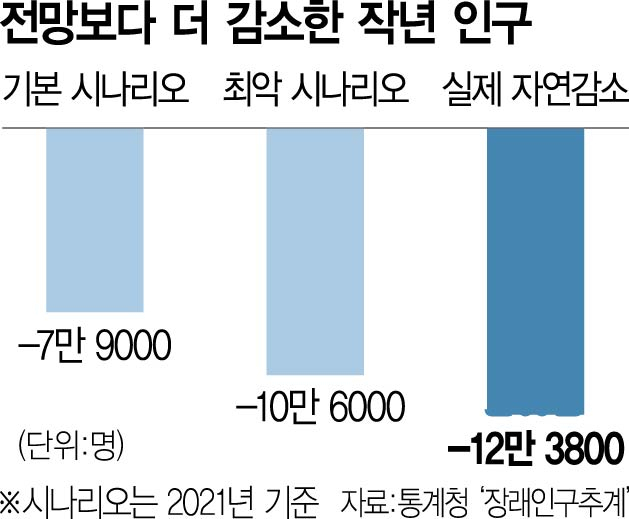

정부가 장래인구추계를 앞당겨 실시하는 것은 코로나19로 인한 사망자 증가와 역대 최저치를 경신한 출산율 등 인구 급변동이 심상치 않다고 판단했기 때문이다. 실제로 지난해 출생아는 24만 9000명으로 정부 수립 이후 처음으로 연간 25만 명을 밑돌았다. 반면 사망자 수 증가에 따른 인구 자연감소는 12만 3800명을 기록해 3년째 ‘인구 데드크로스’를 이어가고 있다. 최악 시나리오로 추계된 감소 전망치(10만 6000명)보다도 인구절벽이 가팔라진 상황이다.

문제는 저출산·고령화로 연금 소진 시기가 빨라질 수 있다는 점이다. 앞서 최악의 시나리오로 시산된 제5차 국민연금 재정계산 결과 국민연금의 기금 소진 시기는 2055년으로 제4차 재정계산 당시보다 2년이나 앞당겨졌다. 조영태 서울대 보건대학원 교수는 “연금 내는 사람과 받는 사람의 수가 어떻게 변할지 예측하지 못하면 연금 개혁은 성공하기 어렵다”며 “정확한 통계와 함께 인구 변동이 즉각 보험료율 등에 반영될 수 있는 시스템 구축을 병행해야 할 때”라고 조언했다.