‘글렌코어’, ‘트라피구라’, ‘비톨’ 등의 이름을 안다면 국제 원자재 시장에 상당히 관심 있다고 할 수 있다. 이들은 세계 3대 원자재 중개업체다. 여기에 곡물 전문인 카길을 추가할 수 있다. 대상 원자재에는 석유·석탄 등 에너지자원, 구리·알루미늄 등 금속, 밀 등 곡물 등의 사고팔 수 있는 모든 것이 포함된다.

한국을 포함해 어느 나라도 원자재의 수입·수출 없이 독자적으로 살 수는 없다. 다만 수출·수입이라는 것을 국가가 아니라 민간인 이들 원자재 중개업체가 하고 있다는 사실을 인식하는 사람은 많지 않다. 그것도 사실상 몇몇 업체의 독과점 상태에서 거래가 이뤄진다.

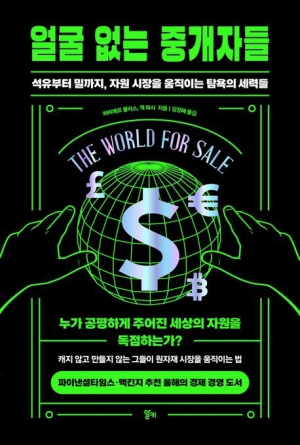

새로 번역 출간된 ‘얼굴 없는 중개자들(원자 The world for sale)’은 이런 원자재 중개업체들의 역사를 다룬다. 저자들은 원자재 전문 저널리스트로, 다년간의 취재와 인터뷰, 비밀문서 분석을 통해 원자재 시장과 중개업체, 트레이더들의 세계를 파헤쳤다. 관련 책으로서는 최초라는 평가를 받고 있다.

저자들에 따르면 원자재 중개업체는 원자재 거래를 위해 이념이나 주의, 그리고 국가적 의무도 내팽개쳤다. 오직 거래를 통해 이익을 창출할 수 있는 곳이면 어디라도 달려갔고 무엇이나 했다. 북아프리카의 리비아, 소련의 시베리아, 아프리카 콩고·남아공, 중남미 자메이카 등 지역을 가리지 않았고 선악 기준에서도 자유로웠다.

그리고 독과점을 유지하면서 수억 달러의 돈을 벌어들였다. 오히려 ‘떳떳하지 않은’ 중개일수록 이익이 더 컸다. 또 떳떳하지 않았기에 대중의 시선에서 스스로를 숨겨야만 했다. 우리가 그들을 잘 모르는 이유다.

책은 1970년대를 기점으로 글로벌 석유 주도권을 오펙 등 산유국들이 쥐는 시기에서 시작한다. 그전에는 석유시장 지배권이 이른바 세븐시스터즈 등 서방의 주요 원유 생산자들에게 있었다. 하지만 오일쇼크로 주도권이 산유국으로 이전되는 과정에서 ‘중개상’들이 나타났고 역할은 커졌다. 유전을 국유화한 산유국들도 결국 판로가 필요했고 이러한 역할을 중개업체들이 맡은 것이다.

이후 1990년 소련의 해체에 따른 러시아 원자재의 대량 공급, 2000년대 중국의 경제성장을 통한 원자재 대량 소비, 그리고 아프리카 자원쟁탈전까지 이어진다. 책에서는 원자재 중개업체의 시조인 루트비히 제셀슨, 테오도어 바이서, 존 H. 맥밀런 주니어가 글렌코어, 비톨, 카길 제국을 건설하는 과정을 볼 수 있다. 이어 리비아의 ‘아랍의 봄’을 지원한 비톨과 함께 자메이카에 자금을 지원해 정권교체에 성공한 마크리치앤드코(글렌코어의 전신), 러시아 블리디미르 푸틴 장기집권의 숨은 공로자인 군보르에너지의 에피소드도 흥미롭다.

현대의 중개업체들에 대한 설명도 나온다. 그동안 장막에 가려진 중개업체들의 일부가 2011년 글렌코어의 기업공개(IPO) 등을 포함해 양지로 나오고 있기는 하다. 그리고 단순히 중개만이 아니라 원자재를 금융상품으로 만들면서 금융사들의 투자를 유치하고 이익을 확보하는 사례도 늘어나고 있다. 그럼에도 불구하고 다른 일반기업들과는 다른 비밀주의는 여전하다는 것이 저자들의 생각이다.

‘브라질에 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라’는 책이 있다. 그런데 브라질에 비가 내리면 가장 먼저 움직이는 이들은 누구일까. 증권사와 투자자가 아닌 원자재 중개업체라고 한다. 빠르게 커피 원두를 사들여 이익을 얻기 위해서라는 이유다. 2만5000원.