공정거래위원회가 올 초 플랫폼 규제 입법의 필요성을 살펴보기 위해 구성한 태스크포스(TF)에 플랫폼 업계 또는 정보기술(IT) 전문가가 전무한 것으로 드러났다. 공정위는 TF 논의 결과가 나온 뒤 업계 의견을 수렴하겠다는 입장이지만 결국 ‘플랫폼 규제 입법’이라는 답을 정해놓고 TF를 출범한 것 아니냐는 지적이 나온다.

6일 공정위의 ‘온라인 플랫폼 규율 개선 전문가 TF 위원 현황’에 따르면 17명의 외부 위원 중 플랫폼 또는 IT를 전공한 전문가는 없다. 법학전문대학원 교수가 7명으로 가장 많고 다음으로 경제학 교수 4명, 정부출연연구기관 연구위원 3명, 변호사 2명, 판사 1명 순이다. 경쟁법 및 공정거래 분야를 전문으로 연구하면서 플랫폼 정책으로 관심을 확장해온 전문가 위주의 구성이다.

입법 찬성파 중에는 참여연대 정책자문위원장을 맡고 있는 김남근 법무법인 위민 변호사, 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 민생경제위원회 소속의 서치원 원곡 법률사무소 변호사도 있다. 서 변호사는 지난해 ‘온라인 플랫폼 공정화를 위한 전국 네트워크’ 기자회견에서 “주요 플랫폼 기업의 거래상 지위 남용 등 불공정거래행위는 자율규제 방식으로 해결을 기대하기 어렵다”며 “국회는 정부의 자율규제 기조를 핑계로 입법 논의를 중단할 게 아니라 기존 법률안에 대한 심도 있는 토론을 해야 한다”고 촉구한 바 있다.

플랫폼 업계가 배제된 TF 구성은 플랫폼 규제 입법에 앞서 진행된 국회 공청회에 항상 업계 관계자가 참석한 것과 대비된다. 올 3월 국회 정무위원회가 개최한 ‘온라인 플랫폼 공정화법(온플법)’ 공청회에는 찬성 측과 반대 측이 각각 2명씩 패널로 나왔고 반대 측 패널 중 1명은 업계를 대변하는 한국인터넷기업협회 사무국장이었다.

공정위가 온플법을 강하게 밀어붙였던 문재인 정부 시절에도 2020년 6월 법 제정 계획 발표 이후 6개월 만에 법안이 발의돼 ‘졸속 입법’이라는 비판이 나왔을지언정 당시 열린 공청회에는 박성호 인기협 회장이 참석해 반대 의견을 냈다.

공정위는 각기 다른 성향의 전문가로 TF를 구성한 데다 논의 결과가 나온 이후 업계 의견 수렴 절차를 거쳐도 늦지 않는다는 입장이다. 공정위 관계자는 “TF에서 다양한 의견을 충분히 수렴하고 있다”고 말했다.

하지만 플랫폼 업계 관계자는 “TF 면면을 보면 공정거래 분야 전문가는 많지만 플랫폼을 대변한다고 할 수 있는 전문가는 없다”며 “플랫폼에 우호적인 전문가도 있지만 공정위가 규제 입법이라는 답을 정해 놓고 추진하는 상황에서 ‘절대 반대’ 입장을 고수하기는 쉽지 않을 것”이라고 비판했다.

현재 TF에서는 유럽연합(EU)이 시행하는 디지털시장법(DMA)과 유사한 방식의 입법이 유력하게 논의되는 것으로 알려졌다. 규제 대상이 되는 플랫폼 기업을 정해 놓고 의무를 부과하는 ‘사전 규제’ 방식이 가장 큰 특징이다.

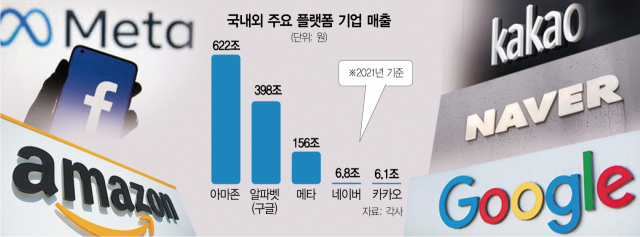

규제 대상 기업은 자사 우대, 끼워팔기, 멀티호밍 제한(경쟁 플랫폼 이용 방해) 등의 법 위반 행위가 없다는 사실을 직접 입증해야 한다. 공정거래법에 따라 플랫폼 기업의 불법행위가 드러난 뒤 사후 제재를 내리는 현행 방식에 비해 기업 부담은 늘어날 수밖에 없다. 규제 대상으로 지정될 기업으로는 국내에서는 네이버·카카오(035720)·쿠팡, 해외에서는 구글·애플·아마존 등이 거론된다.

이는 최근 해외의 플랫폼 규제 흐름과도 맞지 않는다는 지적이다. 대만 공평교역위원회(FTC)는 최근 ‘디지털 경제 경쟁 정책 백서’에서 자국 내 플랫폼 기업 육성 기조를 내세웠다. FTC는 “미국과 유럽연합(EU)의 빅테크 규제에는 무역 협상, 자국 기업 보호, 정치적 고려 등 다양한 의도와 목적이 있다”며 “경쟁법의 기본 취지가 경쟁 활성을 통한 소비자 복리 후생 증대에 있는 만큼 사전 통제나 급진적 규제 도입은 혁신을 저해할 수 있다”고 강조했다.