골프의 가장 큰 즐거움은 뭘까. 다양한 재미 요소가 있겠지만 많은 사람들은 하얀 볼이 푸른 하늘을 가르며 쭉 뻗어나갈 때 가장 큰 희열을 느낀다고 한다. 장타 한 방이면 스트레스가 싹 날아간다. 실력과 상관없이 장타자는 동반자들의 부러움을 한 몸에 받으며 어깨를 으쓱해 한다.

요즘 국내 프로골프계에는 장타 열풍이 거세다. 남자 무대에서는 ‘코리안 헐크’ 정찬민이 400야드 가까이 날리는 괴력을 과시하고 있고, 여자 쪽에서는 방신실이 300야드 안팎을 때리며 흥행을 주도하고 있다. 팬들은 이들의 화끈한 플레이에 대리만족하며 열광한다.

프로 골퍼들에게 장타와 정교한 퍼팅 능력 중 하나를 선택하라고 하면 대개 퍼팅을 고른다. 다들 일정 수준 이상은 날리기 때문이다. 아마추어 골퍼는 반대다. 열에 아홉은 장타를 선택한다. 장타에 여전히 목말라서다.

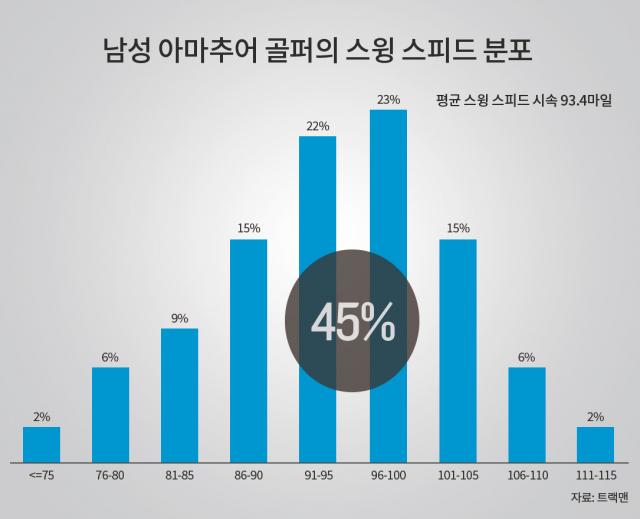

이는 수치로도 확인된다. 샷 분석기기 업체인 트랙맨이 전 세계 아마추어 골퍼 약 1만 명의 빅데이터를 분석한 결과 남성의 평균 드라이버 거리는 204야드였다. 이에 비해 미국프로골프(PGA) 투어 선수들의 이번 시즌 평균 비거리는 298.3야드다. 거의 100야드 차이다.

아마추어 골퍼가 거리를 늘리려면 어떻게 해야 할까. 물론 매일 체육관에서 운동을 하면서 근력을 키우고 열심히 연습을 하면 된다. 문제는 시간과 돈이다. 효과적으로 거리를 늘릴 방법은 없을까. 골프도 과학이다. 샷 데이터를 확인하면서 골퍼 스스로 거리를 늘릴 수 있는 방법을 찾는 건 현명한 일이다.

헛심은 이제 그만…스매시 팩터로 효율 향상

살살 치는 것 같은데 멀리 때리는 골퍼가 있다. 반대로 힘껏 휘두르지만 막상 페어웨이 가서 보면 거리가 얼마 안 나가는 골퍼도 있다. 헛심만 쓴 꼴이다. 둘의 차이는 에너지의 효율성에서 온다. 파워를 얼마나 볼에 잘 전달했느냐 못 했느냐다. 이를 수치로 표현한 게 스매시 팩터(smash factor)다. 볼 스피드를 스윙 스피드로 나눈 값이다. 예를 들어 스윙 스피드가 시속 100마일이고 볼 스피드가 시속 150마일이라면, 스매시 팩터는 1.5다. 스매시 팩터가 높을수록 힘 전달력이 좋다는 의미다.

PGA 투어 선수들의 평균 스매시 팩터는 1.49로 알려져 있다. 평균 스윙 스피드는 시속 110마일 안팎이다. 로리 매킬로이는 스윙 스피드가 시속 120마일을 넘고, 스매시 팩터는 1.51 안팎이다. 키 175cm로 그리 크지 않은 체구에도 매킬로이가 장타 1위(328.2야드)를 달리고 있는 비결이 월등하게 빠른 스윙 스피드와 정확한 임팩트다. 정찬민은 마음먹고 때리면 스윙 스피드 시속 131마일에 스매시 팩터 1.54까지도 찍는다.

실수해도 절대 그곳은 안 돼…‘죽음의 존’

스매시 팩터는 볼을 페이스 중심에 얼마나 잘 맞혔느냐와 직접적인 관련이 있다. 임팩트가 페이스 중심에서 벗어날수록 볼 스피드는 줄고 스매시 팩터도 낮아져 비거리가 줄게 된다. 일반적으로 페이스의 상하 방향에서는 위보다 아래쪽에 맞았을 때 비거리 손실이 더 크다. 좌우 방향에서는 토(페이스 바깥)보다는 힐(페이스 안쪽)에 맞았을 때 비거리 손실이 크다.

실제 빗맞은 샷에서 볼 스피드는 얼마나 줄어들까. 시속 100마일을 기준으로 조사한 바에 따르면 페이스 상단에 맞으면 2마일, 하단에 맞으면 6마일이 줄었다. 좌우 상단에 맞으면 각각 3마일, 토 하단에서는 7마일의 손실이 발생했다. 최악의 ‘죽음의 존’은 힐 하단으로 이곳에 볼이 임팩트되면 볼 스피드가 9마일이나 떨어졌다. 볼 스피드 시속 1마일을 비거리로 환산하면 2~2.5야드로 알려져 있다. 스윙 스피드 시속 100마일 기준으로 중심에 맞힌 샷과 힐 아래에 맞은 샷과의 비거리 차이는 약 20야드라는 계산이다.

스매시 팩터의 중요성을 보여주는 또 다른 실험도 있다. 시속 92마일의 스윙 스피드로 페이스 하단에 맞혔을 경우 볼 스피드는 시속 192.8마일, 비거리는 196야드였다. 이번에는 스윙 스피드를 시속 88마일로 설정하고 대신 페이스 중심 부위에 볼을 맞혔다. 볼 스피드는 시속 132마일, 비거리는 204야드였다. 스윙 스피드는 시속 4마일이나 줄었는데도 거리는 8야드 증가했다. 정확하게 맞혀야 ‘숨은 비거리’를 찾을 수 있다.

임팩트에도 ‘황금 각도’가 있다

비거리를 늘리는 또 다른 방법은 ‘어택 앵글(attack angle)’과 관련이 있다. 어택 앵글은 임팩트 구간에서 헤드 페이스의 진입 각도다. 내려오는 각도로 진입하면 마이너스, 올라가는 각도로 진입하면 플러스다.

전문가들은 드라이버의 경우 올라가는 각도로 임팩트가 이뤄져야 거리가 증가한다고 말한다. 반대로 내려오는 각도로 볼을 때리면 거리 손실이 클 뿐만 아니라 사이드 스핀이나 백스핀이 과도하게 걸려 방향성과 탄도에도 악영향을 끼치게 된다.

어택 앵글과 비거리 관계를 실험한 흥미로운 결과가 있다. 스윙 스피드를 남성 아마추어 골퍼들의 평균치인 시속 93마일로 고정한 채 어택 앵글만 바꿔가면서 거리와 탄도 등을 측정했다. 어택 앵글 ?1.5도에서 비거리는 214야드였는데 어택 앵글 0도에서는 218야드, 1.5도에서는 221야드, 3도에서는 224야드로 점차 증가했다. 어택 앵글이 7.5도일 때는 232야드나 됐다. -1.5도와 7.5도일 때의 거리 차이는 무려 18야드. 이러한 변화는 두 번째 샷에도 영향을 준다. 예를 들어 400야드 파4 홀이 있다고 치자. 기존에 230야드 날렸던 골퍼가 250야드로 거리가 증가했다면 두 번째 샷은 170야드에서 150야드로 줄게 된다. 5번 아이언을 잡다가 7번 아이언으로 편하게 공략하게 되는 것이다.

욘 람의 어택 앵글 5도, 정찬민은 6.8도

올해 들어 월등한 기량을 선보이고 있는 욘 람은 어택 앵글이 5도 내외고, 또 다른 장타자 더스틴 존슨은 4도 가량 되는 걸로 알려져 있다. 정찬민의 어택 앵글은 6.8도다. 이에 비해 아마추어 골퍼들은 오히려 내려가는 각도로 볼을 때리는 경우가 많다. 트랙맨 조사에 따르면 남성 아마추어의 평균 어택 앵글은 ?1.8도였다. 살려내지 못하는 비거리가 그만큼 길다는 뜻이다.

어택 앵글은 볼의 발사 각도와 스핀에도 영향을 미친다. 클럽이 내려오는 단계, 즉 마이너스 각도로 진입하면 볼이 깎여 맞기 때문에 충분한 탄도를 확보하지 못하면서 백스핀은 오히려 많아지게 된다. 반대로 올라가는 단계의 플러스 각도로 임팩트가 이뤄지면 탄도가 충분히 확보되고 백스핀은 줄게 된다. 실제로 어택 앵글 ?1.5도일 때 발사 각도는 11.9도, 분당 백스핀은 2707회였는데 어택 앵글을 1.5도로 변경하자 발사 각도는 13.6도로 높아지고 백스핀은 2442회로 줄었다. 어택 앵글이 5도가 되면 백스핀은 2104회로 확 줄었다. 거리를 최대화하기 위해서는 낮은 백스핀에 높은 발사 각도로 쳐야 한다.

이른 아침에는 왜 거리가 안 날까

티오프 시각은 매번 다르다. 새벽에 나갈 때도 있고, 오후 마지막 팀으로 나가는 경우도 있다. 그럴 때 혹시 비거리 차이를 느낀 적은 없는가. 대부분 새벽에 거리가 덜 나가는 편이다. 단순히 몸이 덜 풀려서일까? 아니다. 기온에 따라서 비거리가 변하기 때문이다.

투어 선수들을 대상으로 9번 아이언 비거리가 기온에 따라 어떻게 변하는지 조사한 자료가 있다. 섭씨 13도에서 평균 비거리는 161야드였다. 21도에서는 163.3야드로 증가하더니 35도에서는 168.2야드가 됐다. 같은 9번 아이언인데 기온에 따라서 최대 7야드 차이를 보인 것이다.

7야드는 결코 무시할 수 없는 수치다. 그린 앞에 물이 있고, 앞 핀인 상황에서는 딱 1야드 차이로 물에 빠지느냐, 버디를 잡느냐로 운명이 갈릴 수 있다. 따라서 오전 7시에 라운드를 나갈 때와 오후 2시 티오프 타임 때의 클럽 선택은 조금 달라져야 한다. 특히 봄가을에는 일교차가 20도 이상 벌어진다. 여름에도 아침과 오후의 기온은 10~15도 정도 차이 난다. 프로 대회의 예선 1, 2라운드 출발 시간을 오전과 오후로 바꾸는 것도 과학적 근거가 있는 셈이다.