보건복지부와 대한의사협회가 8일 제10차 의료현안협의체 회의를 열고 의대 정원 확대 논의를 재개한다. 의협이 20년 가까이 막아 세웠던 의대 정원 확대 논의에 나선다는 점은 높이 평가할 만 하다는 게 의료계와 정치권의 중론이다. 하지만 양측이 ‘처우 개선 먼저’, ‘정원 확대 먼저’라는 각자의 주장을 굽히지 않는다면 논의는 한 걸음도 앞으로 나가지 못할 것이라는 지적이다.

복지부는 필수 의료 인력난 해결을 위해 내년 4월까지 2025학년도 의대 정원을 늘린다는 방침이다. 앞서 윤석열 대통령에게 의대 정원 증원을 올해 핵심 정책으로 보고하기도 했다. 2000년 정원 외 140명, 학사 편입 114명을 포함해 총 3507명이던 의대 정원은 같은해 의약 분업 사태 이후 단계적으로 줄어 2006년 3058명이 됐다. 3058명은 17년이 지난 지금도 그대로다. 당시 정원 감축은 약사에 조제권 이양에 대한 ‘반대급부’ 성격이 짙다. 쉽게 말해 조제권을 넘겨주니 정원을 줄여달라는 의사 단체 요구를 정부가 수용한 것이다.

20여년간 ‘의대 정원 확대’는 의료계에서 일종의 금기어로 통했다. 정부나 정치권이 관련 움직임을 보이면 의사 단체는 강력 반발했다. 일례로 2020년 정부가 공공의대 설립 및 의대 정원 확대를 추진하자 의협은 파업으로 맞불을 놨다. 코로나19 대유행 가운데 벌어진 양측의 대립에 대한 비판 여론이 거세지자 결국 정부와 의협은 코로나19가 안정되면 관련 논의를 재개키로 합의했다. 당시 합의를 이행하는 것이지만 의대 정원 확대 안건을 논의 테이블에 올린다는 것 자체가 긍정적 변화라는 평가다.

더불어민주당 소속 국회 보건복지위원회의 한 의원은 “의협 회장을 비롯한 집행부 임원을 만나보면 과거와 분위기가 많이 달라졌다”며 “정원 확대는 안 된다고 앵무새처럼 반복해 말하지 않는다”고 분위기를 전했다. 하지난 그는 “개원의 중심의 회원들을 설득하기 쉽지 않은 것 같다”고 덧붙였다. 또 다른 복지위 의원도 “의협은 꼭 민주노총 같다"며 “내부적으로 정리가 잘 안된다”고 지적했다. 이어 “그러다 보니 여러 의견 중 가장 강경한 것을 택한다”며 “수용, 조건부 수용, 조건부 불수용, 불수용 파업이 있으면 가장 강한 파업을 선택한다”고 전했다.

도무지 풀릴 것 같지 않은 난제지만 답은 의외로 간단할 수 있다. 반대 쪽의 주장은 정원 확대는 필수 의료 강화를 위한 해법이 아니라는 것이다. 쉽게 말해 돈을 많이 벌 수 있고 일하기 편한 선호 과 쏠림 현상이 지속되는 한 필수 의료는 강화될 수 없다는 얘기다. 때문에 기피과 처우 개선이 먼저라고 말한다.

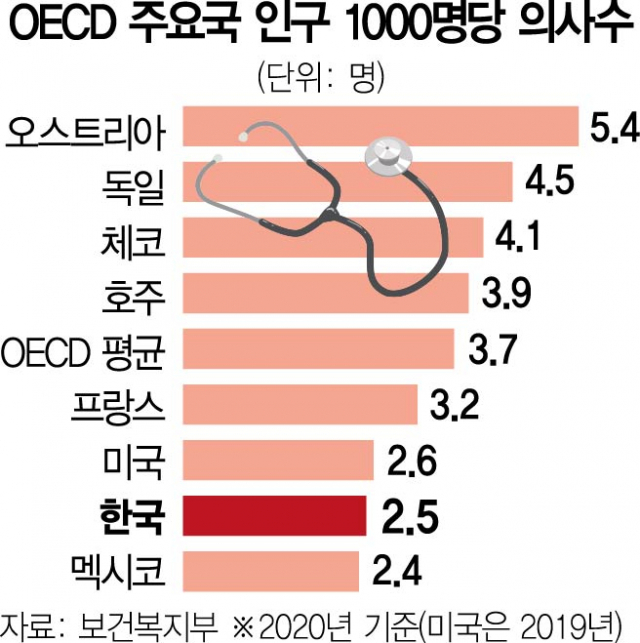

반면 찬성 쪽은 필수 의료 강화를 위해 절대적 의사 수가 부족하다고 강조한다. 근거로 경제협력개발기구(OECD) 국가 대비 적은 한국의 의사수와 가장 높은 국민 1인당 연간 외래 진료 횟수를 든다. 인구 1000명 당 의사는 2.5명으로 2.4명인 멕시코 다음으로 가장 적고 한 사람당 연 외래 진료 횟수는 14.7회로 OECD 국가 중 1위다. 하지만 반대 쪽에서는 감소 추세로 돌아선 인구 추이, 3.1%의 연평균 의사수 증가세 등을 감안하면 한국의 의사는 부족하지 않다고 강조한다. 1인당 연간 외래 진료 횟수가 많은 것은 의료 접근성이 지금도 낮지 않다는 방증이라고 설명한다.

논의에 주어진 시간은 많지 않다. 하루가 멀다하고 ‘응급실 뺑뺑이’ 사망 사고, 소아청소년과 진료 중단 소식이 들려온다. 국민 건강 확보를 놓고 딜을 한다는 것이 말이 안된다는 것 잘 알고 있다. 하지만 결국 해법은 절충안 뿐이다. 2000년 의약 분업 때 조제권을 받고 정원 감축을 줬던 것처럼 이번에는 기피과 처우 개선을 주고 정원 확대를 받자. 국민은 이런 의정 대타협에 박수를 보낼 것이다.