지방 교육청이 ‘돈 잔치’를 벌이고 있다. 학령인구는 계속 줄어드는데 지방교육재정교부금은 갈수록 늘어나면서 돈 쓸 곳을 찾는 형국이다. 그 사이 대학은 재정 위기의 직격탄을 맞고 있다. 한쪽은 돈이 남아 도는데 다른 한쪽은 재정 고갈의 기형적인 상황이 연출되면서 교부금 체계를 조정해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있지만 이를 바로잡을 정치권은 지역구 예산 확보에 매달려 세금 낭비를 방치하고 있다는 지적이다.

정부가 최근 무더기 위법·부당 집행 사례를 발표한 교육 시설 환경 개선 및 그린스마트 미래학교 사업비는 모두 교부금에서 나왔다. 교부금으로 교직원이 뮤지컬을 관람하고 심야 시간에 치킨 취식을 하기도 했다. 국가부채가 1000조 원을 넘어선 와중에도 일선 시도 교육청은 매년 수십 조 원씩 자동 배정된 교부금을 가지고 세금을 펑펑 쓰면서 나랏빚 부담을 가중시키고 있다는 비판이 나오는 이유다.

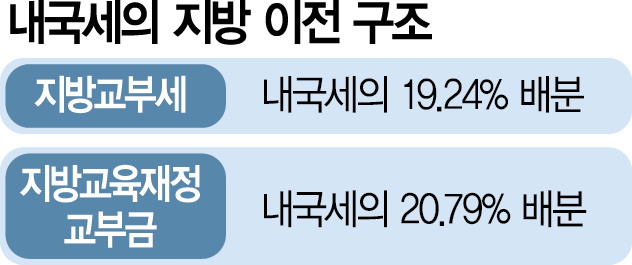

교부금은 초중고교 교육비 재원으로 매년 내국세 수익의 20.79%와 교육세 세입 중 일부가 합쳐진다. 1972년 도입 이후 연동률 상향과 경제 성장으로 교부금 규모는 갈수록 증가하고 있다. 감사원에 따르면 2020년 547만 8000명이었던 초중고교생은 저출산 영향으로 2030년 406만 8000명, 2040년 329만 1000명, 2050년 356만 9000명으로 대폭 감소할 것으로 전망된다. 교부금 규모는 커지는데 학생 수는 줄어들면서 학생 1인당 교부금은 2030년 2130만 원, 2040년 3450만 원으로 늘고 2050년에는 2020년(980만 원)의 4배가 넘는 4010만 원으로 증가하게 된다.

교부금이 넘치자 지방 교육청들은 돈 뿌릴 곳을 찾아나서는 모양새다. 올해만 해도 17개 광역시도 교육청 중 추경예산안을 이미 제출한 곳이 절반 이상이다. 책정된 예산을 보면 말 그대로 돈 잔치다. 초등생에게 매달 10만 원씩 예체능 교육비를 지급하거나 중학생 전원에게 태블릿PC를 지급하는 식이다.

전문가들은 내국세를 떼어 교육청에 지급하도록 의무화한 지방교육재정교부금법 개정이 시급하다고 입을 모으고 있다. 하지만 정작 법 개정권을 쥐고 있는 정치권은 시도 교육청을 비롯한 교육계의 반발을 핑계로 ‘나 몰라라’ 하고 있다. 김우철 서울시립대 교수는 “교부금 지급을 학령인구 변화 추이를 반영하는 방식으로 전환해야 한다”며 “최소한 국회나 재정 당국이 지방 이전 재원을 심사할 수 있어야 한다”고 지적했다.