정부가 추진 중인 ‘집회 및 시위에 관한 법률’ 개정과 관련해 전문가의 대부분은 불법 집회에 대한 처벌 수위를 높여야 한다고 주장했다. 불법 집회가 시민의 권리를 침해한다는 이유에서다. 전문가들은 불법 집회 전력이 있는 단체에 대해서는 집회를 금지시키고 처벌을 강화해야 한다고 목소리를 높였다.

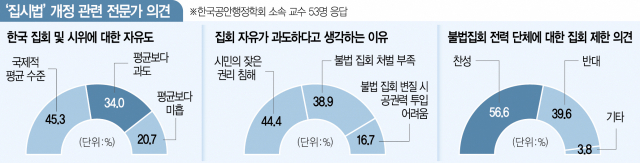

3일 서울경제신문이 한국공안행정학회에 의뢰해 실시한 ‘집시법 개정 관련 설문 조사’에 따르면 이 학회 소속 교수 53명 가운데 18명(34%)은 “우리나라의 집회 자유도가 국제적 평균보다 과도하다”고 답했다.

집회의 자유가 과하다고 지목한 이유로는 ‘집회가 시민의 권리를 침해하고 있다’는 응답이 44.4%(8명)로 가장 높았다. 불법 집회에 대한 처벌이 부족하다는 의견이 38.9%(7명), 불법 집회 변질 시 공권력 투입이 어렵다는 답변이 16.7%(3명)로 뒤를 이었다.

불법 집회 전력이 있는 단체에 대해서는 집회를 불허해야 한다는 의견이 56.6%(30명)로 과반수를 차지했다. 집시법 5조 1항에 명시된 대로 ‘집단적인 폭행·협박·손괴·방화 등으로 공공의 안녕과 질서에 직접적인 위협을 끼칠 것이 명백한 집회 또는 시위’는 금지해야 한다는 주장이다.

이에 대해 한상철 광운대 교수(범죄학 박사)는 “집회 참여자는 소수이고 불법 집회로 소음과 교통, 질서 차원에서 불편을 많이 겪는 국민들은 다수이니 다수 입장을 고려해 경찰이나 국가 차원의 대응 매뉴얼을 만들어야 한다”고 말했다. 이어 “미국과 일본 등 선진국은 불법 집회에 대해 공권력이 강력하게 작동하고 있는 반면 대한민국은 그동안 집회에 너무 온화하게 대응한 측면이 있다”면서 “국민들 사이에서 대응에 대한 지탄이 있어도 법적으로 강하게 대응해야 불법 집회가 완화될 것”이라고 밝혔다.

전문가의 대부분이 불법 집회에 강경한 태도를 보인 것과 달리 야간 집회에 대해서는 제한 없이 허용해야 한다고 주장했다. 현재 여당에서 야간 집회를 금지시키려는 움직임과 반대되는 목소리다. 설문 결과 전문가의 60.4%(32명)가 “야간 집회 제한은 헌법에서 보장한 집회 결사의 자유를 제한할 수 있어 신중해야 한다”고 답했다. 특히 익명을 요청한 한 교수는 “집회 및 시위의 주체가 주간에 생업에 종사해야 하는 이유로 야간에만 모여 의사를 표현할 수밖에 없는 경우가 많다”면서 “야간 집회 제한 시도는 권력을 가진 강자의 횡포”라고 주장하기도 했다. 국민의 행복추구권 등을 고려해 야간 집회에 대한 제한이 필요하다고 응답한 이들은 39.6%(21명)에 그쳤다.

경찰의 살수차 재도입 주장에 관해서도 절반 이상이 부정적 의견을 보였다. 설문 조사에 응답한 53명 중 52.8%(28명)는 공권력의 물리적 개입은 최소화해야 하므로 시대에 역행한다고 밝혔다. 윤희근 경찰청장이 불법 집회 엄정 대응을 주문하면서 경비 인력에게 특진을 약속한 일에 대해서는 전체 중 51%(27명)가 “집회 시 불필요한 물리적 충돌을 유발할 수 있다”고 답했다.

이에 대해 김도우 경남대 교수는 “경찰과 집회 주체 측 간 신뢰 관계가 형성돼 있는 선진국은 경찰이 ‘해산하라’고 요구하면 집회 측이 불법 행위를 했다는 사실을 인지하고 불이익을 받지 않기 위해 해산한다”면서 “반면 우리나라 경찰은 이런 신뢰 관계가 전혀 없이 진압과 특진만 강조하고 있어 후진적”이라고 평가했다.