한국전력(015760)은 지난해 ㎾h당 평균 155.5원에 전기를 사서 120.51원에 판매했다. 전기를 팔 때마다 ㎾h당 35원씩 손해를 봤다는 뜻이다. 이미 2021년 2분기부터 러시아발 가스난이 확산하면서 국제 에너지 가격이 폭등했지만 문재인 정부는 ‘탈원전에 따른 요금 청구’라는 비판 여론을 의식해 전기요금 인상을 줄곧 외면했다. 대폭 인상이 불가피했던 지난해 1분기에도 요금을 동결하면서 3월 대선 이후인 4월과 10월로 인상을 미뤘다.

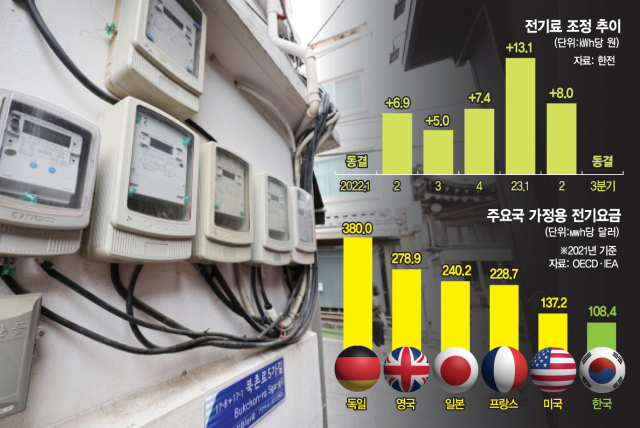

그 결과 문재인 정부 5년간 전기요금 인상은 단 한 번에 그쳤고 그나마 윤석열 정부가 출범한 지난해 5월 이후 올 2분기까지 총 네 번 인상이 이뤄졌다. 이번 정부 들어 단기간에 ㎾h당 40.4원이 올랐지만 40조 원이 넘는 한전의 누적 적자, 에너지 수입 단가 급등에 따른 15개월(2022년 3월~2023년 5월) 연속 무역 적자라는 부작용으로 귀결됐다.

그나마 이런 전기료 인상 흐름도 내년 4월 총선 탓에 끊겨 버렸다. 정부는 최근 올 3분기 전기료를 동결한다고 밝혔다. 미국 통화 당국이 물가를 잡기 위해 한 번에 금리를 0.75%포인트 올리는 ‘자이언트스텝’을 밟는 것과 같은 충격요법이 필요하지만 정치 논리에 전기료는 반짝 인상에 그칠 판이다.

전문가들은 정치 개입이 수시로 이뤄지는 이런 식의 전기료 결정이 에너지 빈국의 에너지 과소비를 낳고 갈수록 저전력을 요구하는 산업 흐름에도 역행해 중장기적으로 우리 기업의 경쟁력을 하락시킬 수 있다고 경고한다. 실제 산업통상자원부에 따르면 전력소비량이 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 4위로 최상위인 우리나라가 ‘한전 경영 정상화 방안’대로 전기료를 ㎾h당 51.6원 올렸다면 지난해 전력소비는 15.2% 줄고 무역 적자도 124억 달러 감소했을 것으로 추산된다. 정연제 서울과기대 에너지정책학 교수는 “지난해 전기료 인상 요인이 발생했을 때 진작 ‘자이언트스텝’ 식 인상을 했어야 하는데 지금 전기료를 나눠서 올리니 올여름 갑자기 ‘냉방비 폭탄’ 이야기가 나오고 소비자들도 혼란스러워 하는 것”이라며 “올해 안에 전기료를 51원 올린다는 계획대로 갔어야 하는데 총선 등으로 내년 2분기까지 인상은 물 건너간 것 같아 우려된다”고 지적했다.

현 수준의 전기료는 우리나라의 높은 전력소비량을 획기적으로 줄이기에는 턱없이 부족하다는 게 전문가들의 공통된 목소리다. 이는 전기요금 인상과 실제 에너지 수요를 비교해 봐도 잘 드러난다. 한전은 지난해 10월 전기료를 ㎾h당 7.4원 인상하기로 결정했는데 당월 전력소비량은 오히려 전년 대비 1.2% 늘었다. 올 초 전기료가 ㎾당 13.1원 인상된 뒤에도 1월 전력소비량은 전년 대비 2.9%, 2월은 0.7% 증가했다. 전력소비량은 3월에 들어서야 3.8% 줄어들며 감소세로 바뀌었다. 코끼리 비스킷 수준의 인상으로는 에너지를 바라보는 사회적 인식의 극적 변화를 유인할 수 없다는 의미다.

이는 겨울 난방비 폭탄의 충격으로 국내 도시가스 소비량이 대폭 줄어든 것과도 확연히 대조된다. 지난해 10월 도시가스요금이 MJ당 15.9% 오른 19.69원으로 결정된 직후에는 특별한 반응이 없었지만 날씨가 추워져 난방비 폭탄이 현실화하자 도시가스 소비량은 올 1월 3.0% 줄었다. 이후 2월(-12.0%), 3월(-16.3%), 4월(-15.1%)에도 이런 추세는 지속됐다.

전문가들은 특히 전기료에 원가 인상 요인을 충분히 반영할 수 있도록 전기료 결정 방식을 바꿔야 한다고 조언한다. 현재 한전은 연료비연동제에 따라 전기료를 ㎾h당 분기 기준 ±3원, 연간 기준 ±5원씩 조정할 수 있다. 지난해에는 1분기에만 ㎾h당 33원의 연료비 인상 요인이 발생했지만 연료비연동제의 제한된 조정 폭으로는 이를 제대로 반영할 수 없었다. 조영탁 한밭대 경제학 교수는 “금융통화위원회가 금리를 한 번에 급격히 올려도 정치적인 논란이 발생하지 않는 것은 정부와 독립된 기구이기 때문”이라며 “연료비연동제의 조정 폭을 유연하게 고치되 전기료 결정 거버넌스가 독립돼야 연동제가 제대로 작동할 수 있을 것”이라고 말했다.