소의 젖인 원유(原乳) 가격 인상을 앞두고 국내 유가공 업계가 시름하고 있다. 저출산 여파로 흰 우유 소비량이 감소한 가운데 낙농가로부터 사 오는 원유값마저 오르면 수익성 악화가 불가피하기 때문이다. 올해 원유값은 ℓ당 적게는 69원에서 많게는 104원 오를 예정이다. 최저 수준인 69원만 올라도 인상률은 6.9%로 역대 최대다. 유가공 업체들은 원유값 인상이 시간문제인 만큼 인상분을 고려해 미리 계산기를 두드리는 한편 장기적 관점에서 사업 다각화에도 속도를 내고 있다.

역대 최대폭 인상 기정사실

1ℓ 흰우유값 3000원 넘을수도

유제품·커피·빵값 줄인상 불가피

1ℓ 흰우유값 3000원 넘을수도

유제품·커피·빵값 줄인상 불가피

24일 농림축산식품부에 따르면 낙농가와 유가공 업체로 구성된 낙농진흥회는 다음 달부터 적용할 원유값 인상 폭을 결정하기 위해 이날 제10차 협상을 벌였으나 끝내 합의에 도달하지 못했다. 낙농진흥회는 지난달부터 ℓ당 69~104원 사이에서 원유값 인상 폭을 결정하기 위한 협상을 진행해왔다. 유가공 업체는 우유 수요 감소에 따른 인상 폭 최소화를, 낙농가는 경영 악화에 따른 최대치 인상을 각각 주장하며 의견 차이를 좁히지 못한 것으로 전해졌다.

만약 협상이 새 원유값 적용 시점인 다음 달을 넘길 경우 낙농가는 가격 인상분을 소급 적용해 유가공 업체에 청구할 수 있다. 지난해에도 8월을 넘겨 10월에 원유값 인상 폭 협상이 타결됐는데 8~10월에 올리지 못했던 인상분을 10~12월에 ℓ당 3원씩 추가로 청구한 바 있다. 낙농진흥회에 따르면 올해 5월 기준 하루 우유 생산량은 3716톤이다. 6.9%만 인상돼도 하루 우유 생산 원가가 2억 5000만 원 이상 뛰는 셈이다.

유가공 업체가 낙농가로부터 사 오는 원유값은 낙농가의 생산비에 연동해 오른다. 생산비가 오를수록 원유 가격도 따라 오르는 구조다. 지난해 우유 생산비는 ℓ당 958.71원으로 전년 대비 13.7% 올랐다. 농식품부 관계자는 “국내는 젖소의 먹이를 수입에 의존하기 때문에 생산비가 외국에 비해 높을 수밖에 없다”고 설명했다. 다만 정부는 그동안 농가 생산비 상승분의 90~110%를 원유 가격에 반영했지만 올해부터는 마시는 우유인 음용유와 치즈 등을 만드는 가공유를 별도로 구분하는 ‘용도별 차등가격제도’에 따라 상승분의 60~90%만 적용하기로 했다. 이에 따라 올해 원유값 인상 범위는 기존 ℓ당 104~127원에서 69~104원으로 낮아졌다.

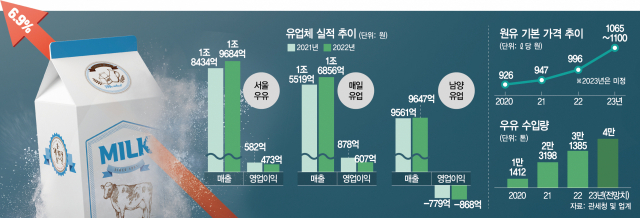

그러나 여전히 유가공 업체의 부담은 큰 상황이다. 올해 예고된 원유값 인상률이 역대 최대이기 때문이다. 2020년 ℓ당 926원이었던 원유 가격은 2021년 947원, 지난해 996원으로 오른 뒤 올해 8월부터는 1000원을 넘어설 것으로 전망된다. 증권 업계에 따르면 매일유업과 빙그레는 매년 각각 5000억 원, 1600억 원어치의 원유를 매입한다. 최저 인상률인 6.9%를 적용해도 각각 345억 원, 110억 원의 추가 부담 요인이 발생하는 것이다. 지난해 매일유업의 영업이익은 607억 원이다.

'1위' 서울우유 영업익 13% 하락

2026년엔 '유제품 무관세' 예고

벼랑끝 유업계, 사업다각화 속도

2026년엔 '유제품 무관세' 예고

벼랑끝 유업계, 사업다각화 속도

원유값 인상은 흰 우유 가격 인상으로 이어진다. 우유 소비량 감소에 실적이 나빠진 유가공 업체들이 “손해 보는 장사를 할 수 없다”며 제품값 인상에 나서기 때문이다. 업계 1위 서울우유협동조합의 지난해 매출은 1조 9684억 원으로 전년 대비 6.7% 증가했지만 영업이익은 13.4% 줄어든 473억 원에 그쳤다. 지난해 원유값이 947원에서 996원으로 5.1% 인상되자 서울우유는 흰 우유 1ℓ 가격을 6.6% 인상했다. 대형마트 판매 가격은 2700원대에서 2800원대로 뛰었다. 올해 서울우유가 7% 이상 가격을 인상할 경우 1ℓ짜리 흰 우유 판매가는 3000원을 넘어서게 된다. 커피와 빵·아이스크림 등 우유를 원재료로 사용하는 식품 가격도 줄줄이 오를 것으로 우려된다.

여기에 2026년부터 미국과 유럽 간 자유무역협정(FTA)에 따라 유제품 무관세가 시행되면 국산 우유의 입지는 더 좁아질 것으로 예상된다. 관세청에 따르면 지난해 폴란드 등에서 들여온 우유 수입량은 3만 1385톤으로 2020년 1만 1412톤에서 2년 만에 3배가량 급증했다.

벼랑 끝에 몰린 유가공 업체들은 서둘러 사업 다각화에 나서고 있다. ‘헬시 플레저’ 열풍에 수요가 급증한 단백질 음료가 대표적이다. 매일유업의 ‘셀렉스’ 연 매출은 1000억 원대로 흰 우유(3000억 원대) 매출을 빠르게 쫓고 있다. 서울우유는 치즈를 활용한 조각 피자 등 간편식 시장에 진출했고 남양유업은 북유럽 귀리를 사용한 식물성 음료인 ‘오테이스티’를 내놓았다. 유가공 업계 관계자는 “제품 특성상 수출도 어려워 더 이상 흰 우유만으로는 수익을 낼 수 없는 구조”라며 “사업 체질을 바꾸기 위한 움직임은 더욱 빨라질 것”이라고 말했다.