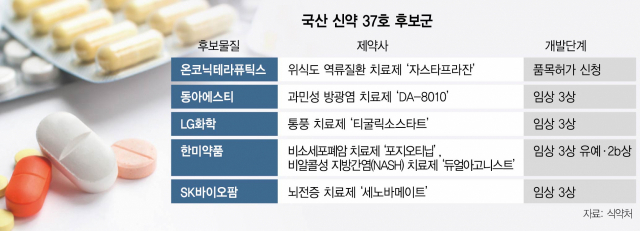

코로나19에도 꾸준히 신약 배출 소식을 전했던 제약·바이오 업계가 올해는 반년이 지나도록 감감 무소식이다. 작년 11월 대웅제약의 당뇨병 치료제 ‘엔블로정’의 뒤를 이을 ‘37호 신약’ 소식이 들리지 않는다. 잠재적 후보군에는 온코닉테라퓨틱스의 위식도 역류질환 치료제, 동아에스티(170900)의 과민성 방광염 치료제, 한미약품(128940)의 비소세포폐암 치료제와 비알콜성지방간염(NASH) 치료제, SK바이오팜(326030)의 뇌전증 치료제 등이 거론된다. 하지만 아직 임상 3상이 마무리 되지 않았거나 해외 출시 이후 국내 허가 일정이 정해지지 않은 만큼 당분간 국내 신약 공백이 예상된다.

31일 제약업계에 따르면 매년 1~2개씩 성과를 보였던 국산 신약 개발이 공백기를 맞았다. 2021년 4개, 2022년 2개의 신약이 나왔지만 올해는 신약으로 품목허가를 받는 의약품이 아예 없을 가능성까지 제기되고 있다. 신약 품목허가에는 약 1년이 걸리는데 아직 신청한 곳이 없다. 게다가 신약 개발에 가장 근접한 임상 3상을 진행 중인 의약품 142개의 대부분이 개량신약이거나 바이오시밀러다.

임상 3상에 3~5년이 걸리는 점을 감안하면 2년 이상 신약이 나오지 않을 수도 있다는 분석이 나온다. 제약업계 관계자는 “최근 몇 년간 제약·바이오업계가 연구개발(R&D) 성과를 많이 냈다”며 “당분간은 다음 신약을 준비하는 기간이 될 수도 있다”고 말했다.

임상계획상 가장 빠른 신약 후보물질은 제일약품(271980)의 관계사 온코닉테라퓨틱스의 P-CAB 계열 위식도 역류질환 치료제 후보물질인 자스타프라잔(JP-1366)이다. 지난 6월 식품의약품안전처에 품목허가 승인을 신청했고 내년 출시가 목표다. 자스타프라잔이 품목허가를 받으면 제일약품의 첫 신약이자 국내에서는 4번째 P-CAB 계열 치료제가 된다. 동아에스티 과민성 방광염 치료제 DA-8010이 뒤를 바짝 쫓고 있다. 임상계획에 따르면 동아에스티는 내년 상반기 3상을 마무리할 예정이다.

LG화학(051910)의 통풍 치료제 티굴릭소스타트는 2025년 12월 임상이 마무리될 전망이다. 한미약품의 비소세포폐암 치료제 포지오티닙은 3상이 유예된 상태지만 임상을 재설계해 재개할 방침이다. 비알콜성 지방간염(NASH) 치료제 듀얼아고니스트는 2b상 속도를 높이고 있다.

국내에서 신약 개발 소식이 뜸한 이유는 코로나19 이후 자금 조달이 어려워지면서 임상시험이 지연됐기 때문이다. 통상 임상 3상에는 2000억 원 가량이 든다. 때문에 국내 제약·바이오사가 처음부터 끝까지 임상시험을 진행하기보다는 해외로 기술 수출한 물질이 많다. 임상 진행이나 품목허가 일정이 파트너사에 좌우되는 일도 다반사다. 제약·바이오사들이 상대적으로 규모가 작은 국내 시장보다 처음부터 해외 시장을 노리고 미국 식품의약국(FDA) 허가를 신청하는 경우도 많다. SK바이오팜 뇌전증 치료제는 미국에 성공적으로 출시했지만 국내 품목허가 일정은 정하지 않았다. 종근당(185750) 요독성 소양증 치료제 CKD-943는 미국에서 3상을 진행 중이다.

여재천 한국신약개발연구조합 상근이사는 “코로나19로 임상 인력들이 코로나19 백신·치료제 개발에 쏠리고 공장 실사 등이 어려워지면서 임상이 지연된 측면이 있다”며 “국내 제약·바이오사들이 더 이상 국내 시장에 머무르지 않고 해외에 먼저 나가려는 전략 변화도 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.