유대인 대량 학살을 방조한 독일 나치 아돌프 아이히만의 재판을 지켜보며 정치철학자 한나 아렌트는 성실하고 평범해 보이는 그의 잔학행위를 ‘악의 평범성’이라는 개념으로 정의한 바 있다. 악은 특별한 무엇인가가 아니라 우리의 평범한 일상에서 비집고 자라나는 성질을 갖고 있다는 것이다. 미국의 심리학자 밀그램은 평범한 사람들이 권위에 복종해서 타인에게 아무렇지도 않게 고통을 주는 바로 그 ‘악의 평범성’을 사례 연구를 통해 입증했다고 알려져 있다.

그러면 한국과도 아픈 역사를 갖고 있는 일본 제국주의는 어떨까. 상상할 수 없는 잔혹한 짓을 한 군국주의 일본 전범들도 나치의 하수인들처럼 평범한 사람들이었을까.

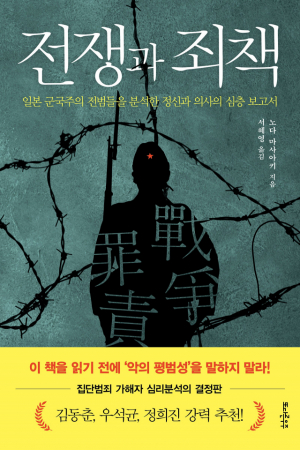

신간 ‘전쟁과 죄책’은 일본의 정신과의사인 저자가 제2차 세계대전에 참전했던 ‘전범’ 군인들의 잔혹한 폭력과 이후 수십년 동안 이를 반성하면서 또 반전운동에도 나서는 과정을 묶은 것이다. 저자는 일본은 앞서 독일과는 다르다고 말한다. 잔혹성의 원인이 달랐고 때문에 결과적으로 과거청산이 안됐고 여전히 이웃에 대한 반성도 공감도 없는 현재를 만들어냈다는 것이다.

저자가 책에서 지적해 비난하는 것은 일본 사회와 문화다. 독일처럼 권위에 복종하는 개개인 차원의 심리 문제가 아니라 천황제 아래 수직적인 위계질서 속에서 인간을 도구화하며 감정을 마비시키는 시스템을 문제로 제기한다. 저자는 “어릴 때부터 경쟁에 몰아 넣고 선망과 굴욕의 경계에서 공격성을 고조시켜 그것을 조직의 힘으로 바꾸는 일본식 매커니즘이 학살을 일으켰고 지금까지 이를 정당화하고 있다”고 말했다.

저자들에 따르면 군인들은 어려서부터 가족 속에서, 마을에서, 학교에서 천황제 이데올로기에 세뇌당하며 ‘군국소년’으로 길러졌다. 정체성이 형성될 때분터 천황과 국가를 위해 모든 것을 희생시키는 강자의 논리를 내면화했다. 결과적으로 효율과 타산의 관점으로만 인간을 대하게 되었다.

책에서 중일전쟁 전선에 동원됐던 도미나가는 포로를 참수하라는 명령을 받고 살인을 저지르면서도 동료와 부하들 앞에서 볼썽사납지 않게 보이는 데만 급급한다. 군의관으로서 생체 해부를 하게 된 유아사 역시 ‘실습 재료’가 된 중국인 농부에 대한 동정심보다는 동료들 앞에서 체면이 깎이지 않는데만 집착한다.

사랑이 넘치는 가정에서 자란 선량한 청년 쓰치야는 만주국 헌병 업무를 가난을 탈출하고 출세할 수 있는 통로로 인식하고 결국 ‘고문의 달인’으로 바뀐다.

저자가 인터뷰한 사람들은 그나마 자신들의 과거에 반성하고 이를 회개하며 세상을 바꾸기 위해 노력하는 사람들이다. 하지만 훨씬 더 많은 전범들은 깨우침도 없이 자신의 행동을 변명한 채 경제우선의 일본사회에서 한자리를 차지하고 지금껏 이어져 왔다. 저자는 이에 대해 “군국주의를 추구하던 군인들이 물질주의를 추구하는 회사인간으로 변모했다”고 일갈한다.

물론 이의 영향은 지속적이었고 또 악화됐다. 과거를 뉘우친 독일사회가 유럽의 일원으로 다시 받아들여졌고 통일까지 이루며 글로벌 지도국가가 됐다. 반면 일본은 중국이나 한국 등과 끊임없이 충돌하며 그 정치와 경제의 규모에 맞는 역할을 보여주지 못하고 있다.

일본 사회 내부에도 해악을 끼치고 있다. 대다수가 잘못에 대해 책임지지도 않고 반성이 없을 뿐만 아니라 다음 세대의 비판도 억압하면서 일본의 사회구조는 점점 경직돼 가고 모순으로 가득 차게 됐다는 것이다.

저자 자신의 부친도 중일전쟁에 군의관으로 참전했지만 역시 가혹행위 여부에 대해서는 입을 다물었다고 한다. 부친의 이야기를 계기로 다른 노병들을 조사하고 결국 과거와 현재의 일본의 성격을 분석해냈다. 1만9800원.