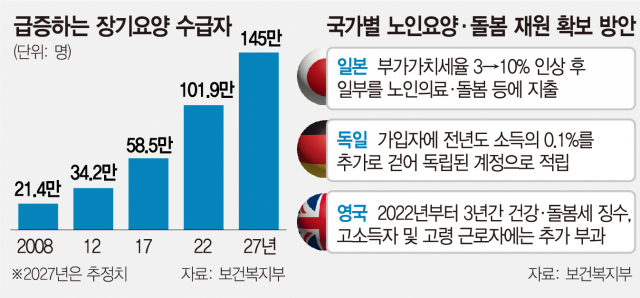

정부가 사유지나 건물을 소유하지 않고도 10인 이상의 노인요양시설을 설치할 수 있게 하는 방안을 본격 추진한다. 토지를 소유하거나 공공임차를 해야만 시설을 설립하도록 한 현행 제도를 대폭 완화하는 것으로 고령화로 늘어나는 시설 수요에 빠르게 대응하기 위한 조치다. 또 독일처럼 장기요양보험 적립금 일부를 별도로 관리해 장기요양보험의 재정 건전성을 강화하기로 했다.

17일 보건복지부는 ‘제3차 장기요양기본계획’을 통해 올해부터 2027년까지 장기요양보험 운용 방향을 제시했다. 가장 눈에 띄는 것은 10인 이상의 노인요양시설을 설치하기 위한 문턱을 낮추겠다는 대목이다. 현재 노인복지법 시행규칙에 따르면 10인 이상의 노인요양시설을 세우려는 자는 반드시 해당 토지와 건물을 소유해야 한다. 시설의 잦은 개·폐업을 막고 노인의 주거 안정성을 확보하기 위한 조치다.

그런데 이 시행규칙을 개정해 임대만으로도 요양시설을 설치할 수 있도록 하는 방안을 단계적으로 추진한다는 것이다. 정부의 이런 정책 방향 전환은 고령화로 인한 노인 인구 급증으로 시설 수요가 가파르게 늘어나는 것이 영향을 준 것으로 보인다. 임대를 활용한 시설 설립 허용은 요양 서비스 산업 진출을 원하는 보험 업계의 오랜 숙원이었다. 토지 및 건물 소유에 대한 의무가 사라지면 요양시설 설립을 위한 초기 비용이 줄어 부담을 한층 덜 수 있기 때문이다. 다만 기존 사업자와의 형평성 등을 이유로 정부는 정책 추진에 신중했지만 이번에 전향적인 입장을 내놓았다. 특히 고학력·고소득이 많은 신(新)노년층이 많아져 도심·1인실 등 양질의 요양 서비스에 대한 수요가 커지는 점도 이번 결정의 배경으로 꼽힌다. 복지부 관계자는 “특정 지역에 일정 규모 비영리법인 등을 조건으로 민간 임차를 허용하는 방안을 우선 검토할 것”이라며 “주거 안정성 등 일각에서 제기되는 부작용을 막기 위한 제도적 장치도 함께 살펴보겠다”고 말했다.

장기요양보험의 재정 건전성을 높이기 위해 일명 미래준비금을 조성하는 방안도 검토된다. 장기요양보험 적립금 일부를 별도로 관리해 투자 등을 통해 운용 수익률을 높이겠다는 뜻이다. 베이비붐 세대가 초고령 인구에 진입할 때 보험 재정이 급격히 나빠지는 상황을 막기 위해서다. 실제 독일은 2015년부터 20년간 전년도 소득의 0.1%를 걷어 기존 장기요양보험재정과 별도로 관리하고 있다.

안정적인 재원 확보를 위해 적정 수준의 보험료율와 국고 지원 비율(현재 20%)을 검토한다는 계획도 발표했다. 한국의 ‘소득 대비 보험료율(2020년 기준)’은 0.68%로 일본(1.52~1.57%), 독일(3.05~3.30%)에 비해 작다. 이기일 복지부 1차관은 “고령화 속도, 국민 부담, 재정 여건 등을 종합적으로 고려해 결정한 적절한 보험료율을 9월께 장기요양위원회에서 발표하겠다”고 말했다.