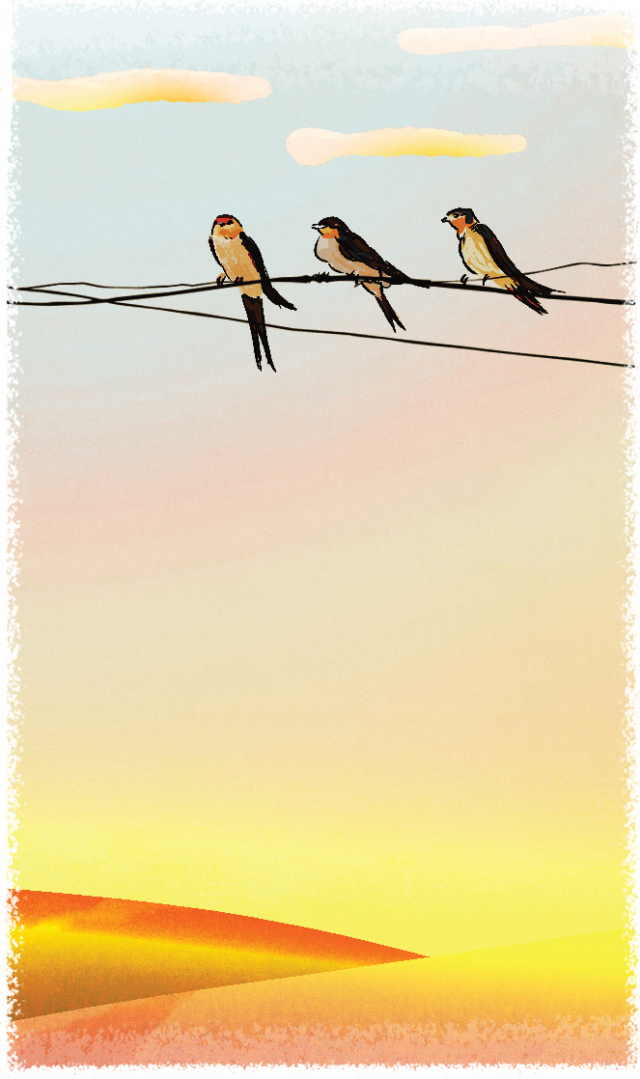

현관문 앞에 똥을 누는 제비, 밉지 않다 유월 초 땅거미 질 무렵이면 찾아와 자고 가는 제비 반갑기만 하다 아내는 저녁이면 “제비야 잘 자~” 아침이면 “제비 잘 잤어?” 손주들에게 말하듯 한다 제비 역시 알아들은 듯 고갯짓을 한다 어미 품 벗어나 허해서일까 현관 전깃줄에 앉아 몸을 밀착시키는 제비 세 마리, 나란히 같은 쪽에 머리를 두고 있다 가끔 돌아앉아 반대쪽에 머리 두는 녀석도 있지만 서로의 몸 닿는 일 잊지 않는다 어느 날 불현 듯 이 집을 벗어나 낯선 처마 밑을 떠돌겠지 희귀종이 되어가고 있기 때문일까 밤똥 참지 못하는 제비에게 눈길 주는 이 많다

현관문 앞에 똥을 누는 제비가 밉지 않다니, 땅거미 질 무렵이면 찾아와 자고 간다니, 지아비 앞에서 아내가 조석으로 ‘잘 자~’ ‘잘 잤어?’ 문안 인사를 한다니 깜짝 놀랐다. 제비는 없고 제비족만 있다는 서울에 살아서 그렇다. 제비는 빈집에는 살지 않는단다. 사람이 살아야 천적이 둥지를 넘보지 않는 것을 알기 때문이다. 호모사피엔스를 경비원으로 고용한 제비들, 그들도 해충을 잡아먹어 농사를 도와준다. 오래된 공생, 언제까지 이어질까. <시인 반칠환>