지구의 환경오염은 날로 심각해져가고 있다는 것은 누구나 잘 알고 있고, 이에 전세계 모든 국가들이 나서 환경오염 방지를 최우선 과제로 삼고 있습니다.

환경오염의 원인은 여러 가지가 있지만 그 중에서도 쓰레기가 주범으로 꼽힙니다. 지금 온통 지구촌은 이 문제로 골머리를 앓고 있죠. 그런데 지구 뿐 아니라 우주 쓰레기도 우리 지구를 위협하고 있다는 것을 아시나요?

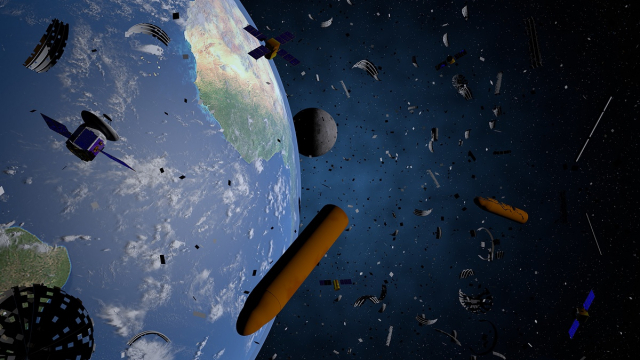

우주 쓰레기는 지구 궤도에 떠 있는 인공물체를 말합니다. 정확히는 우리가 쏘아 올린 인공위성 중 수명이 다 돼 작동하지 않거나 인공위성끼리 충돌해 생긴 파편들입니다.

1957년 소련(현 러시아)이 최초로 ‘스푸트니크 1호’ 인공위성을 발사한 후 그 동안 인류가 쏘아올린 인공위성은 8000여개이며, 지구위에 떠 있는 1cm 이상 크기의 우주 쓰레기는 90만개 정도 됩니다. 1cm 이하 크기까지 합하면 지구위 우주 쓰레기는 100조개가 넘을 것으로 과학자들은 추측하고 있습니다. 인류는 지구 뿐 아니라 우주에서도 쓰레기를 만들고 있는 셈이죠.

우리나라를 비롯해 세계 각국이 앞으로 더 많은 인공위성을 쏘아 올릴 계획이어서 우주 쓰레기는 더 늘어날 것입니다.

우주 쓰레기가 문제가 되는 것은 가끔 지구로 추락해 인명피해를 낼 수도 있기 때문입니다. 또 우주 쓰레기는 초속 7~11km로 움직여 우주선과의 충돌하면 큰 피해를 입을 수 있고, 지구의 기압을 변화시킬 수도 있죠.

특히 우주 쓰레기에는 독성이 강한 로켓 연료의 잔류물과 우주에서 받은 방사선 등이 묻어 있어 지구로 떨어지면 환경과 생태계까지 파괴할 수 있습니다.

그래서 유럽우주국ESA)과 미국 항공우주국(NASA·나사)은 우주 쓰레기를 수거할 수 있는 방안을 연구하고 있는데요, 이런 노력은 반드시 필요하지만 우주 쓰레기를 만들지 않도록 하는 게 더 중요합니다.

미국의 경우 최근에는 우주 쓰레기를 만드는 업체에 처음으로 벌금을 부과하면서 우주 환경 문제에 적극적으로 대처하고 있습니다.

이달 초 미 연방통신위원회(FCC)는 “미국의 위성·케이블 방송사인 디시 데트워크가 구형 위성을 현재 사용 중인 위성들과 충분히 격리하지 못했다”며 15만 달러(약 2억원)의 벌금을 물렸습니다.

문제가 된 위성은 디시 네트워크가 2002년 쏘아 올린 에코스타-7 위성인데 지구 표면에서 3만6000㎞ 높이에 있는 정지 궤도에 처음 올려졌습니다.

디시 네트워크는 이 위성을 299㎞ 더 멀리 보낼 계획이었지만 2022년 위성 수명을 다할 때까지 연료 손실로 122㎞ 보내는 데 그쳤습니다.

결국 우주 쓰레기로 전락한 에코스타-7은 현 궤도에서 다른 위성과의 충돌 위험을 안고 지구 주위를 계속 떠돌고 있는 실정입니다.

로얀 에갈 FCC 집행국장은 “위성 운영이 더욱 보편화되고 우주 경제가 성장함에 따라 위성 업체들이 관련 규정을 지켜야 한다”며 “이번 벌금 부과가 우주 쓰레기 발생을 억제할 획기적 해법이 될 것이다”고 평가하기도 했습니다.

지구는 우주에 속해 있습니다. 우주가 병들면 결국 지구도 병들게 됨을 인지하고 있어야 합니다.