한국을 넘어 세계 시장에서도 현대자동차의 위상은 공고하다. 최근에는 미래 산업인 자율주행차 산업뿐 아니라 중동으로 눈을 돌리는 등 새로운 신화를 구축하기 위한 확장을 거듭하고 있다. 그러나 처음부터 한국이 자동차 강국이었던 것은 아니다. 기존 강자들이 자리 잡고 있던 자동차 시장에서 한국은 막 출발한 후발주자에 불과했다. 현대자동차도 세계에서 가장 가난한 나라였던 한국에서 막 성장하려는 기업에 지나지 않았던 사정은 마찬가지였다. 미약했던 시작을 창대하게 키웠던 순간은 1960년대 말, 울산만 매립지의 한 공장에서 미래에 대한 꿈을 품고 있던 엔지니어에게서 비롯됐다. 자동차 연구 개발의 마에스트로로 꼽히는 저자 이충구가 그 장본인이다.

서울대학교에서 자동차공학을 전공한 후 1969년 현대자동차에 입사한 저자는 현대자동차의 ‘포니’ 개발을 주도적으로 이끌어간 것으로 유명하다. 포니는 현대자동차의 첫 헤리티지 브랜드이자 한국 최초의 고유 모델이다. 역사 속으로 향한 지 오래된 이름이지만 아직도 포니를 추억하는 중장년층은 수두룩하다. 그들에게 포니는 한국이 나아가야 할 방향을 상징하는 증표와도 같았다. 지난 6월부터 이달 8일까지 현대자동차가 ‘포니의 시간’이라는 이름으로 전시회를 연 것은 이 같은 상징성 덕분이다. 기대보다 열띤 호응 끝에 전시는 기존 계획보다 2개월 연장되기도 했다.

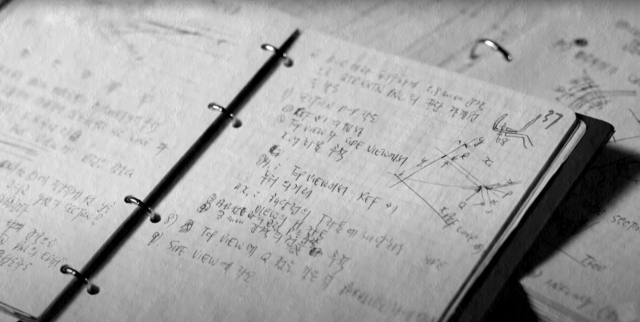

그런 포니를 개발하기까지 저자는 다양한 위기와 행운을 거쳤다고 전한다. 1960년대 말 자동차 고유모델 개발이라는 임무를 받고 유럽으로 떠난 그가 당시 그곳에서 “과학과 기술, 예술과 인문의 결정체”인 자동차의 신세계를 마음껏 호흡한 후 돌아올 수 있던 것. 당시 프로젝트에서 막내였던 그는 그는 아내의 출산 소식과 겹쳐 정신이 없는 상황 속에서도 ‘이대리 노트’를 통해 현장에서 한국이 배워야 할 점을 빼곡하게 정리하기도 했다. 이때의 경험은 30년 간 현대자동차의 신차 개발을 전두지휘하는 원동력이 됐고, 후배들에게는 개발의 방향을 알려주는 지침서로 자리잡았다.

포니를 선보임과 동시에 한국은 전 세계에서 16번째로 자동차 고유모델을 생산한 국가가 됐다. 단 27개월 만에 노하우와 기술을 터득해 와 얻은 값진 성과였다. 현대자동차는 부품의 고장 등 여러 시련을 겪기도 했지만, 성장과 혁신을 거듭한 끝에 1990년대에는 기술독립 선언을 하기에 이른다. 이제부터는 고유의 기술로 세계 시장과 승부하겠다고 선언한 것이다. 포니 이후 쏘나타, 그랜저, 아반떼, 에쿠스 등 아직도 차도 위를 달리는 35종의 자동차들이 그와 함께 탄생했다. 이제 폭발적인 성장의 시대는 저물어가지만, 저자는 포니의 정신은 여전히 우리 곁에 살아있다고 말한다. “엔지니어의 첫 번째 덕목은 자신이 아는 것과 모르는 것을 분명히 구분해 말하는 것”이라는 그의 조언이 후배 엔지니어들에게 지속해서 의미를 가지는 이유다. 1만 8000원.