정부가 공매도를 전면 금지한 첫날 투자자 예탁금이 3조 원 가까이 급증한 것으로 확인됐다. 첫날 자금 흐름만 보면 2020년 코로나19 사태 당시 공매도를 전면 금지했을 때와 유사한 모습이어서 개미 군단의 ‘컴백’ 여부가 시장의 주목을 끌 것으로 전망된다. 역대 세 번째 공매도 전면 금지를 단행한 코로나19 시기 초저금리까지 가세해 투자자 예탁금은 37조 원대에서 1년여 만에 77조 원대로 40조 원 넘게 불어났고 코스피지수를 3000 선까지 밀어 올렸다. 하지만 증시의 최대 변수인 시중금리가 현재 코로나19 팬데믹 당시와는 비교할 수 없을 만큼 급등해 공매도 금지 효과가 단발성에 그칠 수 있다는 관측도 나온다.

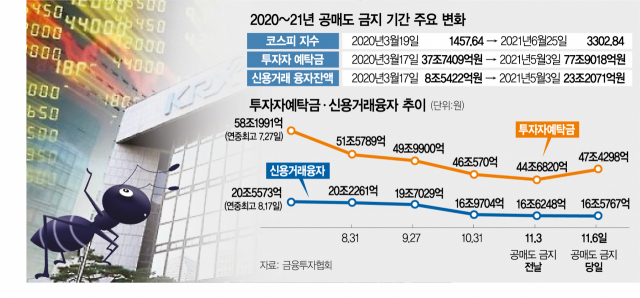

7일 금융투자협회에 따르면 공매도 전면 금지 첫날인 6일 투자자 예탁금은 47조 4298억 원으로 집계됐다. 공매도 금지 직전 거래일인 3일 44조 6820억 원에 비하면 2조 7478억 원 급증했다.

공매도 금지 첫날 대규모 개인 자금 유입 현황만 보면 2020년과 유사하다는 평가가 나온다. 2020년 3월 코로나19 사태 당시 공매도를 금지하자 개인 자금이 증시로 쏟아져 들어왔다. 공매도 전면 금지 전 거래일인 2020년 3월 16일만 해도 국내 증시 예탁금은 36조 7189억 원에 불과했다. 그러다 금지 당일인 3월 17일 하루 만에 1조 220억 원 증가한 37조 7409억 원까지 늘었다.

이후 공매도 전면 금지 조치가 끝나고 코스피200·코스닥150 종목에 한해 공매도를 부분 재개한 2021년 5월 3일 투자자 예탁금은 역대 최고치인 77조 9018억 원까지 치솟았다. 공매도가 금지됐던 1년 3개월 사이 투자자 예탁금이 40조 원 이상 불어난 것이다.

신용거래 융자잔액 증가 폭은 더 컸다. 2020년 3월 17일 8조 5422억 원에서 2021년 5월 3일 23조 2071억 원으로 3배 가까이 급증했다. 신용거래 융자잔액은 투자자 예탁금과 함께 증시 주변 자금으로 분류되는데 투자자가 주식을 살 목적으로 증권사에서 돈을 빌린 뒤 갚지 않은 금액이다. 한국은행이 기준금리를 0.5%까지 낮추면서 급증한 시중 유동성이 증시로 몰려들었던 것이다.

개인투자자 수도 급격히 늘어났다. 한국예탁결제원에 따르면 2020년 말 상장사 주식을 소유한 개인투자자는 910만 명에 불과했지만 2021년 말에는 1374만 명으로 한 해 사이 464만 명이 급증했다. 코스피지수는 2020년 3월 19일 1457.64에서 2021년 6월 25일 3302.84로 2배 넘게 올랐다. 외국인 빈자리를 개인이 채우며 증시를 밀어 올렸다는 분석이 나왔다.

다만 고금리 상황인 현시점에서 초저금리로 유동성이 넘쳤던 2020~2021년과 동일 선상에서 공매도 금지 효과를 비교할 수 없다는 지적에도 힘이 실린다. 박소연 신영증권 연구원은 “고금리 장기화 전망이 지배적인 가운데 시중 자금이 은행 예금과 채권 시장으로 빨려 들어가고 있다”며 “공매도 금지 효과가 2020~2021년과 달리 단발성일 수밖에 없다”고 설명했다. 실제로 이달 6일 신용거래 융자잔액은 16조 5767억 원으로 전 거래일(16조 6248억 원) 대비 소폭이나마 감소했다.

증권사와 융자 기간마다 차이가 있지만 신용거래 융자 이자율이 높은 곳은 10%에 육박하고 있어 공매도가 금지됐다고 해서 이자 부담을 가볍게 여기고 ‘빚투’에 나서기는 어려운 투자 환경인 셈이다.