유럽 주요 국가의 재정적자가 급증하면서 역내 국가의 국내총생산(GDP) 대비 부채 비율을 제한하는 유럽연합(EU) 재정준칙 합의도 난항을 겪고 있다. 내년 선거를 앞둔 일부 국가는 보조금 삭감 등 지출 축소가 유권자 반발을 불러일으킬 수 있다며 준칙 적용에 난색을 보이고 있어 EU 내 재정적자 확대에 따른 경기 침체 우려도 커지는 분위기다.

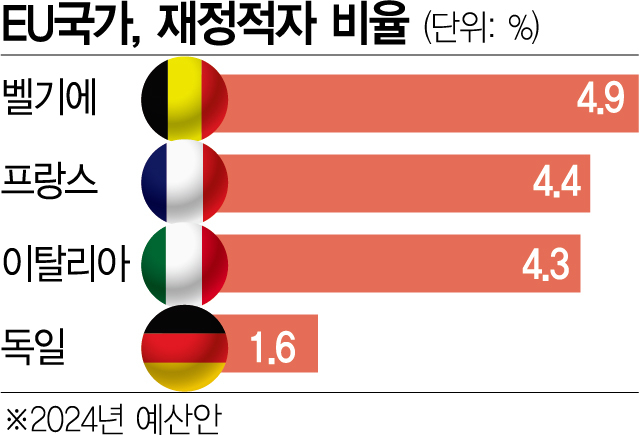

23일 주요 외신에 따르면 EU는 코로나19 및 우크라이나 전쟁으로 유예됐던 역내 국가의 재정준칙을 내년 예산안부터 다시 적용할 계획이다. EU는 건전재정 유지와 재정 정책 공조를 위해 회원국의 재정적자와 국가부채를 각각 GDP의 3% 이하, 60% 이하로 유지하도록 규정한다. 그러나 경기 둔화로 세출을 늘려 온 주요 국가들은 당장 이 기준을 맞출 수 없다며 충족 시점을 미루고 있다. 이탈리아는 9월 발표한 ‘향후 3년 경제재정계획’에서 재정적자 비율을 기존 3.7%에서 4.3%로 올려잡았다. 거액의 채무가 가장 큰 원인으로 현재 이탈리아의 GDP 대비 국가채무비율은 140%에 달한다. 그리스 다음으로 유로존에서 높은 공공부채를 떠안고 있지만 조르자 멜로니 정부는 감세와 지출 증가가 포함된 240억 유로 규모의 2024년 예산안을 승인한 상태다.

다른 나라도 상황은 비슷하다. 프랑스는 2024년 재정적자를 GDP 대비 4.4%로 하는 예산안을 발표했다. 에너지 비용 보조금을 삭감했지만 고물가 대응을 위한 고령자 연금 및 저소득층 지원을 계속하기로 하면서 수치는 기존 4.9%에서 소폭 축소에 그쳤다. 내년 총선을 앞둔 벨기에도 유권자 이탈을 불러올 수 있는 큰 폭의 재정 축소는 지양하려는 움직임이 강하다. 니혼게이자이신문에 따르면 벨기에는 법인세 증세를 비롯한 세입 확대를 서두르고 있지만 사회보장 성격의 지출에는 손대기를 꺼리고 있어 내년 GDP 대비 재정적자가 4.9%를 기록할 것으로 전망된다. 영국은 EU를 탈퇴했지만 2024~2025년 차입금 비율을 3%로 낮추고 매년 적자를 줄여 2027~2028년에는 수치를 1.1%까지 끌어내릴 계획이다.

EU 회원국 상당수가 내년 재정준칙 2개 기준(GDP 대비 재정적자, 국가채무비율)을 충족하지 못할 것으로 전망되는 가운데 준칙을 둘러싼 국가별 이견도 팽팽하다. 엄격한 ‘규율파’인 독일은 부채 우려가 큰 국가와 그렇지 않은 국가에 연간 자동 감축 수치를 부여·적용할 것을 주장하지만 프랑스를 비롯한 다수 국가는 세출 운용의 여유와 회원국 간 차별화된 준칙 적용을 강조하고 있다. 최근에는 EU의 3분기 GDP 성장률이 마이너스로 전환하면서 재정위기를 둘러싼 걱정은 더욱 확산하는 분위기다. 벨기에 싱크탱크인 ‘브루겔’의 그레고리 클레이즈 수석연구원은 “우크라이나 전쟁 장기화와 고물가로 EU 각국의 어려운 상황은 수년간 계속될 것”이라며 “많은 나라가 (적어도 내년에는) 세출을 줄이고 싶지 않다는 바람과 EU의 결속을 시장에 보여줘야 한다는 고민 사이에 껴 있다”고 분석했다.