정부와 여당이 총 1조 5000억 원을 투입해 내년 1월 27일부터 중대재해 처벌 등에 관한 법률을 적용받는 근로자 5~49인 기업의 안전 관리를 지원하기로 했다. 이번 대책은 내년 중대재해법 적용의 추가 유예를 원하는 중소기업이 정부에 바라던 ‘맞춤형 대책’으로 평가될 수 있다. 관건은 중대재해법 유예를 반대하는 여론과 앞서 정부가 마련한 ‘중대재해 감축 로드맵’과 같은 일련의 안전 대책의 안착이다.

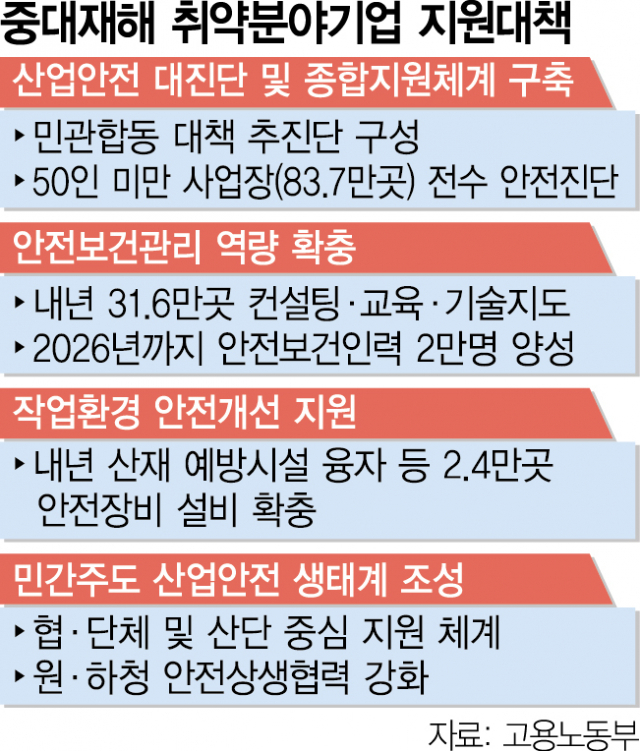

당정이 27일 국회에서 당정협의회를 열고 발표한 지원 대책은 대부분 내년 시행을 목표로 빠르게 이뤄진다. 대책은 내년 신규 중대재해법 적용 기업 전체인 약 84만 곳에 대한 전수 안전 진단과 34만 곳에 대한 안전 컨설팅·교육·기술지도(1200억 원), 2만 4000곳에 대한 안전 장비 설비 확충(9300억 원)이 핵심이다. 50인 미만 사업장에 대한 중대재해법 유예를 호소해온 중소기업단체협의회는 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 기자회견을 열고 “이번 지원 대책에는 실효성 있는 대책이 다수 담겨 있어 중대재해 감축에 큰 효과가 있을 것”이라고 평가했다.

중소기업은 정부가 정책을 마련했지만 내년 중대재해법 유예가 반드시 이뤄져야 한다는 입장이다. 중소기업단체협의회는 “산업 현장에서 중대재해를 감축하는 데 최선의 노력을 다하겠다”며 “일하다 죽거나 다치는 근로자가 없어야 한다는 원칙에는 중소기업인들도 똑같은 마음”이라고 했다. 협의회는 그러나 “소규모 사업장 대다수는 만성적인 인력난과 재정난, 정보 부족으로 아직 중대재해법 시행 준비가 되지 못한 상황”이라면서 “사업장 내에서 의도하지 않은 사고가 발생하면 사업주는 형사처벌을 받을 수 있다는 극심한 두려움에 떨어야 한다”며 ‘마지막 유예’를 호소했다.

이번 대책으로 윤석열 정부의 중대재해 감축 정책은 세 갈래로 명확한 역할 분담이 이뤄졌다. 이날 대책은 50인 미만 사업장처럼 안전 체계 구축 여력이 낮은 기업에 대한 직접적인 재정 지원으로 요약된다. 지난해 말 발표된 중대재해 감축 로드맵은 위험성 평가를 통해 사업장 스스로 사고 위험을 제거하도록 돕는 근본적인 사고 예방 대책이다. 여기에 발생한 산재 사고 책임에 대해서는 중대재해법 적용을 통해 종전 산업안전보건법 체계보다 강한 형사처벌이 이뤄지는 식이다.

더불어민주당이 여소야대 지형에서 내년 중대재해법 시행 유예를 사실상 결정한다. 민주당은 당정에 중대재해법 2년 유예 법안 논의를 위한 전제로 정부 사과, 종합 대책 수립, 경영단체 유예 후 시행 약속을 내걸었다. 중대재해법 시행 부처인 고용노동부의 이정식 장관이 이날 당정협의회에서 “중대재해법을 시행하기에는 현실적으로 충분하지 못하다”면서 사실상 사과해 세 가지 전제 조건(정책·사과·약속) 모두 성립됐다는 평가가 나온다. 하지만 민주당은 이날 대책을 두고 아직 협상의 전제 조건을 만족하지 못했다는 입장이다. 민주당 원내지도부 관계자는 이날 통화에서 “당정이 발표한 방안 상당수는 기존 대책과 비슷하다”며 “실제 현장에 도움이 되는 대책을 내놓으라는 민주당의 요구를 충족했다고 할 수 없다”고 말했다. 다만 민주당은 당정의 정책에 대한 논의 과정을 거친다.

중대재해법 유예의 다른 변수는 노동계를 중심으로 한 유예 반대 여론이다. 한국노총과 민주노총은 이날 대책에 대한 논평을 통해 “맹탕·재탕 대책”이라고 주장했다. 양대 노총은 정부 지원 예산이 종전보다 크게 늘지 않았고 기존 안전 점검과 컨설팅만으로는 근본적인 사고 예방이 이뤄질 수 없다고 지적했다.