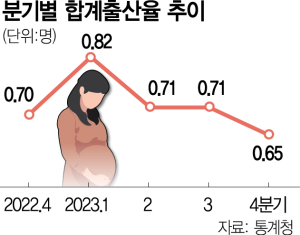

한국의 합계출산율이 지난해 4분기(10∼12월) 사상 처음으로 0.6명대로 떨어졌습니다. 대부분의 언론이 인구절벽을 지나 인구절망이라며 호들갑을 떨었지만 사실 지난해 4분기 합계출산율이 0.6대로 하락할 것이라는 것은 예견된 일이었습니다. 지난해 신생아수는 월기준 이미 2만 명 대가 붕괴해 역대 최저라며 매달 발표됐습니다. 이런 상태에서 연간 합계출산율이 0.7명대를 유지한 게 오히려 의외인 상황입니다.

통계청에 따르면 지난해 4분기 합계출산율은 0.65명으로 1년 전보다 0.05명 줄었습니다. 합계출산율은 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수로, 부부 100쌍(200명)에 자녀 수가 65명에 불과하다는 의미입니다.

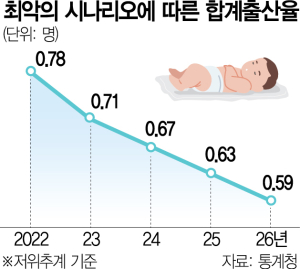

2017년 4분기에 처음으로 1명을 밑돈 분기별 출산율은 6년 만에 0.6명대까지 하락했고, 한국의 총인구는 약 50년 뒤인 2072년에는 3600만 명대로 줄어들 것으로 추산됩니다. 1977년 수준으로 회귀하는 것입니다. 통계청 장래인구추계에 따르면 100년 후에는 인구가 2000만 명을 하회해 조선시대로 돌아가는 수준이 됩니다.

역대·세계 최저출산율…100년후 조선시대로 돌아가는 인구

그나마 연간 합계출산율은 0.72명으로 0.7명대를 유지했습니다. 그런데 해당 수치는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균인 1.58명(2021년 기준)의 절반에도 못 미치며 러시아와 전쟁 중인 우크라이나와 비슷한 수준입니다. 우크라이나 인구통계에 따르면 러시아가 침공한 2022년 0.9명이었던 우크라이나의 출산율은 지난해 0.7명을 보인 것으로 추정됩니다. 임영일 통계청 인구동향과장은 “홍콩 등 일부 도시국가를 제외하면 한국이 전 세계에서 가장 낮은 출산율을 보인 것으로 파악된다”고 설명했습니다.

실제 한국은 2013년부터 11년째 OECD 국가 중 압도적인 출산율 꼴찌를 이어가고 있습니다. OECD 38개국 가운데 출산율이 1명이 안 되는 곳은 한국뿐인데 OECD 평균인 1.58명(2021년 기준)의 절반에도 미치지 못합니다. 지난해 연간 출생아 수는 전년보다 1만 9200명 줄어들며 23만 명에 그쳤습니다.

2015년 43만 8000명이었던 출생아 수가 8년 만에 절반 수준으로 감소했습니다. 1974년 92만 명이던 출생아가 40만 명대로 줄어드는 데 약 40년이 걸렸는데, 다시 절반으로 줄어드는 데는 10년이 채 걸리지 않은 셈입니다. 임 과장은 “최근 3년 중 지난해 합계출산율 감소 폭이 컸는데 코로나19 당시 혼인 건수가 많이 줄어든 영향으로 보인다”고 덧붙이기도 했습니다.

신생아, 74년 92만명→2015년 43만명→2023년 23만명

이처럼 3년 동안 합계출산율이 유독 감소했을까요. 꼭 그렇게 볼 일이 아니라는 데 문제가 있습니다.

인구대체수준이라는 개념이 있습니다. 남녀가 결혼해 자녀 2명을 낳으면 자녀세대 인구가 부모세대와 같은 수준을 유지한다는 개념으로 인구크기가 세대 간에 동일하게 유지되는 상황을 설명합니다. 2.0이 아닌 2.1인 것은 태어난 모든 사람이 생존해 다시 자녀를 낳는 것은 아니기 때문입니다. 이런 배경에서 합계출산율이 2.1명을 하회하면 저출생, 1.3명 이하로 3년 이상 지속되면 초저출생이라고 하는 것입니다.

한국 신생아 추이는 58년 개띠로 유명한 50년대 생이 100만 명 넘게 태어나고 1974년생까지 92만 명, 80년대 생 85만 명, 90년 대 생도 약 71만 명씩 태어났습니다. 이후 2000년 64만 명, 2003년 49만 5000명, 2016년까지 40만 명대를 유지하다가 2020년 처음으로 30만 명 대가 무너졌습니다. 통계청 설명대로 ‘코로나19’탓인가 싶지만 임신기간을 고려하면 코로나19 영향은 2021년부터 본격적으로 나타납니다.

80년 초반 40만명 여아…불과 4년여 만에 10만명 감소

진짜 원인은 따로 있다는 얘기입니다. 앞서 100만 명대에서 30만 명 대 이하로 줄어든 신생아에서 아이를 낳을 수 있는 여성은 또 절반으로 축소됩니다. 그런데 특이한 시점이 있습니다. 통계청 인구동향에 따르면 1980년대 초반까지 40만 명대었던 여아 출생아가 1984~1990년에 30만 명 대로 줄어듭니다.

4년 여 만에 여아 출생아가 10만 명이 줄어든 겁니다. 뿌리깊은 남아선호사상에 산아제한 정책이 맞물려 벌어진 일입니다. 산아제한으로 여아를 임신하면 대놓고 낙태를 하던 시절입니다. 그러다 보니 성비는 1970년에 남녀=100:109명에서 왜곡되기 시작해 1990년 116명까지 벌어졌습니다.

이 시기 태어난 여아가 현재 30~36세에 접어들어 한 명만 낳거나 낳지 않고 있으니 2018년부터 30만 명대의 아이들이 태어나는 것입니다. 30년 전에 예견된 놀랍지도 않은 수치인데 더 놀라운 것은 합계출산율이 2명으로 떨어진 게 1983년입니다. 산아제한 정부 정책은 합계출산율이 1.6명까지 떨어진 1996년에서야 폐지됩니다. 인구정책에 무지한 정부정책의 폐단이 오늘의 인구절망을 불러온 것입니다.

인구감소 고통…소득, 지역에 따라 차별적

그렇다고 지금 손을 놓고 있을 수는 없습니다. 국내 최고 인구정책 권위자인 조영태 서울대 보건대학원 교수는 인구, 미래, 공존이라는 저서에서 문제해결의 방향성을 제시하고 있습니다. 오히려 ‘인구가 줄면 더 좋은 것 아닌가’라는 주장까지 나오는 상황을 두고 조 교수는 해당 저서에서 한국보다 먼저 저출생·고령화를 겪은 일본 경제학자 두 명을 인터뷰한 일화를 전합니다.

한 명은 저출생·고령화가 일본 저성장의 주 원인이라고 주장하는 학자, 다른 학자는 인구감소와 저성장의 관계는 입증하기 어렵다는 논리를 펴는 학자였습니다. 두 학자 모두 일리가 있고 누가 맞고 틀렸다고 보기 어렵다면서도 조 교수는 인구감소와 저성장은 관계가 없다는 학자의 주장을 재차 강조합니다.

해당 학자는 “'앞으로'일본 경제는 나아질 가능성보다 침체될 가능성이 큰데 급격한 원인이 인구구조의 역삼각형”이라고 답했습니다. 그동안은 일본의 인구 크기와 연령구조가 경제를 좌우할 만한 변수가 아니었지만 앞으로는 그렇게 되는 임계점이 온다는 게 주된 논거였습니다.

임계점에 주목한 조 교수는 이를테면 신생아가 줄면 관련산업은 고급화를 통해 기업은 살아남지만 신생아 용품을 구하기도 쉽지 않게 되는 신생아와 부모의 피해에 주목해야 한다고 목소리를 높입니다. 대학도 마찬가지입니다. 입시생이 줄어들게 돼 대학 입학 경쟁률이 하락할 것이라는 이야기는 이른바 ‘인서울’대학에선 여전히 다른 나라 이야기라는 겁니다.

앞서 80년대 여아수가 현재 인구절벽의 배경으로 설명했듯 30년 뒤 태어날 아이의 수는 최근 태어난 여아의 수로 결정됩니다. 현재 여아들이 성인이 돼 자녀를 한 명씩 낳는다면 2050년에는 많아야 15만명 정도가 태어납니다. 지금 추세라면 연 약 70만 명이 사망하는 동안 15만 명이 태어나니 인구는 2050년부터 매년 평균 55만 명이 줄어드는 상황입니다.

인구감소 고통의 강도와 깊이는 소득수준과 지역에 따라 더 차별적으로 닥쳐올 게 분명합니다. 0.6명에 호들갑을 떨 것도 아니고, 인구감소가 기회라고 볼 것도 없이 축소사회로 가는 정해진 미래에 대한 대응 방안을 찾는 게 우선입니다.

※‘쏙쏙통계’는 정부가 발표하는 통계의 ‘속’ 사정과 숫자 너머의 이야기를 ‘쏙쏙’ 알기 쉽게 전달하는 코너입니다.