미국 반도체 업체 엔비디아가 ‘인공지능(AI) 대장주’로 군림하며 엄청난 주가 상승세를 보이고 있지만, 월가에서는 비슷한 업종에서 주가가 더 많이 오른 기업이 있다. 바로 서버 제조사인 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)로, 엔비디아의 고객사이기도 하다. 두 회사는 창업자가 대만계 미국인인데다 설립 연도도 똑같은 등 여러 모로 주목할 부분이 많은데, AI 붐 속에서 두 기업의 운명이 크게 얽히게 됐다.

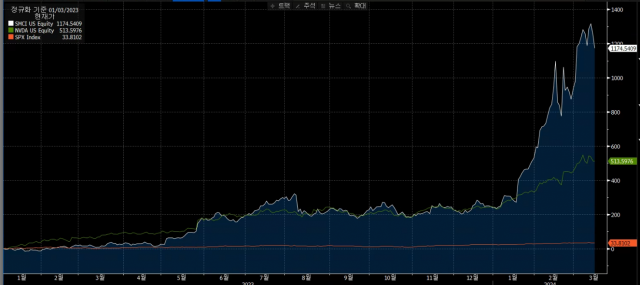

월스트리트저널(WSJ)은 지난 1년간 12배 이상 주가가 오른 SMCI가 18일 S&P500 지수에 편입된다고 17일(현지 시간) 보도했다. WSJ는 “SMCI는 엔비디아 AI칩이 탑재된 서버가 폭발적으로 팔리면서 올해 회사 수익이 2배나 늘어날 전망”이라며 “S&P500에 편입되면 지수 1년간 가장 좋은 성과를 낸 종목이 될 것”이라고 전했다. 같은 기간 엔비디아 주가는 4배 이상 상승했다.

SMCI는 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 5G 및 기타 앱 서버를 만드는 회사로, 특히 최근에는 데이터센터에 쓰이는 서버로 두각을 나타내고 있다. SMCI의 강점은 그중에서도 다양한 쓰임새에 맞춰 매운 무한한 구성으로 서버를 조립할 수 있다는 유연성에서 찾을 수 있다. WSJ는 “자율주행차 기술 개발자와 ‘챗GPT’ 같은 거대언어모델(LLM) 개발사가 원하는 서버 설정은 다르다”며 “SMCI는 둘 모두를 위한 맞춤형 인프라를 제공할 수 있다”고 전했다.

특히 SMCI 서버에 엔비디아로부터 납품받은 AI 칩을 장착하는 등 양사 간 상호의존적 관계는 최근 들어 더 많은 주목을 끌고 있다. 엔비디아와 SMCI는 나란히 1993년 설립됐을 뿐 아니라 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 찰스 량 SMCI CEO 모두 대만 출신이라는 공통점이 있다. 량 CEO는 대만에서 대학을 졸업한 뒤 미국으로 건너와 IT 업계에 종사해 오다 SMCI를 창립했다. 그는 WSJ에 “황 CEO와 수십 년간 알고 지냈다”며 “산호세에 위치한 SMCI 본사와 산타클라라에 있는 엔비디아 본사는 차로 15분 거리에 있다”고 말했다. SMCI는 10억 달러 이상의 엔비디아 재고를 보유함으로서 이익을 얻었을 뿐 아니라 엔비디아 제품이 품귀 현상을 빚을 때도 안정적으로 AI 칩을 구할 수 있었다.

두 업체 간 관계를 단적으로 보여준 광경은 지난해 5월 대만에서 열린 컴퓨텍스 콘퍼런스의 한 키노트 세션이었다. 황 CEO와 량 CEO는 나란히 연사로 섰는데, 량 CEO는 당시 엔비디아의 칩 수급에 따라 서버 출시 일정이 달려 있다고 말했다. 그러자 황 CEO는 “서버 출시는 당신에게 달렸다”고 답했고, 량은 “칩을 더 달라”고 응수했다.

한편 SMCI의 향후 실적 및 주가 전망을 두고는 전문가들의 의견이 갈린다. 우선 AI 가속기 시장이 AMD에 따르면 2027년까지 4000억달러로 성장할 것으로 전망되는 만큼 서버 수요도 나란히 급증할 것으로 예상된다. WSJ는 “SMCI의 경쟁 업체들이 신제품을 그만큼 빨리 시장에 내놓기는 어려울 것으로 시장에서는 전망한다”며 “SMCI는 AI를 두 배로 늘리고 서버 출시도 앞당김으로써 시장 점유율을 늘리려 한다”고 전했다. 반면 맷 브라이슨 웨드부시증권 분석가는 “역사상 서버 시장 점유율을 30% 이상 차지한 기업이 없다”며 “델 같은 경쟁사도 SMCI가 하는 일을 정확하게 수행하지 못할 이유가 없다”고 지적했다.