지난 20여 년간 한국의 농식품 가격 상승률이 경제협력개발기구(OECD) 평균의 2배를 웃도는 것으로 나타났다. 사과와 배 등 주요 품목의 수입이 제한돼 있고 중간 유통망과 비료·농약 가격 같은 외부 요인의 영향이 크기 때문으로 전반적인 농산물 관리·유통 체계를 손봐야 한다는 지적이 나온다.

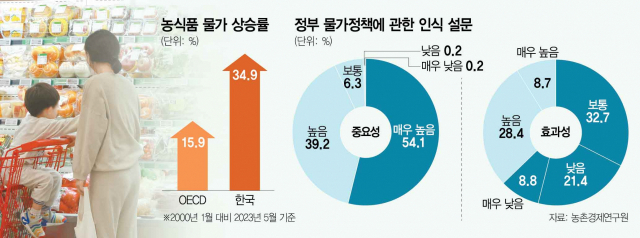

9일 한국농촌경제연구원에 따르면 지난해 5월 기준 한국의 농식품 실질 물가는 2000년 1월 대비 34.9% 상승했다. 같은 기간 OECD 평균 상승률은 15.9%에 그쳤다. OECD 회원국 가운데 자료 제공이 안 된 3개국을 제외한 뒤 싱가포르와 대만을 포함시킨 결과다. 특히 미국은 상승률이 0.96%에 불과했고 일본도 18.29%였다.

유엔 식량농업기구(FAO)의 국제식품가격지수가 1% 오를 때 OECD 국가들의 농식품 물가는 평균 0.11% 상승한 데 비해 한국은 0.22% 뛰기도 했다. 대외 요인에 그만큼 취약하다는 뜻이다.

이에 소비자들 역시 물가 관리의 중요성을 지적했다. 연구진이 지난해 9월 한 달 동안 가정주부를 포함해 가정에서 농식품을 주로 구매하는 소비자 1000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 93.3%는 정부의 물가 관리 정책이 물가 상승 완화를 위해 중요하다고 응답했다.

하지만 정부의 물가 관련 정책이 효과적인지 묻는 질문에 ‘효과가 높다’고 응답한 비중은 37.1%에 그쳤다. 소비자 대부분이 물가 정책이 중요하다고 보지만 10명 중 6명은 정부 정책이 부족하다고 본 것이다.

해당 조사에서 소비자들이 농축수산물 및 가공식품 중 가격 변동에 가장 관심을 두는 항목으로 과일을 꼽은 점도 정부의 정책 대비가 미흡했음을 보여준다. 올 들어 주요 과일 가격 폭등세가 더 심해지기 전부터 소비자들의 불만이 적지 않았다는 판단이 가능하기 때문이다. 2020년 1월 대비 지난해 5월 한국의 농식품 물가 상승률은 7.35%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(7.69%)과 비슷하기는 했지만 국민들이 민감하게 반응하는 사과·배 등 주요 과일은 공급을 국내 생산에만 의존하고 있어 공급 부족 시 가격이 급격하게 치솟을 수밖에 없다.

전문가들은 농산물의 불투명한 중간 유통 과정도 농식품 가격 인상 요인이라고 입을 모으고 있다. 농경연에 따르면 도소매 및 상품 중개 서비스 가격이 10% 오르면 농축수산물 물가는 0.85% 상승하는 것으로 나타났다. 비료·농약과 금융 서비스, 석탄·석유제품 등의 영향도 컸다. 김종진 농경연 연구위원은 “인건비 등 비농식품이 원가 구조에서 미치는 영향이 큰 만큼 비농식품 투입재 가격 변동으로 인한 생산 원가 변동을 완화할 수 있는 대책이 필요하다”고 강조했다.

농경연은 또 가격 안정 자금 투입은 한계가 있다고 분석했다. 농림축산식품부는 사과, 대파 등 품목별 할인 등을 지원하고 있는데, 비료, 농약 가격 등이 다수 농식품 개별 품목에 두루 영향을 미치는 만큼 세부 품목의 가격을 관리하는 대책으로는 전반적인 농식품 물가를 낮추기 힘들다는 얘기다.

김 연구위원은 “품목별 지원이 아닌 곡물·채소·과실·축산물 등 부류별 물가 관리라는 방식을 보완적으로 사용해야 할 필요성이 있다”며 “농식품은 물가 관리의 핵심이며 국가 차원의 지원과 투자가 필수”라고 말했다.

전문가들은 단기적으로는 정부의 지원이 효과를 낼 수 있지만 공급 확대책을 병행해야 한다고 입을 모으기도 했다. 물가 안정을 위해서는 1차 농산물 수입 확대를 포함한 근본적인 대안이 필요하다는 것이다.

정부 고위 관계자는 “미국의 외식물가가 낮은 것은 시장이 개방돼 있기 때문”이라며 “농산물 가격 안정 없이는 외식물가를 잡을 수 없다”고 강조했다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “생산성을 높이고 유통 단계를 효율화해도 소비자 입장에서는 (과일 값이) 비쌀 수 있다”며 “정부가 돈을 풀고 있지만 일시적인 조치인 만큼 한시적으로라도 사과 수입을 고민할 필요가 있다”고 설명했다.