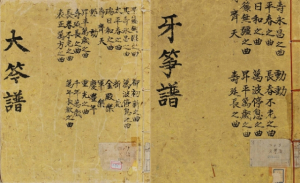

음악을 기록하는 악보에 대해 알아보자. 악보는 두 종류로 나눌 수 있다. 기록 보관하는 악보와, 읽고 노래하는 악보다. 세종이 종묘, 문묘제례악을 정리한 정간보는 기록 보관용이고 ‘날아라 새들아’로 시작하는 ‘어린이 날’ 노래의 오선보는 읽고 노래하기 위한 악보다.

유럽의 오선보는 멜로디를 회상하기 위해 가사 위에 그려 놓은 곡선으로 시작한다. 상행, 하행, 꼬임-진행을 표시한 기호였다. 9세기에 출현한 이 기호들은 시간이 지나면서 변화 발전한다. 이 기호의 이름인 네우마(neuma)는 그 어원이 그리스어의 ‘기호’(neuma)라고 한다.

변화는 기호 행렬을 가로지르는 수평선으로 시작되었다. 펜으로 눌러 자국을 낸 수평선은 동일 음고를 알리기 위한 선으로서, 여러 색갈의 일곱 줄까지 확대된다. 바로크 시대에 이르러, 세속음악은 5선보로 귀결되고 종교음악은 교황청 간행의 ‘Liber Usualis’의 4선보로 정착된다. 언어가 단어로 시작하듯, 음악도 두세 음표의 덩어리로 기록이 시작된다. ‘Liber Usualis’의 음표들이 그런 덩어리 모습으로 되어 있다.

리듬 역시 덩어리로 파악되고 인식되었다. 패턴으로 인식되었다는 뜻이다. 르네상스 이전, 여섯 개의 패턴에 1번에서 6번까지 번호를 붙여 사용했다. 이것이 “리드믹 모드”(rhthymic mode)다. 네우마로 음고 행렬이 주어지면 여기에 여섯 개 중 하나를 택해 노래를 불렀다.

20세기초 한국의 유행가에 등장하는 ‘뽕짝’ 역시 리드믹-모드다. 월드컵 열풍 시절, 기자가 전화를 걸어와, 응원단이 외치는 ‘대한민국’에 대해 질문했을 때, 나는 무심코 ‘한국적인 특징, 뭐, 그런 건 없습니다’라고 대답했었다. 지금 생각해보니, ‘대한민국’은 ‘뽕짝’ 리듬의 변형이다. “뽕-짝짝, 뽕짝”이 “뽕짝, 뽕작”으로 변형된 것이다. 음악적으로 보면 같은 것이다.

음악을 수용하는 태도는 다양하다. 언어의 경우 의미 파악이 첫 목표겠지만, 음악에는 그런 우선적 태도가 없다. 교향곡 한 악장과 제례악의 “영신(迎神)” 부분을 듣는 태도는 서로 다르다. 전자가 감상이 목적이라면, 후자는 귀신에게 “이 곳으로 오십시요”라는 부탁이다. 우리가 알아 들을 수도 없고 알아들어도 안 되는 음악일 것이다.

인도 음악을 보자. 인도 사람들은 음악을 감상의 대상으로 여기지 않는다. 음악은 열반으로 인도하는 반려자다. “비묵슈”(vimuksh)라는 단어는 열반과 음악을 함께 뜻한다고 한다. 따라서 타인의 음악을 기록해 그것을 읽으며 흉내내는 연주는 금기에 해당된다.

악보가 글이라면 연주는 말인 셈이다. 글은 후에 읽기 위한 수단이지만, 말은 마음 속의 생각을 밖으로 내보내는 직접적인 작업이다. 말은 글을 읽는 사람에게 “니가 내 말을 똑 같이 따라 할 수 있겠니?”라고 항의하겠지만, 글은 “마음을 끌어내어 집을 짓겠다는데 뭔 상관이냐?”라고 항의할 것이다. 말은 강의 흐름을 만들고, 글은 집을 짓는 셈이다. 가슴이 말을 한다면, 머리가 글을 쓰는 것이다. 그러나 둘은 일치하기도 한다. 글도 건축처럼 중력과 손을 잡고, 말도 강처럼 중력과 손을 잡는다. 글은 위를 향하고 말을 아래를 향하는 셈이다.

한국의 음악에도 말의 음악이 있었다. 조선조의 음악은 ‘상징의 음악’(宗廟祭禮樂), ‘글의 음악’(淸聲曲), ‘말의 음악’(散調)을 모두 수용했다. 산조는 신쾌동(申快童, 1910~1978)과 김죽파(金竹坡, 1911~1989)까지 남아있었다. 산조는 ‘이 내 말쌈 들어보소’로 시작하는 가슴 속의 이야기다. 흩어진 이야기라는 뜻에서, “散調”라는 이름을 붙였을 것이다.

산조 정신의 소멸은 서양음악이 조선조 음악에 끼친 가장 큰 피해다. 해방 후 초등학교에서부터 악보 읽기와 노래하기로 교육 받은 이들에게, 말의 음악이 살아남을 수 없었을 것이다. 악보 읽기를 배운 이들이 후에 대학 교수가 되어, 산조를 오선보로 악보화해 버린다. 선을 넘은 일이지만, 막을 수 없는 일이었는지도 모른다.

인도의 음악은, 서주 “alap”와 본주 “gat”로 나누는 형식을 취한다. 서주는 현실의 삶을 벗어나는 과정이고, 본주는 열반에 이르는 과정이다. 둘 다 거의 30분 동안의 긴시간이 걸린다. 열반에 이르면 다시 지상으로 내려오지 않는다. 긴 시간이 걸리는 점오점수(漸悟漸修)의 음악이라고 비유할 수 있다.

음악을 듣는 또 다른 태도가 있다. 인도네시아의 가믈란(gamelan) 음악이 그것이다. 가믈란은 공(gong)과 차임(chime)을 두들겨, 하늘에 떠있는 소리를 보여주는 음악이다. 공과 차임의 쇠 소리 모임인 이들의 음악에서 시간이 정지된 희열을 느낄 수 있다. 느닫 없이 깨닫는 열반인 셈이다. 비유하자면, 돈오돈수(頓悟頓修)의 음악이다.

음악을 듣는 태도는 이처럼 다양하다. 소리에서 우리는 귀신의 모습도 상상하고, 신의 말씀도 상상한다. 소리가 눈에 보이지 않기 때문일 것이다. 개화기 시절 외국인의 기록에 의하면, 미군 군악대가 행진곡을 연주하며 종로 거리를 누볐을 때, 이를 본 조선인들은 그 크고 화려한 소리에 기절할 정도였다고 한다. 그 놀라움은 지금 우리로서는 상상하기 조차 어려울 것이다.

소리와 음악은 이처럼 우리를 두려움과 신비, 놀라움과 경탄으로 이끈다. 소리를 재료로 만든 공간, 다르게 말해 음악은 우리의 외부에 존재하지 않는 세계다. 오직 우리의 뇌 안에만 존재하는 세계라고 해야 할 것이다.

*외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

[약력]서울대 명예교수 [저서]시와 리듬(1981, 개정판 2011), 음악을 본다(2009), 세계의 음악(2014) 등 [번역]기호학 이론(U. Ecco, 1984), 서양음악사(D. J. Grout, 1997)