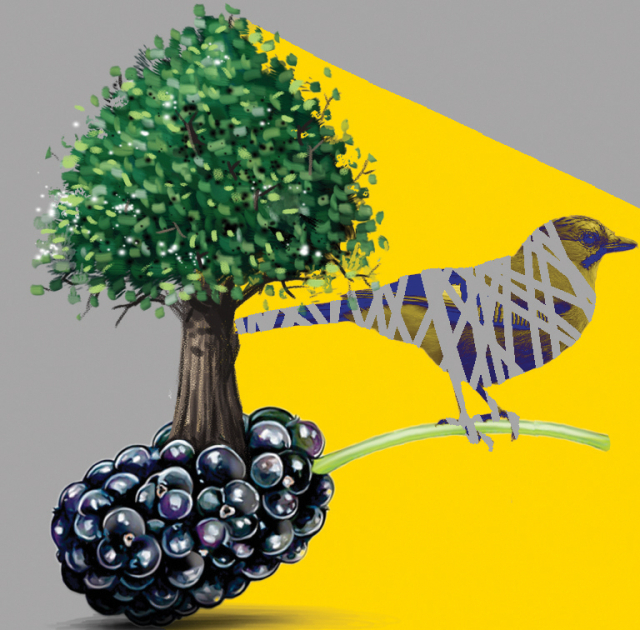

우산과 양산이 되어준 허공 세 평

직박구리 지지고 볶는 소리 서너 되

바람의 한숨 여섯 근

불면의 밤 한 말 가웃

숫기가 없어 뒤만 졸졸 따라다니던

그늘 반 마지기

산까치가 주워 나른 뜬소문 한 아름

다녀간 빗소리 아홉 다발

오디 갔다 이제 왔나

고라니똥 같은 오디 닷 양푼

오디만큼 달았던 방귀는

덤이라 했다

산뽕나무 한 채 헐리기 전

열흘 하고도 반나절의 기념비적

가족사는 이러하였다

일가를 이루었던 세간이며

식솔들은 뿔뿔이 흩어졌다

덩그러니만 남았다

한 그루 산뽕나무 왕조의 최후를 목격한 사관의 기록이 꼼꼼하기도 하다. 입술에 선명한 보랏빛 남기는 오디야 그렇다 치자. 어찌 무형의 것들마저 계량해 적었단 말인가. 직박구리 소리를 됫박에 담고, 바람의 한숨을 저울로 달고, 빗소리를 다발로 묶어서 세었다. 굳이 밝혀야 될까 싶은 오디 먹은 방귀까지 적었다. 엄격한 사관은 한 마디 주관적 감정을 담지 않았으나 세세히 적은 항목이 어떤 형용사보다도 아프다. 백성과 세간이 사라진 자리에 남은 부사어 하나가 인류의 앞날처럼 쓸쓸하다. 덩그러니. <시인 반칠환>