“많은 사람들이 일본의 경험에서 잘못된 교훈을 얻었다. 문제는 버블 붕괴가 아니라 오히려 그 이후에 이어진 일련의 정책 대응이다.” 프레데릭 미슈킨 미국 컬럼비아대 경제학과 교수는 ‘일본의 잃어버린 30년’에 대해 ‘소극적으로 움직이다가 실패한 중앙은행’의 책임에 무게를 둔다. 미슈킨 교수 뿐 아니라 서구의 주류 경제학자들도 대부분 비슷한 분석을 내놓는다.

많은 전문가들이 ‘엔고(엔화의 가치가 높아지는 현상)’를 문제 삼았고 이에 적극적으로 대응하지 못한 중앙은행 일본은행은 죄인이 될 수밖에 없는 게 시대적 분위기였다. 일본은행 역대 총재들을 비롯한 책임자들에게 무엇이든 속 시원히 말할 수 있는 대나무숲이 있었다면 어떤 이야기를 했을까.

“일본 전자산업의 몰락은 엔고 때문이 아니라 삼성전자나 LG전자에 뒤떨어진 경쟁력 때문입니다.”

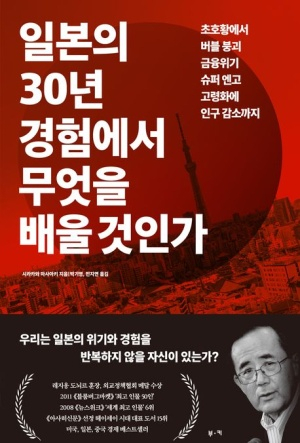

많은 이들이 일본 제품의 근본적인 경쟁력 상실 문제는 외면한 채 단순히 엔고에 따른 가격 경쟁력 하락 탓을 할 때 시라카와 마사아키 전 일본은행 총재는 다른 분석을 내놓는다. 2008~2013년 일본은행 총재를 지낸 그는 신간 ‘일본의 30년 경험에서 무엇을 배울 것인가’에서 일본은행에서 39년 간 일한 경험을 바탕으로 일본의 잃어버린 30년에 대한 날카로운 통찰을 담아냈다.

저자는 “자국 통화가치의 상승에 대해 수출 산업에서 강한 원망의 목소리가 나오는 것은 일본만의 현상은 아니고 엔고에 따라 이익을 얻는 기업이 침묵하는 경우도 어느 정도 상상할 수는 있다”며 “국민의 평균적인 목소리를 반영해야 할 언론과 여론조차 엔고에 비판 일색인 것은 일본의 비극이라 생각한다”고 잘라 말한다.

하지만 임기 당시에는 녹록한 일이 아니었다. 한때 소니 워크맨, 니콘 카메라 등이 일으킨 전자제품 강국으로서의 일본의 명성은 1990년대 들어 한국에서 삼성전자와 LG전자가 부상하고 가격 경쟁력을 앞세운 중국과 대만 업체들이 시장에 진입하면서 흔들리기 시작했다. 더 이상 ‘고품질·혁신=일본 전자제품’의 공식이 통하지 않았다. 많은 이들이 이를 인식하고 있었지만 더 쉽게 탓을 할 수 있는 요인이 있었기 때문에 ‘엔고 탓’은 시대의 분위기가 됐다.

그가 총재로 활동하던 시기는 극도의 변화가 일어났다. 외부적으로는 글로벌 금융 위기를 비롯해 내부적으로는 2010년 정점을 찍은 일본의 총인구가 감소세로 돌아선 것이다. 줄어든 생산가능인구는 재임 기간 중 320만 명에 달했다. 여기에 중앙은행이 독립적인 역할을 할 수 있는 데 장애가 되는 압력이 정부로부터 왔다. 이른바 ‘아베노믹스’의 등장이다.

저자에 따르면 2012년 12월 아베 신조가 이끄는 자유민주당이 압도적인 승리를 거두자 금융 완화 압력은 극에 달했다. 정치인들은 일본은행의 독립성을 와해하는 방향으로 일본은행법을 개정하겠다는 협박성 발언까지 거듭하며 ‘2% 인플레이션’ 목표를 채택하고 본원통화를 적극적으로 늘릴 것을 요구했다.

당시의 고뇌를 두고 저자는 이렇게 설명했다. “자신의 판단을 억누르고 압력에 따라 행동한 결과 일본 경제가 큰 재앙을 맞는다면 그 피해는 일본 국민 전체에게 돌아갈 것이다. 고민스러운 문제는 국민 다수가 ‘어떤 실험적인 정책에 베팅해 보자’는 쪽으로 크게 기울었을 때 어떻게 대응해야 하는가였다.”

그의 선택은 저항하기 보다는 일부 요구를 수용한 뒤 총재직에서 사임하는 것이었다. 적극적 양적완화 공세를 폈던 아베노믹스는 결국 실패했고 이로 인해 ‘잃어버린 일본의 20년’은 10년 더 연장되게 됐다는 게 저자의 시각이다.

그가 경험한 일본의 잃어버린 시간의 상황은 지금의 한국 상황과 묘하게 맞물리는 게 많다. 혁신의 주체여야 할 기업과 근로자가 모두 금융 완화와 환율 평가절하만 기다리는 상황이라든가 생산가능인구가 절벽현상을 보이는 게 그렇다. 저성장에 빠진 한국 경제 역시 언제든 마주하고 키워갈 수 있는 문제다. 문제의 곁가지만 바라보지 말고 근본을 바라보라는 통찰은 지금의 한국 경제에도 큰 교훈을 주는 부분이다. 통화정책은 근본적 경쟁력 상승에 있어 부가적인 요소라는 점을 잊어서는 안 된다. 3만 5000원.