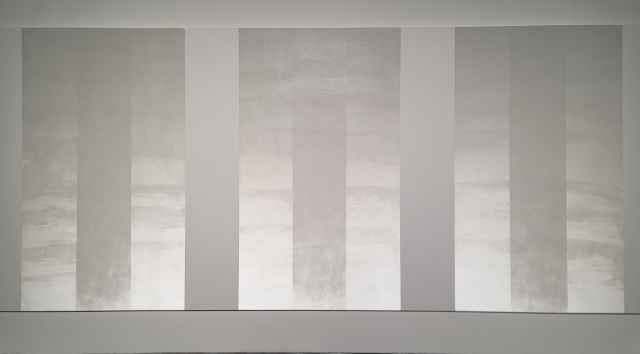

긴 회랑을 따라 걷고 있었다. 보이지 않는 천장을 떠받친 크고 하얀 기둥이 하나 하나 곁을 스쳐 간다. 빛이 온몸을 감싸는 그곳은 한낮의 눈부심이었다가도 이내 여명과 석양을 넘나들며 시간을 가로지른다. 1960년대 미국 남부 캘리포니아를 중심으로 활동한 ‘빛과 공간 운동(Light & Space Movement)’의 일원인 원로작가 메리 코스(76)의 2003년작 ‘무제(내면의 흰 띠들, 수평 붓질)’ 앞에서만 경험할 수 있는 감흥이다.

작가의 국내 첫 개인전인 대규모 회고전 ‘메리 코스: 빛을 담은 회화’가 서울 용산구 아모레퍼시픽미술관에서 한창이다. 1945년생인 작가가 대학생 때 그린 1964년작 ‘파란색 팔각형’부터 올해 완성한 최신작까지 34점의 대표작들이 선보였다. NFT와 디지털 회화, 메타버스로 즐기는 미술작품이 ‘유행’인 요즘 모처럼 그림의 참맛, 빛의 현장성을 음미할 수 있는 귀한 전시다.

르네상스 시대 미술이 이뤄낸 원근법과 명암법은 2차원의 평면에서 그려 내는 일종의 환영(幻影)이었다. 그림에 담긴 빛이란 어둠과 그림자의 상대적 개념으로 존재한 것이었으니, 캘리포니아의 작열하는 태양 아래서 나고 자란 ‘빛과 공간 운동’의 예술가들은 빛 그 자체를 구현하고자 애썼다. 제임스 터렐, 댄 플래빈, 로버트 어윈 같은 ‘빛의 거장’들 사이에서 몇 안되는 여성 화가로 활동한 코스 역시 “빛은 회화의 본질”이라는 신념으로 평생을 살았다.

그는 착시가 아닌 진짜 빛을 그린다. 비법은 특수한 안료에 있다. 1968년의 어느 날 해질 무렵이다. 어떻게 빛을 그릴지를 고민하며 캘리포니아 말리부 해안 도로를 달리던 작가는 고속도로 표면에서 반짝이는 차선들에 눈이 번쩍 뜨였다. 표지판과 차선 도색에 사용되는 마이크로스피어를 재료로 사용할 수 있겠다는 가능성을 발견한 순간이었다. 획기적이었으나 그림 자체가 빛을 내게 하는 일은 쉽지 않았다. 전시작들은 치열한 실험의 결과물이다. 그림을 두고 앞뒤 좌우로 움직일 때마다 표면에서 각기 다른 풍경이 펼쳐지는데, 관객은 이를 통해 빛의 속성 그 자체를 경험하게 된다. 이슬보다 더 작은 미세한 마이크로스피어를 얇게 흩뿌렸기에 그림 가까이에서 빛나는 알갱이를 찾아낼 수도 있다.

첫 번째 전시실은 작가를 대표하는 ‘흰 빛 시리즈’로 채워졌다. 흰색 바탕 위에 반짝이는 흰색을 칠한 것이란 설명으로 실제 그림이 보여주는 빛의 감동을 묘사하기란 불가능하다. 그림도 그림이지만 회화를 공간으로 확장한 조각 ‘무제(빛줄기)’는 빛이 폭포수처럼 쏟아지는 듯하다. 포토존으로도 인기다.

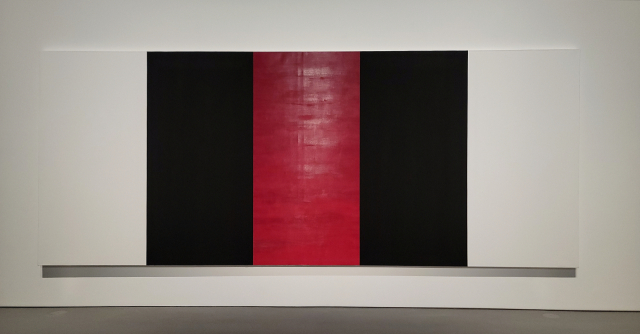

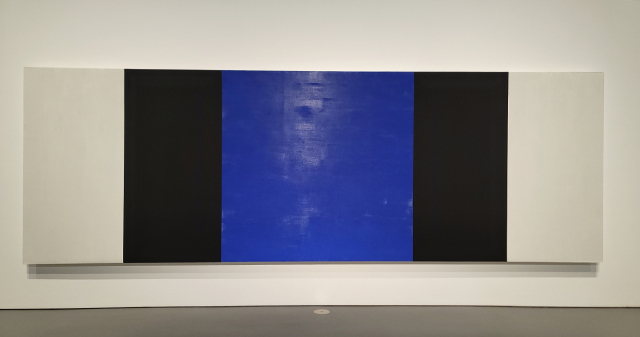

두번째 전시실에서는 ‘색채 시리즈’를 만날 수 있다. 흰색과 검은색으로 작품 색을 제한한 ‘단색조 회화’로 일관하던 코스는 1990년대 후반부터 빨강, 노랑, 파랑의 삼원색으로 ‘색채 회화’를 전개한다. 흰 빛을 분리해 뽑아낸 원색으로 펼쳐낸 코스의 ‘빛 이야기’는 전시장의 작품 앞에서만 경험할 수 있다. 보드라운 한복 치마같은 샛노란 작품은 관람안내선 50㎝쯤 뒤에 서야만 비로소 그림 아랫쪽의 노란 우물 하나가 보인다. 실제 우물을 그렸다는 뜻이 아니라, 빨려들듯한 빛 덩어리를 마주할 수 있다는 뜻이다. 파란색 작품에는 반짝이는 하늘과 일렁이는 물결이 번갈아 나타난다. 빨간색 그림에서는 빛이 뿜어나오며 마치 누군가가 걸어나오는 듯한 기운을 느낄지도 모른다. 그것이 관람하는 자신의 그림자임을 꺠닫고 한번 더 놀라기도 한다. 작가는 매끈한 화면을 만들 수도 있었지만 일부러 붓질의 흔적을 남겨 자신의 존재감을 드러낸다.

코스의 빛 실험은 다채롭다. 객관적인 진실의 빛을 추구하던 작가는 대학에서 물리학 수업을 수강하며 역설적이게도 “객관적인 진실이란 존재하지 않음”을 깨닫는다. 그 고민의 결과로 탄생한 게 ‘라이트박스’와 ‘흰 빛 시리즈’다. 1973년부터는 땅 위의 빛이 우주로 확장된 ‘검은빛 시리즈’가 등장한다. 검은 바탕에 유리 마이크로스피어를 섞어 칠한 작품은 볓이 빛나는 밤 한 조각을 캔버스에 옮겨담은 듯하다. 자연스럽게 이어지는 ‘검은 흙 시리즈’는 캘리포니아 외곽 산악지대에 살면서 탄생했다. 집 근처 언덕에서 찾은 암석 표면을 석고로 본뜨고 이를 흙으로 구워 검게 빛나는 타일을 만들었다. 우혜수 아모레퍼시픽미술관 부관장은 “검은 흙 시리즈는 비행기에서 내려다 본 밤바다 같고 땅 속에서 길어올린 빛 같기도 한 신비로운 작품인데, 바닥이었던 땅을 일으켜세웠다는 개념도 눈여겨 볼 지점”이라며 “55년에 걸친 작업을 통해 작가는 시간과 각도, 경험과 움직임에 따라 인식하는 빛의 진실에 도달했다”고 설명했다.

1960년대 백인 남성 중심의 미국화단에서 힘들게 작업하던 작가는 지난 2018년 휘트니미술관 회고전을 통해 뒤늦게 재발견됐고 지금은 슈퍼컬렉터들이 가장 사랑하는 예술가 중 한 사람이 됐다. 전시는 내년 2월20일까지.